PARTIE 1 - HISTOIRE ET MYTHES, PETIT RETOUR EN

ARRIERE

« Le caractère le plus profond du mythe, c'est

le pouvoir qu'il prend sur nous, généralement à notre

insu. »

Denis de Rougemont

Avant d'avoir le visage qu'il a aujourd'hui, le

phénomène techno a du naître, évoluer, être

influencé, migrer et subir la répression. Plus qu'un simple

historique, il est nécessaire d'entrevoir ses influences, ses acteurs et

ses déboires afin de comprendre ce qu'il est devenu.

De plus, ce mouvement musical, comme beaucoup d'ailleurs, est

ancré dans son temps. En effet, « les formes sous lesquelles elles

s'assemblent (les styles de musiques) sont attachées à des

époques, à des moments de l'histoire. » (Racine, 2004).

Ainsi, comme le jazz ou le rock à leur époque, la techno est un

indicateur des orientations idéologiques des jeunes (et des moins

jeunes) qu'elle conquiert. Il s'agira donc ici de montrer en quoi son ascension

en dit long sur les peurs et les espérances d'une

génération.

Il faut aussi noter que, comme beaucoup de

phénomènes culturels, la techno apporte avec elle ses mythes. Un

mythe, un récit qui se veut fondateur et explicatif d'une pratique

sociale, est généralement basé sur des faits ayant

réellement existé, mais leur apporte bien souvent une embellie

notoire. En ce qui concerne la scène française, il s'agira donc

de montrer l'importance du Sound System* de la Spiral Tribe dans la naissance

du mouvement et les influences du mythe qu'elle véhicule.

I- La naissance du virus house

La musique techno prend ses origines dans la house

noire américaine des clubs de Detroit et Chicago. Au début des

années 80, elle se joue encore dans des clubs fermés,

réservés le plus souvent aux habitués. Ce qui n'est alors

encore que de la house-techno sera transporté jusqu'à

Ibiza par quelques DJ et deviendra ce qui est alors appelé à

l'époque le balearic-beat*. Ses basses

répétitives et ses ondes hypnotiques jouées par des DJs

espagnols résonnent sur toute l'île jusqu'au petit matin. Lorsque

les clubs ferment, on continue sur la plage. Des touristes anglais,

lassés par la trop forte popularité de San Antonio, affluent

à Ibiza pour y trouver « the jouissance of Amnesia, where nobody is

but everybody belongs » (Redhead, 1993). Déjà, ils

trouvent dans la danse qui accompagne cette nouvelle vibration

une absence du « gaze » sur les corps.

A la fin de l'été 1987, quelques DJs

britanniques importent le balearic-beat dans les clubs anglais ; les

touristes reviennent au pays avec un nouveau style et une nouvelle drogue,

l'ecstasy*. Très vite, le virus de la house est transmis dans

les villes du Nord de l'Angleterre, notamment Liverpool et Manchester où

le club de l'Hacienda devient l'étendard de cette nouvelle vague. C'est

l'obligation de fermeture des clubs à deux heures du matin qui pousse la

jeunesse à organiser des « wharehouse parties »

(littéralement des « soirées entrepôt »), sortes

d'afters privés mis en place à la fermeture des boîtes de

nuit et diffusant de la musique house. Peu à peu, ces

soirées sont organisées indépendamment des sorties de

clubs dans des hangars désaffectés ou des champs. Une nouvelle

esthétique est née. La house devient

l'acidhouse*. Les jeunes fans adoptent le smiley jaune

(sourire béat aux yeux ronds) sur leurs T-shirts en guise de

référence aux années psychédéliques. On est

en 1989.

De son côté, la presse anglaise fustige ce nouvel

élan. Dès ses débuts, ils associent l'acid-house

au LSD - aussi appelé Acid - et à sa cousine proche inscrite au

tableau des stupéfiants en 1985 que les touristes d'Ibiza avaient

ramenée dans leur poches, l'ecstasy. Les tabloïdes titrent sur

« L'horreur de l'acid-house », « Des orgies de sexes et de

drogues » et lancent un appel : « Interdisez ces chansons du diable !

» (Kyrou, 2002). La panique morale est née autour de cette musique

supposée favoriser la consommation de drogue chez les jeunes. A ce

moment là, les wharehouse parties ne sont pas encore des

rave-parties, il faudra pour cela que la répression s'en

mêle. Mais l'on voit déjà apparaître la polarisation

de l'univers techno entre une frange qui reste dans les carcans de la vie

nocturne tolérée et une frange qui se marginalise pour pouvoir

continuer la fête.

II- Festivals et répression britanniques

Influences new age travellers et punks

Parallèlement à cette migration de la vague

house au Royaume-Uni, les grands concerts gratuits (« free

festivals ») se développent dès le début des

années 80. Y affluent ceux que l'on appelle les new age

travellers. Ces voyageurs anglais ont suivi la voie ouverte par les

hippies quelques décennies plus tôt. Depuis la fin des

années 70, les travellers ont choisi une vie d'itinérance en bus

ou en caravane. Ils voyagent de festivals en festivals par convois de

véhicules qui leur servent de maison

consommation et le matérialisme sont rejetés en

bloc.

police les traque et essaie de stopper les convois et les

festivals.

Le festival du solstice d'été à Stonehenge

est

plus tard des hippies, le lieu de convergence annuelle des

festival, en juin 1984, ils sont quelques 50

2003). C'est à la suite de ce rassemblement d'une ampleur

encore jamais vue que

police renforcent leurs raids dans les groupes de 1985 que la

plus forte vague de répression touche les resté dans les

mémoires tant il a été violent. C'est la b

Act est voté en 1986 sous l'impulsion du

Gouvernement Thatcher. Il incorpore un paragraphe réglementant les

convois de masse.

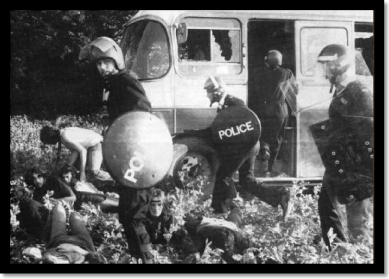

1er juin 1985. Brutalités policières à la

bataille de Beanfield.

L'explosion de la scène punk londonienne a

également joué un rôle imp cette histoire. Ces

crusties (littéralement «

tabula rasa musicale afin d'avoir la plus grande

liberté de création possible. Ils squattent les immeubles

abandonnés et appellent à l'autogestion

Mais cette autogestion et la multiplication des espaces

occupés sans droits ni titres amènent le Premier Ministre

Margaret Thatcher à faire voter le Housing Act (Acte sur

l'habitat) en 1988 (Spault, 2008). Ce texte propulse les punks à la rue

et sur les routes, où ils finiront par rencontrer les new age

travellers. Les punks viennent finalement grossir les rangs des amateurs

du festival de Stonehenge.

Naissance des premiers Sound Systems et rave-parties

C'est lorsque les premiers Sound Systems

itinérants naissent que la techno rencontre le magma des new age

travellers et des crusties dans les grands festivals anglais. Un

Sound System (littéralement « système de son ») est

à l'origine l'ensemble du matériel nécessaire à

l'émission de musique électronique en plein air (tables de

mixage, enceintes, groupe électrogène...). Par extension, c'est

aussi le nom donné au groupe de musiciens qui posent du son (jouent de

la musique) grâce à ce matériel. Les premiers Sound Systems

sont nés en Jamaïque avec la musique dub*. L'idée

est arrivée en Angleterre par la voie de l'immigration. Comme on l'a vu,

l'interdiction d'ouverture des clubs après deux heures du matin, mais

aussi la censure de toute musique électronique sur les ondes

britanniques à la fin des années 80 par le gouvernement Thatcher

(Mousty, 2003) renforcent le phénomène des wharehouse

parties.

Les premières fêtes techno, les

rave-parties s'organisent dès octobre 1990, notamment sous

l'impulsion des Spiral Tribe. C'est aux alentours de Londres que ce

Sound-System s'est constitué. Les premiers mois après sa

formation, la « Spi » se fait une place dans les soirées

underground* londoniennes, jusqu'à prendre la route en juin

1991. Elle devient alors l'un des principaux acteurs de la scène

rave anglaise de l'époque et jouera un rôle important

dans l'arrivée du mouvement en France. Les membres du groupe propulsent

l'esthétique techno plutôt joyeuse jusqu'alors dans un versant

plus sombre. Ils sont underground : ils rejettent la musique

mainstream*. Ils sont hardcore*, leur « musique se veut

bruit : on s'approprie les pollutions sonores que la société

rejette, et on les revendique en ce qu'elles ont de plus insupportable comme

pour construire une frontière implicite. » (Kyrou, 2002). Comme les

punks, ils prônent un modèle d'autogestion ; comme les new age

travellers, ils vivent dans leur camion et vont de fêtes en

fêtes. Leur seule revendication : « The right to party !

» (Le droit de faire la fête).

Diversité des événements techno

Plusieurs types d'événements techno existent

alors à l'époque. La principale césure réside dans

la légalité ou l'illégalité des soirées

organisées. Les free-parties sont clairement dans le versant de

l'illégalité. Elles ont été la réponse

à la répression menée par le gouvernement. Le mot

free fait ici référence à la liberté

d'accès de ces fêtes, de par leur prix libre et l'absence de

service d'ordre à l'entrée. Leur illégalité les

entraîne dans des endroits reculés, où les forces de

l'ordre ne pourront pas les trouver à temps. Pour s'y rendre, les

raveurs ont recours à des techniques d'éviction de celles-ci.

« Petit à petit, l'odeur du gasoil utilisé pour les groupes

électrogènes, va remplacer celles des cotillons foulés. Le

cadre va se faire plus rude, plus radical par manque de moyens, et ces

fêtes vont attirer de plus en plus de monde [...]. » (Mousty,

2003).

De l'autre côté, on trouve les fêtes

légales, qu'elles soient soirées en clubs ou rave parties. Pour

ce qui est des clubs, ils respectent la fermeture légale à deux

heures du matin, et pratiquent des politiques de sélection à

l'entrée très peu appréciées des partisans de

free-parties. Le clubbing, pratique festive incorporée à

l'imaginaire bien pensant anglais, est à l'opposé des raves

hardcore qui se construisent bel et bien dans cette opposition. En ce qui

concerne les rave-parties, ce sont des soirées organisées sur le

mode free-party mais accédant aux exigences de la légalité

: demandes d'autorisations, mise en place d'un service d'ordre...

Criminal Justice Act et migration

En mai 1992, les autorités britanniques empêchent

les convois de se rendre sur le lieu où la fête d'Avon est

généralement célébrée. Le convoi change de

route et s'établit à Castlemorton (Worcestershire). Face à

50 000 ravers, une dizaine de Sound System ont posé du son,

dont la Spiral Tribe qui sera poursuivie en justice pour « troubles

à l'ordre public avec préméditation » à l'issu

de ce festival. La multiplication des raves dans les campagnes britanniques et

les débordements du festival de Castlemorton en 1992 encouragent le

gouvernement à prendre des dispositions spécifiques. Le

Criminal Justice Act est voté en 1994. Il est notamment

composé d'une clause spécifique concernant les manifestations

techno et les travellers. Les raves sont alors définies comme

« un rassemblement en plein air de cent personnes ou plus

(autorisées ou non à occuper les lieux) dans lequel une musique

amplifiée est jouée durant toute la nuit (avec ou sans

permission) ». La loi interdit ces réunions sous l'emblème

d'une musique « aux rythmes répétitifs » et permet aux

autorités la saisie immédiate du matériel sonore en cas

d'infraction.

En 1992, après que la Spiral Tribe soit sortie

innocente du procès attenté à son encontre, ses membres

organisent une fête en plein coeur de Londres pour le solstice

d'été, le site de Stonehenge étant totalement

encerclé par les forces de police. C'est sur les anciens docks de Canary

Wharf, sur l'Isle of Dog qu'ils frappent une dernière fois avant de

quitter le lendemain matin le sol anglais pour la France. Ils impulsent de

cette manière un grand mouvement de migration des Sound Systems fuyant

la répression. En effet, c'est en 1994, après le vote du

Criminal Justice Act, que la plupart des Sounds Systems anglais

rejoignent les Spiral Tribe sur les routes européennes. En Angleterre,

la scène s'étouffe. Les quelques Sound Systems restant se

heurtent désormais à une police beaucoup plus organisée.

L'avenir de la techno hardcore se joue désormais ailleurs.

III- Importation du mouvement en France

Scène européenne

En France, la techno avait déjà fait ses

premières apparitions dès 1988 et 1989 dans quelques clubs de

Paris : le Boy, le Rex et le Palace, lors de

soirées spécialisées. Et « si la composante

homosexuelle de la mouvance techno était importante [à ce moment

là], elle constitue aujourd'hui un fait relativement marginal mais, pour

ces raisons historiques, bien intégré. » (Racine, 2004).

Mais c'est en 1990 que les premières rave-parties fleurissent dans

l'hexagone, du fait de la connexion en réseaux des mondes festifs de

Londres et de Paris. Ici aussi, c'est par le principe des afters que

la techno underground conquis les coeurs, notamment par l'intermédiaire

des mix du dimanche matin du DJ Manu le Malin. Déjà, la

division de la techno en deux mondes et deux systèmes de

représentation, celui des clubs branchés parisiens et celui des

afters undergrounds, est bien réelle.

Ailleurs en Europe, les réactions à

l'arrivée de la techno sont souvent plus précoces, et surtout

beaucoup moins influencées par l'esthétique hardcore des Sound

Systems anglais. En Allemagne, l'arrivée de l'acid-house

coïncide avec la Chute du Mur de Berlin. L'Europe baigne dans une

vague d'optimisme. Les berlinois de l'Est découvrent tous les espaces

qu'il est possible d'investir sans être obligé de demander

d'autorisation. La première Love Parade prend place de manière

imprévue dès juillet 1991. Dans la capitale allemande, les clubs

fleurissent. « Les pièces du puzzle se rejoignent à la

faveur du vent nouveau : libération politique sur les rythmes des

pioches dont on a encore en mémoire les coups sur le mur [...].

»

(Kyrou, 2002). En Italie et en Espagne, le milieu des

années 90 sonne l'heure des premières organisations de grands

festivals techno européens. Ainsi, dans les alentours de Barcelone, le

festival Sonar sera le premier d'une longue lignée. Plus au

Nord, en Belgique et aux Pays-Bas, la fièvre techno monte dès le

début des années 90. Ici, c'est le new-beat qui fait

fureur, une house aseptisée qui fera très peu de fans dans le

versant hardcore importé par les Sound Systems anglais.

Mais c'était sans compter sur la volonté de

transmission du virus des Spiral Tribe et autres Sound Systems qui suivront

leurs traces sur les routes d'Europe.

Evolution française vers la free-party

Fin juin 1992, les Spiral Tribe atterrissent à Paris,

et s'y installent. Ils conquièrent la scène parisienne et

imposent leur image : une bande de travellers anglais hardcore. Ils se

font connaître en province avec une tournée dès la fin

1992, notamment du côté de Montpellier. L'année suivante,

ils sont à l'origine de l'organisation du premier festival

français. Ainsi, en juillet 1993 aux alentours de Beauvais, les Spiral

Tribe et les Nomads (Sound System français) posent le son du premier

teknival. Contrairement à ce qui se pratiquait en Angleterre du

fait de la présence des new age travellers et des punks, la

seule musique à être jouée ici est de la techno. A la suite

de cet événement, nombre de Sound Systems sont

créés à leur image dans l'hexagone

(Hérétiks, Troubles fêtes ou OQP) et les free-parties

prolifèrent. La même année, le magazine mensuel

Coda, commentateur de la scène rave française et

internationale, tire son premier exemplaire. Les magasins

spécialisés vendant les disques vinyles nécessaires

à la création et au mix techno se

créent partout en région parisienne. Ils sont aussi le lieu

oüles adeptes peuvent trouver les flyers*, ces petits

papiers indiquant les soirées à venir et le

numéro de l'infoline*, répondeur

téléphonique donnant des informations sur le lieu de la

fête au dernier moment.

Le mythe Spiral Tribe

Même si d'autres Sound System ont émigré

en Europe dans le but de transmettre le virus techno, les Spiral Tribe restent

en France considérés comme les fondateurs de la free-party, du

style de techno qui s'y joue et des modes de vie qui s'y attachent.

Dès leur arrivée à Paris, les membres du

Sound Systems se divisent en deux sousgroupes informels. Certains, que l'on

appellera les techno travellers auront pour vocation de

prendre la route afin de faire connaître leur

musique de par le monde. Les autres resteront sur

; SP 23

Paris afin d'entretenir le label Network 23

(créé lorsqu'ils étaient encore à Londres

dans sa versio

n française). L'idée est ici de favoriser

la création techno et de presser les vinyles nécessaires

à celle-

ci. Déjà, avec cette première

différenciation dans les approches de l'univers techno

, on voit apparaître une des ambiguïtés

du mouvement, celle d'une esthétique

underground recherchant une certaine

reconnaissance.

Un des multiples logos présents sur les

flyers de la Spiral Tribe,

reconnaissables entre

tous par les fans.

La branche techno travellers de la Spiral Tribe est donc

celle qui a pris la route, d'abord en France, et qui a

impulsé le premier teknival. A partir de 1993,

les Spis entament

ndre un

leur campagne européenne. Au départ, ils

prennent la route pour tenter de rejoi collectif d'artistes sculpteurs

utilisant toutes sortes de machines et de vieux véhicules, les

Mutoïds . Ils finissent par les rattraper aux alentours

de Rome. La fusion a lieu. Ensemble, ils parcourent les routes

d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et du Portugal et y organisent des

événements musico-

artistiques.

Ils poussent vers l'Europe de l'Est aux alentours de 1995

et organisent le premier teknival tchèque.

C'est la volonté de conquête de l'Ouest

américain qui signe une nouvelle césure dans

le g

roupe. Ceux qui en ont les moyens financiers partent,

les autres restent. Le voyage aux Etats-Unis est une

débâcle. De leur côté , ceux qui

n'ont pas pu partir, créent de nouveaux Sound Systems

sur le modèle de la Spiral Tirbe. Ainsi, Kaos crée les Sound

Conspiracy et prend de nouveau la route, cette

fois -ci vers Goa* en Inde, berceau des full moon

parties.

Mais plus que leur parcours, c'est bien du mode d'organisation

du groupe et de leurs revendications que nait le mythe. D'abord, il faut noter

que, même si la Spiral Tribe est à l'origine de l'organisation de

nombreux événements techno en France et en Europe, la

frontière assez floue du groupe et sa tendance à se poser comme

initiateur augmente considérablement la perception du nombre de

soirées organisées. En effet, d'une part cela s'explique par

l'attitude choisie par les membres fondateurs de la Spiral Tribe : ils se

posent d'eux-mêmes comme les leaders du mouvement. De cette façon,

ils catalysent l'essor de la mouvance free-party à leur manière.

D'autre part, un amalgame est rapidement fait entre les Spiral Tribe et

l'ensemble des DJs et travellers qui ont participé à un moment

où à un autre à une soirée organisée par

eux. D'ailleurs, cet amalgame est en partie créé par l'attitude

même des membres fondateurs, n'hésitant pas à

répéter lors de chaque free-party : « If you come in the

tribe, you're a Spiral Tribe ! » (Si tu viens dans la tribu, tu es un

Spiral Tribe). Ce Sound System semble donc omniprésent à

l'époque de l'essor de la free-party en France, alors même que la

plupart des membres sont soit à Paris, soit sur les routes d'Europe de

l'Est. Au final, « seul les acteurs ou les passionnés connaissent

les différentes déclinaisons de sounds systems présents

à cette époque. C'est en partie cette méconnaissance qui a

mythifié le sound system et ses membres. » (Mousty, 2003).

Le DVD documentaire sur les World Traveller Adventures jouera

également un rôle important dans la transmission du mythe à

ceux « qui n'étaient pas là ». Il retrace d'une part

l'histoire de la naissance de la Spiral Tribe en Angleterre et de ses

déboires avec les autorités, et d'autre part trois voyages en

Afrique, en Inde et en Europe de l'Est de sound systems

dérivés de la Spiral Tribe tel que Sound Conspiracy. Sur

fond d'humanitaire et d'itinérance, ils organisent des soirées

techno un peu partout dans le monde pour que la musique ne s'arrête

jamais (« music never stops »). C'est par cette

volonté de transmettre leur passion qu'ils deviendront les

emblèmes d'une mouvance musicale en création. Ils

véhiculeront grâce à ce prosélytisme non seulement

leur musique, mais aussi leurs idéaux contestataires et

hardcore.

Accueil du mouvement par les médias et la

société

De 1988 à 1993, le mouvement passe plutôt sous

silence. Mais très vite en France, comme chez nos voisins anglo-saxons,

la scène rave est associée à la consommation et au

marché de drogue. Du fait de la prédominance de la techno

hardcore des Spiral Tribe, c'est aussi le caractère jugé

inhumain et a-musical de ce nouveau style qui est traité. C'est la

réaction des journaux locaux aux différentes petites raves

organisées dans leur région qui

lance la spirale de la panique morale. Jusqu'en 1996, les

journaux nationaux reprennent le sujet et produisent des articles alarmants,

comme ce texte tiré du Nouvel Observateur par Etienne Racine (2004) :

« Les consommateurs d'ecsta, on les repère

à la mini-bouteille d'Evian qu'ils ont à la main pour

éviter la déshydratation. Ils sont les seuls à se tenir

à un centimètre de l'air vibrant des enceintes. Ils y resteront

jusqu'au matin. Mais la grande star de la soirée, c'est bien sûr

le haschich [...]. Affalés dans les bosquets, ils sont peut-être

2000 à faire tourner des pétards. Les plus cassés

cherchent fébrilement dans la terre les restes imaginaires de leur

boulette. On dirait une gigantesque fumerie d'opium en plein air, rassemblant

des étudiants, des fumeurs occasionnels et des scotchés de la

défonce. »

De leur côté, les autorités commence

à se saisir du sujet et lancent une première action

répressive et préventive gouvernementale avec la parution en

janvier 1995 de la circulaire « Les raves, des soirées à

hauts risques : mission de lutte anti-drogue » par la Direction

Générale de la Police Nationale. L'idée est que les raves

ne pouvant malheureusement pas faire l'objet d'une action répressive du

fait des risques dus à une intervention immédiate, doivent faire

l'objet d'une action préventive d'interdiction (Racine, 2004). A

l'échelle locale, une action plus directe est menée par la mairie

d'Avignon en mai 1996 qui établit un arrêté

précisant que « les soirées musicales

dénommées rave-parties sont strictement interdites sur le

territoire communal ».

Mais le mouvement commence à s'organiser. Les

interdictions sont jugées abusives par les organisateurs. Ainsi,

à la suite de l'annulation de la rave Polaris prévue le 24

février 1996 à Lyon mise en oeuvre par des tenanciers de

discothèque ayant fait pression sur la mairie, le collectif Technopol

est crée. Cette association a pour objectif « la défense de

la culture, des arts et des musiques électroniques issues des mouvements

house et techno ». Elle offre un cadre légal et officiel à

la mouvance rave-party. L'association parviendra à obtenir une victoire

symbolique en faisant annuler l'arrêter anti-rave de la mairie d'Avignon.

Outre Technopole, la volonté d'organisation du mouvement est visible

dans la présence d'autres associations sur le terrain. Ainsi, en 1997,

Médecins du Monde lance sa Mission rave. Elle a pour but

d'avoir une action préventive sur les effets et les risques des drogues

et est financée par une action gouvernementale. Déjà, en

1995, un collectif de teufeurs avait vu le jour dans ce but, l'association

Techno Plus.

|