|

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET

POLITIQUES

![]()

SUJET

Présentée par

Seyba DANFAKHA

Etudiante 4ème année de Droit Public

Option : Relations

Internationales

Sous la Direction de

M. Seydou Nourou TALL

Docteur en Droit Public

Relations Internationales

Année académique 2002-2003

DEDICACES

Je dédie spécialement ce travail:

§ Amon père Samba DANFAKHA et à ma

mère Maïmouna KANTE eux qui ont su m'indiquer très tôt

le chemin du savoir et consentir moult sacrifices pour que je le suive

§ A ma tante Néné SARR

§ Ames frères Lamine, Pisco, Fadigui (Barcelone),

Ibrahima (Valence)

Bathie, Mountaga, Dady, E! Hadji en signe

d'encouragement.

§ A mes soeurs : Ndèye Saly et Kama

§ A mes amis Ndiaga Ngom, Cheikh Ly, Lamine Ndiaye, Alpha

Dieng

§ A Adama Diallo et sa famille,

§ A Marième Sy,Paris Cergy

§ A tous mes amis de la promotion

REMERCIEMENTS

Je saisis cette opportunité, pour formuler de

sincères remerciements:

§ Amon encadreur M. Seydou Nourou Tall non seulement pour

l'assistance précieuse qu'il m'a apportée dans le cadre de ce

mémoire mais encore et surtout pour le bon enseignement qu'il m'a

prodigué.

Je remercie également

§ Le Personnel de la Médiathèque (CESTI)

§ Aboubacar Demba Cissokho, journaliste à l'APS

PLAN

INTRODUCTION

7

1ÈRE PARTIE: LES FACTEURS

ET LES ACTEURS DE LA CRISE

13

CHAPITRE I : LES FACTEURS DE LA CRISE

14

SECT I : LES FACTEURS

POLITICO-ÉCONOMIQUES

14

Par I : Les facteurs politiques

14

A- Une guerre de succession

14

B- Les tensions politico-militaires

subséquentes

15

Par II : Les facteurs économiques

18

A- La récession économique

18

B- Une économie géo-ethnique

20

SECT II : LES FACTEURS SOCIO-JURIDIQUES

21

Par I : Un état à composante

hétérogène

21

A: Un pays d'immigration

21

B- Un Etat multinational

22

Part II : Une nation en construction

24

A- La Préexistence de 1'Etat

24

B- L'ivoirité

26

CHAPITRE II : LES ACTEURS DE LA CRISE

29

SECT I : LE CAMP DES LOYALISTES

29

Par I : La famille

présidentielle.

29

A- Le Président Laurent Gbagbo

29

B- Simone Ehivet Gbagbo : une militante dans

l'âme

31

Par II : Le proche entourage

présidentiel

32

A- Mathias Doué

32

B- Laurent Donan Fologo

33

SECT II : LES OPPOSANTS AU RÉGIME DE

GBAGBO

33

Par I : Les héritiers de la

pensée d'Houphouët

34

A- Les « fils spirituels d'Houphouët

34

B- Robert Guei

35

Par II : Les Mouvements Rebelles « Forces

Nouvelles »

36

A- Le Mouvement Patriotique de Côte

d'Ivoire

36

B- Les autres mouvements rebelles

37

DEUXIÈME PARTIE : LES TENTATIVES DE

SORTIE DE CRISE

39

CHAP. I : LES MÉDIATIONS

INTERVENUES

40

SECT I : LES MÉDIATIONS

RÉGIONALES

40

Par I: Les médiations individuelles

40

A- La médiation

sénégalaise

40

B- La réconciliation de Bamako

41

Paragraphe II : Les médiations

institutionnelles

42

A. La création du groupe de contact

42

B- L'échec du sommet de Lomé

43

SECTION II : LES MÉDIATIONS

INTERNATIONALES

44

Paragraphe I : La table ronde de

Linas-Marcoussis

44

A. La naissance d'un processus de normalisation et

de réconciliation

45

B- Un accord de réformes juridiques

47

paragraphe II: Les obstacles à

l'application des accords de Marcoussis et de Kléber

48

A- Les blocages relatifs à l'attribution des

portefeuilles de la défense et de l'intérieur

49

B- La Naissance d'un nationalisme ivoirien

51

CHAPITRE II : LA RECHERCHE DES CONDITION

D'UNE PAIX DURABLE

53

SECT I: LE SOMMET D'ACCRA

53

Par I : La nouvelle donne issue du sommet

d'Accra

53

A-- La création du Conseil National de

Sécurité

53

B- La signature d'une délégation de

compétence

54

Par II : La nécessité d'une

sécurisation de l'intégralité territoriale

55

A- La rencontre de Kara

56

B- La signature de cessation des hostilités

entre les mouvements rebelles et l'armée Ivoirienne (FRANCI).

56

SECT I : UNE SITUATION PRECAIRE

57

Par I : Un front politico-économique

instable

57

A- Les difficultés liées à la

conduite d'une politique gouvernementale

58

B-- Un timide redynamisme économique

59

Par II : Une réalité permanente

des hostilités

60

A- - Un cessez-le-feu fragile

60

B- Une flagrante violation des droits humains

61

CONCLUSION

64

BIBLIOGRAPHIE

66

LISTE DES ABRÉVIATIONS

68

ANNEXES

69

INTRODUCTION

Constituée comme colonie française par un

décret du 17 Octobre 1899 mettant fin au Soudan français, la

Côte d'Ivoire fut réorganisée dans le cadre de l'Afrique de

l'Ouest par les décrets du 1er Octobre 1902 et du 18 Octobre

1904. Elle devint indépendante le 07 Août 1960.

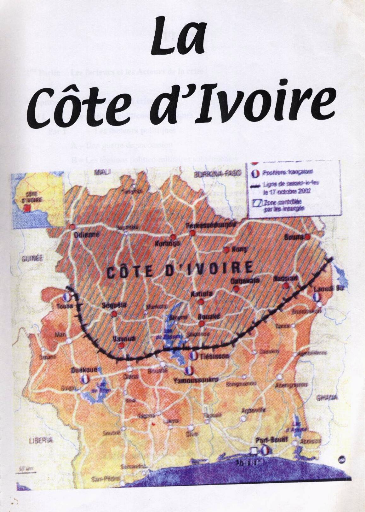

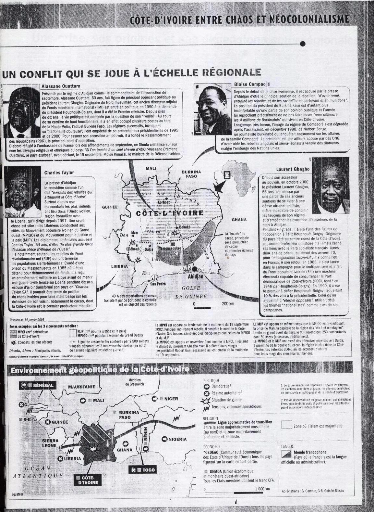

La Côte d'Ivoire est limitée au Nord Est par le

Burkina, au Sud par le Libéria, à l'Est par le Ghana, au Nord

Ouest le Mali, à l'Ouest par la Guinée.

Pays en pointe, la

Côte d'Ivoire occupe en Afrique une place privilégiée. Les

conditions naturelles ne constituent pas en Côte d'Ivoire une entrave au

développement économique.

Le pays, vaste, quadrilatère de 315 000 km2 est peu

accidenté. On n'y rencontre que quelques petits massifs dont la hauteur

n'excède général pas 600 m, sauf dans la région de

Man où quelques pitons rocheux émergent du massif du mont Nimba

et atteignent 1340 m d'altitude.

Comprise entre 4° 20' et 10 ° 50 ` de latitude Nord,

la Côte d'Ivoire fait la transition entre les climats équatoriaux

et les climats tropicaux.

Mais du point de vue agricole, la Côte

d'Ivoire a des possibilités de cultures très diverses. Au Sud

dans la zone forestière aux essences très recherchées, le

climat et les sols sont favorables à la production du café, du

cacao et de la banane de chine. Le manioc, le maïs, la banane Plantin, le

riz fournissent la majeure partie de l'alimentation. Au Nord, la région

des savanes boisées convient surtout aux cultures vivrières et

à l'élevage. Dans ces conditions, les ressources agricoles sont

essentielles et la Côte d'Ivoire se manifeste à l'échelle

mondiale par ses exportations.

La Côte d'Ivoire constitue la

première puissance de l'Afrique occidentale, francophone, et

deuxième en Afrique subsaharienne après le Nigeria.

Economiquement viable le café et le cacao dont elle est le premier

producteur mondial ont permis une accumulation de capitaux et un

développement économique sans précédant dans la

sous -région.

La Côte d'Ivoire détient 45 % de la masse

monétaire de l'UEMOA et de 40% du produit intérieur brut. La

croissance due au café et au cacao ont entraîné « le

miracle Ivoirien ». Cependant ce miracle va subir un coup du fait des

cours du café et du cacao au milieu des années 80.

Erigée en colonie de peuplement, la Côte d'Ivoire

est forte d'une population de 15 millions dont 40 % d'étrangers. On

retrouve au pays des lagunes ébriées en grande partie des

ressortissants Burkinabé, des Maliens, Sénégalais, Libano

- Syriens et autres européens. Sur le plan ethnico-religieux, la

Côte d'Ivoire présente une mosaïque où se côtoie

une soixantaine d'ethnies, parlant 60 dialectes différents,

répartie en quatre groupes : les Bétés à l'ouest

les Baoulés au centre-ouest, les dioulas et les Senoufs au Nord.

Cette diversité ethnique se double d'autogamismes

religieux entre 50 % de musulmans, 30 % de chrétiens et 20%

d'animistes.

Le phénomène de la composante nordiste peut

s'analyser à travers la volonté manifeste d'Houphouët Boigny

d'exporter la main d'oeuvre de l'ex-Haute Volta (actuel Burkina).

La Haute Volta à été pendant longtemps

une partie intégrale de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa

dissolution en 1947 en trois parties : une partie a été

rattachée à la Côte d'Ivoire, une autre au Soudan

français, et enfin la dernière au Niger. Elle a été

reconstituée en 1947.

La côte d'Ivoire, éléphant d'Afrique,

depuis la mort d'Houphouët Boigny le 7 décembre 1993 n'a jamais

été en paix avec elle-même. Son héritage

n'était qu'une « bombe à retardement ». Dès sa

mort on assista à des problèmes de succession qui sont aussi

liés à la situation actuelle du pays. Ils étaient quatre

à se battre pour sa succession. Il s'agit respectivement du

Général Gueï, de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri

Konan Bédié.

Invoquant l'article 11 de la Constitution qui permet au

Président l'Assemblée nationale d'assurer la vacance,

Bédié devint président par intérim. De ce fait

quelques mois après la mort de Houphouët, effectivement en

septembre 1994, naîtra le Rassemblement des Républicains

d'Alassane Ouattara parti implanté dans le nord. Ce qui explique son

caractère identitaire et régional.

Henri Konan Bédié introduit le concept

d'ivoirité dans la Constitution. La polémique sur

l'Ivoirité qui impose de prouver ses origines pour participer à

la compétition électorale n'est qu'un des épisodes de la

domination d'élites issues du sud. Cette identification sectaire a

servi, depuis la mort d'Houphouët, les hommes qui se sont

succédés à la tête de l'Etat ivoirien.

C'est en décembre 1999 que la situation a totalement

basculé avec la mutinerie qui avait fini de se transformer en coup

d'Etat et porter le Général Gueï

au pouvoir. Avec

l'insurrection du 19 septembre 2002, déclenchée par une partie de

l'armée en rupture de ban, la Côte d'Ivoire renoue avec la crise.

Par crise il faut entendre la période où les

difficultés économiques, politiques et idéologiques sont

ressenties comme paroxystiques.

La crise qui secoue la Côte d'Ivoire se rapproche plus

à une lutte armée qui oppose au sein d'un même Etat

d'importantes fractions de la population.

Pour sortir de la crise,

différentes médiations ont été entreprises. La

médiation

se définit comme un mode de règlement

politique des conflits consistant dans l'interposition d'une tierce personne

qui ne se borne moins pas de persuader les parties mais leur proposer en plus

une solution.

Elles se sont opérées au plan individuel, sous

-régional, régional, et enfin l'échelle internationale.

Au plan individuel, nous pouvons retenir les médiations

du président Sénégalais Abdoulaye Wade et du

président malien Amadou Toumani Touré.

Le sommet du 29 septembre de la CEDEAO Accra s'est

concrétisé par la

création du groupe de contact

dirigé par le président Togolais Gnassimbé

Eyadéma, avant de connaître un nouveau lifting avec le sommet

d'Accra du 6

mars 2003.

La France longtemps confinée dans une politique non

interventionniste depuis le fiasco politico-militaire rwandais de 1994 avec

l'opération turquoise, a envoyé un contingent militaire pour non

seulement sécuriser ses ressortissants mais aussi protéger ses

intérêts économiques. En effet, il y a 210 filiales

d'entreprises françaises sur le territoire Ivoirien, soit le quart de

filiales françaises implantées dans la zone franc.

Pour trouver une solution diplomatique à la situation,

un accord été signé à Marcoussis dans la banlieue

parisienne après 10 jours de conclave. Ont pris part à ce huis

clos, les différents protagonistes de la crise à savoir les trois

mouvements rebelles (le MPCI, MJP, MPIGO) et les différentes

entités politiques. Les accords de ce huis clos ont été

avalisés par le Sommet des Chefs d'Etat de Kléber le 25 et 26

Janvier 2003.

Dans le cadre de l'étude de ce sujet, un certain,

nombre de questions doivent être posées.

Dans un Etat

multinational comme la Côte d'Ivoire, quel sont les critères de

détermination de la nationalité ?

A quelle ivoirité se réfère la Côte

d'Ivoire ?

Pourquoi les rebelles contestent-ils le pouvoir ?

Etaient-ils en droit de contester un pouvoir

démocratiquement élu ?

En Afrique, un coup d'Etat, une rébellion ne sont-ils

pas en train d'être érigés en mode d'accession au

pouvoir?

Le processus de l'intervention française, n'est-il pas

signe d'un grand retour du néocolonialisme?

L'Etude du sujet

à travers de multiples données nous permet de déceler un

intérêt au triple plan : géo-économique, politique

et actuel.

Sur le plan géopolitique, la Côte d'Ivoire est en

proie à des conflits ouverts ou mal éteints avec le

Libéria et la Sierra-Léone. Situé au Sud-Ouest le

Libéria est aujourd'hui le principal pourvoyeur de milices tant du

côté gouvernemental que celui des mouvements rebelles. Au nord

Est, Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso est accusé

par Abidjan de déstabiliser la Côte d'Ivoire par son aide

supposée aux rebelles. Sur la moitié Nord Ouest, la Côte

d'Ivoire partage une frontière avec le Mali fermée sans attendre

le début de la présente crise. La Guinée ayant

également fermé sa frontière à l'Ouest semble se

murer dans une certaine neutralité. Cependant, le Ghana, à l'Est

ne souffre d'aucune friction sérieuse de l'ivoirité. De

surcroît, la Côte d'Ivoire offre un marché juteux aux

trafiquants d'armes.

Sur le plan économique, la crise a eu d'importantes

répercussions sur la bonne marche de l'Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, la Côte d'Ivoire

contribue à 40 % du PIB. De surcroît, le port d'Abidjan constitue

une des principales portes d'ouverture pour les pays enclavés tels le

Mali, le Niger et le Burkina.

Avec la suspension du trafic, ces derniers réorganisent

les circuits d'approvisionnement vers d'autres ports notamment à

Lomé, à Cotonou, à Dakar et même à

Téma au Ghana.

Au plan politique, la crise en Côte d'ivoire s'explique

par une dynamique de pouvoir. Les différents protagonistes luttent pour

la conquête ou le maintien du pouvoir. En effet, d'abord corporatistes,

les revendications des mutins deviennent par la suite politiques en demandant

le départ du Président Laurent Gbagbo et l'organisation

d'élections où prendraient part toutes les sensibilités

politiques. Il est surtout actuel.

La Côte d'Ivoire réputée stable, renoue

avec la spirale de la violence susceptible d'embraser toute la

sous-région.

L'objet de notre réflexion sera basé sur une

approche synthétique mettant en exergue d'une part les divers

éléments qui sont inter-relation entre eux et d'autre part, les

facteurs historiques, socio-politique et économiques. C'est pourquoi,

l'étude de ce sujet appelle différentes questions :

Quels sont les différents déterminants sous

-jacents la société ivoirienne ? et qui sont les protagonistes de

la crise ?

Quelles sont les solutions qui ont été

préconisées pour sortir de la situation de crise ?

Les questionnements nous conduisent à exposer dans un

premier mouvement les facteurs et les acteurs de la crise et de montrer dans un

deuxième mouvement les tentatives de sortie de crise.

1ÈRE PARTIE : LES

FACTEURS ET LES ACTEURS DE LA CRISE

La mutinerie du 19 septembre 2002 apparaît à tous

les observateurs avertis de l'évolution de la Côte d'Ivoire comme

l'aboutissement d'une accumulation de phénomènes dont 1e pays a

été le théâtre au cours de cette

décennie1(*). La

mutinerie déclenchée par une partie de l'armée en rupture

de ban n'est qu'une des facettes de la crise qui secoue le pays. En effet, la

particularité de la Côte d'Ivoire au plan politico-ethnique et

économique a instauré une situation de rébellion pour

combattre une répartition du pouvoir politique ou des richesses.

Par

facteur de la crise, il faut entendre les nombreux déterminants sous

jacents la société ivoirienne car l'instabilité qui

caractérise le pays trouve ses fondements dans des racines profondes.

Quant aux acteurs, ce sont les différents protagonistes. Ils se

subdivisent d'une part en la famille présidentielle en la personne de

Laurent Gbagbo et son épouse Simone et de l'entourage

présidentiel, et d'autre part les opposants au régime à

savoir les « fils spirituels» de Houphouët

Boigny avec Henri K. Bédié, Alassane Ouattara et Robert Guei et

enfin les mouvements rebelles que sont le Mouvement Patriotique de Côte

d'Ivoire (MPCI), principal mouvement, du Mouvement pour le Justice et la Paix

(MJP) et du Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) né plus

tard. Qu'ils soient du pouvoir, de l'opposition ou de la rébellion, leur

principal objectif reste la lutte pour la conquête ou le maintien au

pouvoir.

Circonscrite en Côte d'Ivoire, la crise menace la

stabilité de la sous -région.

CHAPITRE I : LES FACTEURS DE

LA CRISE

Deux séries de facteurs sont à

l'origine de la crise. Ils sont à la fois politico - économique

et socio -juridique

SECT I : LES FACTEURS

POLITICO-ÉCONOMIQUES

L'environnement politico-économique est l'un des

facteurs les plus marquants car obéissant à la logique des

événements internes liés aux institutions. Ces facteurs

s'expliquent par une guerre de succession entraînant des tensions

politico -militaires subséquentes.

Par I : Les facteurs politiques

De tous les facteurs, ils apparaissent comme les plus

récurrents. En effet, la crise politique engendrée par la

succession de Houphouët Boigny dans des conditions controversées a

entraîné une situation d'affrontassions entre Henri Konan

Bédié et Alassane Dramane Ouattara, débouchant du coup

à des tensions politico-militaire après le refus en 1995 de la

candidature de Alassane Dramane Ouattara.

A- Une guerre de succession

Dès la fin des cérémonies

funéraires qui ont suivi le décès du Président

Houphouët le 07 Août 1993, une bataille de succession s'est

engagé entre le Président de l'Assemblée Nationale, Henri

Konan Bédié, successeur en vertu de l'article 112(*) de la Constitution et le Premier

Ministre d'alors Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a été

soupçonné de vouloir commettre un «hold-up»

constitutionnel3(*) au

mépris des textes qui l'écartaient du pouvoir pour investir

automatiquement Henri Konan Bédié au trône.

L'hésitation de l'ancien Premier

Ministre Alasane Dramane Ouattara

à passer le pouvoir au Président de l'Assemblée Nationale,

Henri Konan Bédié avait suscité une grave crise politique

qui avait fait craindre le chaos à la Côte d'Ivoire. Car en 1992,

suite à une sortie politique télévisée Ouattara

annonçait son intention de succéder à Houphouet Boigny.

La crise s'est accentuée à la veille des

élections présidentielles lorsque l'ancien Premier Ministre a

annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Le

Président Bédié a refusé sa candidature en

contestant l'éligibilité de Ouattara au motif de sa

nationalité Burkinabé. Le Côte d'Ivoire était au

bord de la guerre civile lorsqu'in extremis, Ouattara s'est retiré. On

s'attendait donc à un apaisement du climat politique et social lorsque

Laurent Gbabgo, candidat du Front Populaire Ivoirien, a lancé un mot

d'6rdre de boycott. Les manifestations furent réprimées

violemment par le pouvoir en place en application du décret

N°95-721 du décret N°95-721 du 25 septembre 1995 qui

interdisait les manifestations publiques. La tension politique était

à son paroxysme : 30 morts furent dénombrés. Le

Général Robert Guei était également

soupçonné de connivence avec Alassane Ouattara4(*).

B- Les tensions

politico-militaires subséquentes

Bédié élu en 1995, les marches et sit-in

du Front Républicain se sont poursuivis pour contester sa

légitimité « entachée de fraude » et «

entachée de violence et de sang »5(*). Pour désamorcer la

crise, le Président Bédié a formé un gouvernement

d'ouverture en faisant appel d'abord à Bernard Zadi Zaourou de l'USD,

ensuite Francis Wodié du PIT et enfin Adama Coulibaly du R.D.R mais

l'opinion n'a accordé une grande importance à cette ouverture

parcimonieuse faite au cas par cas. La tension politique n'a donc pas

baissé puisque le F.P.I a non seulement refusé l'offre mais

accusé d'autant, l'USD et le PIT de trahison à la cause de

l'opposition. Par ailleurs, le Rassemblement Démocratique des

Républicains frustré de n'avoir pas été

consulté par l'intégration d'Adama Coulibaly l'a exclu du parti.

Néanmoins, le FPI qui a fait un pari sur l'avenir a réussi

à conclure des accords avec le gouvernement sur les conditions de

déroulement des élections de l'an 2000. Ce qui n'était pas

le cas du RDR. Dès lors, l'échiquier politique ivoirien s'est

trouvé transformé : Le Front Républicain FPI-RDR faisait

désormais place à l'Alliance PDCI-FPI. Rassuré au niveau

interne par cette alliance et se fondant sur la décision des chefs

d'Etat au dernier Sommet de l'OUA à Alger en Juillet, de ne plus

siéger avec un gouvernement issu d'un putsch, le Président

Bédié pensait avoir suffisamment de marge de

sécurité pour relancer le débat sur la nationalité

d'Alassane Ouattara. C'est ainsi que, démarrant sa campagne

électorale, il affirmait sans ambages « qu'Alassane est

Burkinabé par son père »6(*) remettant à l'ordre du jour la

nationalité et l'éligibilité de Ouattara.

La scène politique s'est de nouveau mise en

ébullition et la riposte s'est traduite par une série de marches

dont la dernière a conduit à l'arrestation de neuf leaders du

RDR.7(*)

Robert Guei arrivé au pouvoir par le biais du putsch a

formé un gouvernement d'ouverture. Mais très vite des fissures

sont apparues.

La perspective de l'élection 2000 a

déchaîné des luttes partisanes. Le FPI s'est allié

de fait avec le PDCI. Après neuf mois d'expectative, l'élection

s'est jouée à guichet fermé ; la Cour Suprême

n'ayant validé que cinq candidatures sur dix sept postulants,

éliminant Ouattara et tous les prétendants du PDCI. Gbagbo est

élu avec 62 % d'abstention. La présidence de Gbagbo a

commencé sous de mauvais auspices. En effet, dès les

élections de décembre, la candidature à la

députation de Ouattara était refusée.

Sous la pression de ses partenaires, le Forum de

réconciliation s'est tenue d'Octobre à Décembre 2001

constituant ainsi le point d'orgue du processus avec les quatre leaders :

Bédié, Ouattara, Gbagbo, Guei, débouchant ainsi à

l'octroi d'un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Mais

ce Forum était illusoire comme le révèlent les violences

actuelles.

Cette crise s'est déroulée aussi sur fond de

crispations militaires.

En effet, une fois installé, Guei s'est brouillé

avec ceux qui l'ont porté au pouvoir. Il limogea ainsi les officiers

généraux du Nord qui l'avaient porté au pouvoir à

savoir : le Général Abdoulaye Coulibaly et Lansana Palenfo.

D'autres n'ont pu s'échapper qu'en prenant le large (Ibrahima Coulibaly

« lB »). Il recrute

de centaines de miliciens de sa région

d'origine, Man, se constitue une garde personnelle de plusieurs dizaines

d'hommes de son village Guessessou. C'est

avec cette force de

frappe(Zinzins) qu'il s'engage dans l'épreuve de l'élection

présidentielle.

Après son élection Gbagbo tente de restructurer

l'armée. Il remplace le Chef d'Etat Major le général

Diabakhaté, officier du Nord par Mathias Doué. Il décide

de démobiliser les Zinzins car devant faire face «aux

impératifs de la masse salariale de la fonction publique ». Cette

démobilisation a été le facteur déclenchant de la

mutinerie du 19 septembre.

La mutinerie a lieu sur fond de crise économique.

Par II : Les facteurs

économiques

La crise économique des années 1980 a mis fin au

miracle ivoirien. Longtemps considérée comme le grenier de

l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est en proie à une crise

économique. La géographie du pays a correspondu à une

structuration économique.

A- La récession

économique

La crise économique est due à des facteurs aussi

bien internes qu'externes.

S'agissant des facteurs externes il faut retenir trois

éléments dont les effets ont été néfastes

pour l'économie ivoirienne et pour les ivoiriens : le programme

d'ajustement structurel, la dévaluation du franc cfa ; et la baisse des

cours du prix du café et du cacao.

Le programme d'ajustement structurel appliqué à

la Côte d'Ivoire n'a pas donné de résultats satisfaisants

quant au relevant de l'économie. Le désengagement de l'Etat dans

les investissements sociaux pour s'orienter vers des secteurs productifs, la

privatisation des entreprises publiques qui implique nécessairement des

licenciements massifs, et l'alignement sur les prix mondiaux qui conduit

à la disparition des entreprises non concurrentielles, ont

débouché sur un accroissement de la pauvreté.

La dévaluation, du CFA, intervenue en janvier 1994 a

été imposée par la banque mondiale et le F.M.I et

acceptée par la France et les pays de la zone franc. Elle devait

permettre à l'économie ivoirienne de mieux se comporter sur le

marché international notamment au niveau des exportations, mais le prix

des biens importés augmentant, la dévaluation a signifié

pour la population une diminution de son pouvoir d'achat et une augmentation du

coût de la vie.

La baisse des cours des prix du café et du

cacao revêt une importance capitale en côte d'Ivoire, puisqu'elle

aggrave l'état de pauvreté des populations rurales.

En effet,

le café et le cacao étant les principales productions

rentières de la côte d'Ivoire, la variation de leur cours reste le

baromètre de l'état de richesse ou

de pauvreté de ces

populations.

S'agissant des facteurs internes, leur impact sur les

populations a été plus important en raison de leur lien avec la

morale, d'autant plus que les scandales financiers et l'affairisme ont

marqué la société ivoirienne.

En effet, la scène politique ivoirienne a

été émaillée de n ombreux scandales

économiques et financiers. Ces différents scandales qui

défient toute morale politique, économique et sociale ont terni

l'image de la Côte d'Ivoire tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur.

Il ressort également à l'intérieur que

les différents scandales prouvés ont révélé

que le trésor public a été l'objet de plusieurs

détournements de deniers publics.8(*)

Il ressort également de ces scandales que

des investissements faramineux ont été effectués sans

couverture budgétaire dans le chef lieu et dans le village natal de

Bédié.9(*)

A l'extérieur c'est le détournement de fonds

d'aides de l'Union Européenne à la Côte d'Ivoire

destinés à la santé qui est à l'origine de la

détérioration de son image. Cette affaire conduisant au

relèvement des fonctions du ministre de la santé M.

Guikahué, qui a amené l'union Européenne à

suspendre sa coopération avec la Côte d'Ivoire, a causé un

préjudice énorme à l'état qui non seulement a

été privé de tout appui budgétaire, mais

également de tout nouveau projet d'investissement.

En outre la

Côte d'Ivoire présente un économique géo -ethnique.

B- Une économie

géo-ethnique

En Mai 1961, Houphouët Boigny déclarait à

Karogho, ville du nord « Il faut qu'à l'intérieur de notre

Côte d'Ivoire nous réalisons l'unité de tous les ivoiriens,

et surtout l'égalité entre tous les ivoiriens, qu'ils soient du

nord, du sud, de l'ouest ou de l'Est »10(*)

La différence géo-ethnique s'est faite sur fond

de différences régionales et de mouvements de populations.

En Côte d'Ivoire, en effet, on distingue le Sud du Nord

qui reste déshériter malgré les progrès accomplis.

C'est au sud que sont concentrées toutes les grandes productions

exportables, de café, de cacao, de bananes, d'ananas.

Ce

phénomène a été l'origine d'importants mouvements

de populations vers le sud.

Les populations du nord sont largement

constituées de Dioulas terme désignant les commerçants.

Une analyse détaillée des revenus, des comportements sociaux et

du niveau de vie, permet à SAMIR ArviiN11(*) de dire que les populations du nord détiennent

une part importante de l'économie. En effet par le biais des vagues de

migratoires, le centre -ouest et le sud-ouest ont été

submergés par des migrants qui ont occupé la majeure partie des

espaces cultivés.

L'agriculture paysanne se développa

grâce à une immigration spontanée massive en provenance des

zones de savanes de la côte d'ivoire, mais aussi du

Burkina et du

Mali. Quant à l'agriculture industrielle elle se développa

grâce à l'exécution d'un programme initial de grandes

plantations. De véritable « réseaux de

recrutement» furent mis sur pied. Le Burkina Faso fournit 35 %

à lui seul de travailleurs. Lorsque les populations autochtones ont

senti que le glas Krou avait commencé, ils se mirent à jouer le

jeu des plantations villageoises dans la décennie 1980. En 1998 la loi

sur la propreté foncière, autorisait l'expropriation de tous les

« étrangers ». Le conflit foncier qui a opposé en

novembre des autochtones Krou dans la sous -préfecture de Tabou à

des immigrés Lobi a donné lieu au départ

précipité de 15 000 Burkinabé dépouillés

ainsi de leurs propriétés foncières.12(*)

Ces facteurs politico-économiques s'ajoutent des

facteurs socio-juridiques.

SECT II : LES FACTEURS

SOCIO-JURIDIQUES

Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent,

le président H. Boigny s'est attelé à une

intégration de peuples immigrés, nécessitant la

construction d'une unité nationale.

Par I : Un état à

composante hétérogène

Créée artificiellement par la colonisation, la

Côte d'Ivoire est traversée par flux migratoires dus au miracle

Ivoirien. L'hétérogénéité de son peuplement

explique son caractère multinational.

A: Un pays d'immigration

Dans l'empire colonial français, la Côte d'Ivoire

était sélectionnée comme une colonie de plantation qui

devait être mise en valeur par la main d'oeuvre transférée

de force des territoires voisins alors peuplés. Depuis le début

du XXe siècle des milliers de migrants ont été

forcés de venir travailler sur les plantations de Côte d'Ivoire.

Même après la fin du travail forcé en 1946 ce mouvement

migratoire s'est poursuivi jusqu'à l'indépendance et sous

l'impulsion de planteurs locaux qui avaient besoin de maintenir cette

main-d'oeuvre L'administration coloniale avait aussi recruté du

personnel dans les pays où le niveau d'instruction était plus

élevé qu'en Côte d'Ivoire en particulier au

Sénégal et au Dahomey. Une deuxième vague s'est

effectuée au milieu des années 70. Ces migrants sont le plus

souvent des hommes adultes venus en Côte d'Ivoire s'installer avec leurs

familles. Les impératifs de l'exploitation coloniale ont fait que les

limites de la colonie ont fréquemment changé. Elles n'ont

été fixées avec celle de la Haute Volta (actuel Burkina

Faso) du Mali (ancien Soudan Français) et du Niger qu'en 1947.

Houphouët Boigny a été élu en 1945

député au Parlement au titre d'un territoire de la Côte

d'Ivoire qui comprenait alors l'actuelle Côte d'Ivoire et le Burkina.

La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 15 millions d'habitants dont 6

à 7 millions sont originaires de la sous -région.

La politique coloniale de peuplement de la Côte d'Ivoire

explique donc le plus le caractère cosmopolitique de sa population par

rapport à celle des autres territoires de l'Afrique de l'Ouest.

B- Un Etat multinational

L'Etat multinational se caractérise par une

diversité de nationalité en son sein.

Confiant dans les

résultats de sa politique, le Président Houphouët Boigny

déclarait le jour de la fête nationale en 1964 « la Nation

peut comprendre le Gourou, Bétés, des Baoulés, les

Yacoubous, des Dioulas et bien d'autres races comme la France par exemple des

Bretons, des Auvergnats, des Basques »13(*) frontières coloniales

de la Côte d'Ivoire comme celles des autres pays africains ont

séparé les peuples naguère unis dans la même

aventure historique. E n effet, l'histoire culturelle du Nord du pays

s'apparente à celle de certains pays voisins. Ainsi le royaume de Kong

fondé par les ancêtres de M. Alassane Ouattara s'étendait

du XXè siècle à la conquête coloniale sur un

territoire que se partagent la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso,

tout comme le Nigéria, le Tchad et le Niger se partagent le territoire

occupé par les anciens royaumes du Kanem et de Bornou ou comme l'ancien

Etat de l'Adamtwa qui s'est trouvé divisé entre le Cameroun et le

Nigéria. Toute cette diversité a justifié l'expression de

«puzzle humain»14(*) qu'emploie Gabriel Rougerie. La diversité

ethnique est à l'origine d'une diversité religieuse. En effet,

trois religions principales coexistent en Côte d'Ivoire : l'animisme,

l'Islam et le Christianisme.

L'Animisme a été pendant longtemps la religion

dominante. Certains peuples comme les Koulango, les Lobis du Nord-Est, les

Senoufos qui y restés attachés ont été convertis

à l'Islam.

L'Islam s'est répandu d'abord dans le nord du pays

à partir du XVe siècle puis a été diffusé

vers le sud par les dioulas commerçants. Aujourd'hui elle

représente la communauté la plus importante.

Le christianisme est beaucoup plus récent. Son

implantation date de la colonisation. Sa diffusion a donc suivi le mouvement de

pénétration du territoire par les Français, du sud vers le

nord s'opposant ainsi aux influences islamiques septentrionales.

La

Côte d'Ivoire compte près d'une soixantaine d'ethnies qui se

regroupent en 4 grands ensembles.

Le groupe Akan est localisé au Centre et au Sud-Est

composé de Agnis, Baoulé et des populations lagunaires

Ebriées. Ensuite il y a le groupe Krou au sud constitué de

populations isolées et des Bétés ; le groupe

voltaïque au nord, nord-est constitué de Senoufo, de Kalango, Lobi

; le groupe Mandé subdivisé en deux branches à l'ouest et

centre-ouest, et Mandé du sud avec les Gourou et Dans, Yacoubo, le

nord-ouest constitué de Malinkés et de Dioulas.

Il y a une

correspondance entre la politique et la géographie. En effet de ces

ensembles régionaux, il en résulte que Henry Konan

Bédié est issu du sud -est, Robert Gueï de l'ouest, Laurent

Gbagbo du sud-ouest et Alassane Ouattara du nord. Comme beaucoup d'Etats

Africains, la Côte d'Ivoire présente un substrat national en

construction.

Part II : Une nation en

construction

La nation est une certaine qualité de la population

d'un Etat ou même d'un groupement humain à l'intérieur ou

à travers des Etats. Celle de la Côte d'Ivoire s'est

trouvée en perpétuelle construction du fait de la

préexistence de l'Etat.

Aujourd'hui l'ivoirité se trouve en déphasage de

la conception de l'unité prônée par Houphouët.

Boigny.

A- La Préexistence

de 1'Etat

La Côte d'Ivoire se présentait en 1960 comme un

pays profondément divisé. Ses frontières

héritées de la période coloniale ne correspondaient pas

à des divisions naturelles, physiques ou humaines. Elle englobe de

nombreux groupes humains, de races, d'origines différentes, de coutumes

différentes, sans compter les importantes minorités

étrangères africaines ou européennes. Dans ces conditions,

la Côte d'Ivoire était bien en 1960 un Etat mais elle était

loin de constituer une nation. C'est pourquoi, le Président

Houphouët Boigny déclarait à Ghagnoa en Août 1961

«Nous sommes condamnés à réaliser l'unité ou

à périr.15(*)

La Nation se définit comme une communauté dont

les membres se sentent liés les uns aux autres par un ensemble de

facteurs de nature historique, raciale, linguistique, économique

culturelle et qui les distinguent en même temps des autres

communautés voisines.16(*)

En Afrique et plus particulièrement en Afrique noire,

c'est l'Etat qui s'est imposé comme réalité

première, personne juridique, reconnue par les instances

internationales. C'est par l'Etat que naît la Nation ou du moins qu'elle

s'efforce de naître.

Talcott Person disait « que le drame en Afrique est que,

c'est l'Etat qui préexiste à la Nation. »

C'est pourquoi dès son accession accès au

pouvoir le Président H. Boigny s'est efforcé de supprimer tous

les facteurs de divisions susceptibles de dresser les uns contre les autres les

différents éléments de la population ou d'entretenir entre

eux un mur d'incompréhension nuisible à la formation d'une Nation

par une modernisation des institutions traditionnelles et par une

intégration des immigrants.

Mais en réalité comme dit Jean Ziegler «

deux rationalités concurrentes se développent, se

compénètrent ou s'affrontement dans les germes

républicains ». La première étant la genèse de

l'intersubjectivité nationale et de la seconde rationalité surgit

l'Etat ravissant. Il n'existe pratiquement pas d'Etat-Nation et L.S Senghor, de

reprendre que l'Etat en Afrique plus qu'ailleurs « c'est surtout le moyen

de réaliser la nation. Seule l'action des pouvoirs publics est capable

de faire de nos populations diverses un temple, une communauté où

chaque individu s'identifiera à la Collectivité et celle-ci

à tous ses membres.17(*)

B- L'ivoirité

Le concept a été inventé par

Bédié pour caractériser l'ivorien dans sa vie sociale et

culturelle. L'ivoirité peut être appréhendée sous

trois aspects.

L'ivoirité est d'abord été conçue

comme « une affirmation nationale ». En effet, le pouvoir a

entrepris de se doter d'une nouvelle légitimité en proposant que

la Côte d'Ivoire s'emploie de travail de réflexivité en

déclinant fortement son identité dans le but apparent de

s'autopromouvoir comme une nation mature capable de s'appuyer sur son histoire

et sa diversité culturelle pour affronter les défis de la

modernisation18(*). Ce qui

fut appelé ivoirité ou encore «l'esprit du nouveau contrat

social du Président Henri Konan Bédié », conception

qui sera mise en oeuvre par un cercle d'intellectuels et d'universitaires

à travers la cellule universitaire de recherche et de diffusion des

idées et actions politiques du Président Bédié

(CURDIPHE). Mais ce n'était qu'une définition de surface propre

à masquer de très pernicieux ferments de division, car

l'ivoirité telle qu'elle commença à servir de fondement

légitime au pouvoir de Bédié durant la campagne

électorale de 1995 fut à l'origine de vives contestations du

côté des principaux partis de l'opposition surtout du RDR.

L'ivoirité telle apparue cinq ans plus tard avec l'installation au

pouvoir de Konan Bédié, pouvait être

interprétée comme une habile stratégie pour se

démarquer

résolument des libéralités

d'Houphouët Boigny.

Dans la recherche de légitimation, l'ivoirité

peut-être comprise comme une volonté de s'aligner sur les

politiques menées par l'Europe et notamment la France à

l'égard de l'unification en d'autres termes comme une façon

semble-t-il assez raisonnable pour un Etat moderne de contrôler ses flux

migratoires et définir en toute indépendance les ayant droits

à sa citoyenneté.

L'ivoirité s'affirme comme une

redéfinition pernicieuse de la citoyenneté.

L'on retrouve ici

l'affaire Alassane Ouattara en l'occurrence la détermination

obstinée de Konan Bédié à exclure le leader du RDR

de la compétition électorale au motif qu'il serait

burkinabé. Le Président ivoirien fait voter dès 1995,

à l'Assemblée Nationale une loi obligeant tout candidat à

la magistrature suprême à fournir la preuve qu'il était

ivoirien de sang à savoir que ses deux parents étaient

effectivement nés en Côte d'Ivoire. L'ivoirité devient

alors « une missile anti Ouattara19(*). Les gens du Nord se trouvent ainsi assignés

à une loi draconienne, à une moindre citoyenneté. Ces

considérations visaient à diviser arbitrairement les gens du

Nord, à ceux du Sud qui les désignaient comme des Dioulas

ressortissants des régions soudaniennes qu'ils fussent ivoiriens,

maliens voire burkinabés. Ainsi d'une volonté d'affirmation

nationale propre à mettre de l'ordre dans la citoyenneté,

l'ivoirité dès lors s'érigea en loi, en

ethno-nationalisme.

C'est sous cette forme que l'on retrouve plus largement une

telle notion sous l'aspect d'une création idéologique

émanant de Bédié devenu auteur à travers son

ouvrage « les chemins de ma vie» et d'un cercle d'intellectuels et

d'universitaires qui considèrent en effet que le bon ancrage de

l'voirité est celui d'un monde socio-culturel revêtu d'un

caractère d'exemplarité. Il s'agissait du monde Akan et plus

particulièrement de Baoulé implantés au Sud ivorien dans

ses parties orientales et centrales dont étaient originaires

Bédié et ses thuriféraires. Des idéologues

voulurent souligner « l'harmonieux» équilibre entre «gens

du pouvoir » et «gens des terres », ce que le Président

ivoirien n'hésitera

pas d'appeler une «aristocratie »

et « une plèbe ».

Les différents facteurs ont influencé l'action

des différents protagonistes de la crise.

CHAPITRE II : LES ACTEURS

DE LA CRISE

L'Etat de guerre de civile qui, depuis 1e19 Septembre mine le

tissu social ivoirien et saigne l'économie de ce que fut le pays phare

de l'Afrique de l'Ouest francophone trouve son fondement dans l'action de ses

acteurs. Par acteurs, il faut entendre les différents protagonistes dont

.le principal objectif reste le pouvoir. Car si pour les uns c'est la lutte

pour la conquête du pouvoir, pour les autres c'est son maintien.

C'est pourquoi, il est nécessaire de distinguer les

loyalistes d'une part, les opposants et les mouvements rebelles d'autres parts.

SECT I : LE CAMP DES

LOYALISTES

Par « loyalistes», il faut entendre ceux qui

légalement sont investis, autrement dit, ceux qui exercent la

légalité constitution elle et leur proche entourage.

Par I : La famille

présidentielle.

Il faut distinguer Président Laurent Gbagbo investi au

suffrage universel et son épouse qui joue un rôle non moins

important.

A- Le Président

Laurent Gbagbo

Laurent Koudou Gbagbo est né le 31 mai 1945

dans le village de Marna, près de Gagnoa (centre ouest). Il a

fréquenté le petit séminaire de Gagnao où on lui

enseigne le latin et le grec. Une fois son baccalauréat obtenu en 1965

au Lycée Classique d'Abidjan, il s'oriente vers une licence d'histoire

qu'il achève à l'université d'Abidjan. Il obtient une

maîtrise d'histoire à l'université Paris Sorbonne. En 1969,

un affrontement éclate avec le PDCI entraînant l'arrestation de

nombreux étudiants parmi lesquels Laurent Gbagbo. En 1970 jusqu' en mars

1971, il enseigne l'histoire et la géographie au lycée classique

d'Abidjan. Le 31 mars 1971, Laurent Gbagbo est amené aux fins de «

redressement» au camp militaire de Bouaké, ensuite de

Séguela pour y. effectuer un service militaire.

Libéré

en janvier, après une période d'accalmie en 1978, l'agitation

scolaire et

universitaire reprend. Elle aboutit à la crise de

1981-1982 qui met en première ligne Laurent Gbagbo qui dirigeait le

SYNARES (Syndicat Autonome

d'Enseignants pour le Supérieur). En

1982, il décide de partir en exil. Ce n'est

qu'en 1988 qu'il prend

la décision du retour plus précisément le 31 Septembre

1988. Le premier congrès clandestin du FPI se tint en 1990. Avec

l'avènement du multipartisme en 1990, contre l'avis de tous, il se

présente aux élections et obtient 18, 36 % des suffrages, 9

députés et 6 maires aux élections législatives et

municipales. Lorsque Houphouët meurt en décembre 1993, le F.P.I et

les autres

observent le deuil national dans le calme et la dignité.

En 1993, il fera cavalier

seul en boycottant les élections.

Après s'être détaché du RDR avec qui il forma une

coalition au sein de l'opposition dans le front républicain, il

s'opposera aux manipulations électorales de Robert Guei en octobre 2000.

Elu avec un fort taux d'obtention (62%), suite aux pressions internationales,

un forum de réconciliation nationale se tint d'octobre à

décembre 2001 dirigé par

Seydou Elimane Diarra, Premier

ministre d'alors de Robert Gueï. Le Forum réunit les

différents protagonistes à savoir Robert Gueï, Alassane

Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. A la suite de ce

forum, pour montrer un désir d'apaisement, un certificat de

nationalité fut délivré à Alassane Ouattara et un

gouvernement d'ouverture était mis en place. Mais la Constitution ne fut

point révisée. Gbabgo arrivé au pouvoir, avait

remplacé le général Chef d'Etat major des Armées

Dabakhaté, un officier du nord par Mathias Doué et

démobilisait les troupes Les mesures concrètes issues du Forum

n'avaient pas été appliquées. Et Seydou Diarra de

vérifier ses craintes confiait dès septembre 2001 à «

Jeune Afrique l'intelligent » à la veille de l'ouverture du Forum

« si le Forum échoue, s'il ne débouche pas sur un

véritable pacte républicain alors j'aurai peur pour mon

pays »20(*)

Propos prémonitoires qui ont débouché à la

mutinerie.

Mais dit-on en Afrique que « Derrière chaque grand

homme, il y a l'ombre d'une femme»

B- Simone Ehivet Gbagbo :

une militante dans l'âme

Depuis le début de la guerre, Simone Gbagbo est en

première ligne. Militante dans l'âme, la première dame

galvanise les foules sans s'éloigner des hautes sphères du

pouvoir où elle joue un rôle clé auprès du chef de

l'Etat. Depuis le début de la guerre, la première dame va d'une

caserne à l'autre pour porter la bonne parole et le réconfort aux

familles de soldats et des gendarmes massacrés au Nord. Elle organise

des séances de prières collectives pour le retour de la paix,

fait souvent entendre sa voix à la radio comme à la

télévision.

Simone Gbagbo est avant tout une militante, une

habituée des pugilats politiques, une amazone. Députée

d'Abobo, une agglomération de la banlieue d'Abidjan, Présidente

du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien, elle s'occupe

également des relations privées du chef de l'Etat. Elle

déclarait à la mi janvier « si nos hommes vont à

Paris pour prendre des décisions qui ne nous 0.satisfont pas, à

leur retour, ils ne retrouveront pas dans leurs lits »21(*) lors d'un rassemblement des

jeunes patriotes déclaration qui a porté par le rejet, par

l'armée et plusieurs grandes formations politiques d'attribuer au sein

du futur gouvernement de réconciliation nationale les portefeuilles de

la défense et de la sécurité aux insurgés du

Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI). Simone Ehivet Gbogbo a

connu très tôt les aléas de la vie et la souffrance. Elle

perd sa mère en venant au monde, le 20 juin 1949. En 1973

«ADELE» nom de code utilisé en filtrant avec le Marxisme,

épouse Laurent GBAGBO en seconde noce .De 1982 à1988, lorsque

Laurent Gbabgo était déclare persona non grata, elle

hérite du poste de Secrétaire Générale Adjointe du

F.P.I , alors qu'elle était secrétaire générale

adjointe du syndicat National de la Recherche et de l'Enseignement (SYNARES).

Elle poursuit une carrière d'universitaire à l'institut de

linguiste ; tout en étant tour à tour la secrétaire

chargée des finances et de la formation politique (1988-1990), puis

secrétaire générale adjointe chargée de la

formation politique.

En croire aujourd'hui, de l'avis générale,

Simone Gbabgo est à elle seule, une « République

autonome », qui a su batailler ferme pour se hisser à la place qui

est la sienne aujourd'hui à 54 ans.

C'est à cette famille présidentielle, qui est

relié le mouvement « des jeunes patriotes » le mouvement est

dirigé par Charles Blé Goudé considéré comme

un des plus fervents partisans du régime de Laurent Gbagbo.

Par II : Le proche entourage

présidentiel

Parmi les loyalistes, il est nécessaire de mettre

l'accent sur deux personnages savoir le Général Mathias

Doué et Laurent Donan Fologo.

A- Mathias Doué

Lorsque la crise se déclenchait, on le donnait pour

mort après que des éléments armés eurent pris

certains points stratégiques d'Abidjan. Après s'être

soustrait de son domicile, il réorganisa les troupes afin qu'Abidjan ne

subisse le sort de Bouaké et de Korogho.

A 57 ans c'est un officier formé en France

entre autres, à l'école de Saint Cyr-Goetquidan, à l'Ecole

d'Application des Blindés et de la Cavalerie, à Sammur, mais

aussi en Allemagne dans le Banwehr. Il fut nommé par le

Général Robert Guei au lendemain du coup d'Etat de

Décembre 1999. Ministre des sports, Instructeur militaire à ses

débuts, au cours de sa carrière, il a été

commandant du premier bataillon blindé et du premier bataillon

d'infanterie d'Akouédo puis juge d'instruction. Il a été

aussi attaché d'ambassade au Japon, puis en république.

Populaire de chine. Il parle couramment l'Allemand et

l'Anglais et a occupé plusieurs postes au Ministère de la

Défense.

B- Laurent Donan Fologo

Il fut longtemps le secrétaire

Général, plusieurs fois ministre sous Houphouët et

Bédié. Sénoufo de Péguekaha dans le nord, Donan

Fologo paraissait devoir ne `plus jamais se remettre du putsch de 1999.

Arrêté puis incarcéré au camp militaire Akouedo, il

sera relâché après avoir fait acte d'allégeance au

Général Gueï. A la fuite de Bédié, il assura

l'intérim du Parti (PDCI/RDA).

Après la défait

électorale de Gueï, il se rapproche de Gbagbo qui par son

intermédiaire s'efforce de rallier à sa cause les militants du

Conseil économique et social. Après avoir été battu

pour la direction du parti, au Congrès d'Avril 2002, il a dirigé

la délégation gouvernementale aux négociations de

Lomé.

Aux loyalistes, on met en face les opposants au régime

de Gbagbo.

SECT II : LES OPPOSANTS AU

RÉGIME DE GBAGBO

Il faut distinguer dans cette section les héritiers du

Président Houphouët et les mouvements rebelles.

Les héritiers de Houphouët se réclament

tous de son idéologie mais se caractérisent différemment

dans leurs démarches

Par I : Les héritiers de

la pensée d'Houphouët

On fait ici le départ entre « fils spirituels

» à qui il est imputé d'être en

grande partie à l'origine de la crise, et Robert Gueï qui mit.fin

à la première république.

A- Les « fils

spirituels d'Houphouët

Par « fils spirituels », il faut entendre Alassane

Ouattara et Henri Konan Bédié

Natif de Dimbokro au centre de

la côte d'Ivoire, Ouattara est nommé le 07 novembre 1990, Premier

Ministre pour conduire le redressement. Présenté par le

régime d'Abidjan comme le commanditaire de l'insurrection de septembre,

Alassane Ouattara, 60 ans fait figue de principal opposant politique au

Président Laurent Gbagbo Musulman, cet ancien directeur adjoint du Fonds

Monétaire International (FMI) est entré en politique en 1990

à la demande du Président Houphouët. Depuis près de

dix ans, la vie politique est dominée par la question de son

«ivoirité ».

Au cours de sa carrière de haut fonctionnaire, il a

occupé en effet plusieurs postes au titre de la haute Volta, actuel

Burkina Faso. Les Présidents successifs invoquant sa nationalité

douteuse, l'ont empêché de se présenter aux

élections de 1995 et de 2000. Pour assurer son accession au pouvoir, il

a fondé le Rassemblement des Républicains (RDR), le principal

parti d'opposition.

D'abord réfugié à l'ambassade de

France lors des affrontements de septembre, le Dioula cristallise sur son nom

les clivages religieux et ethniques du pays.

Henri Konan

Bédié quant à lui arrivé au pouvoir après 13

ans de dauphinat, s'est enfermé dans une suicidaire politique

d'ivoirité pour contrer son principal rival Alassane Ouattara. Le

concept a été monté par un groupe d'intellectuel et

d'experts pour définir l'ivoirité Akan. Son obsession anti

-Ouattara devient presque pathologique : le 28 septembre 1999, Alassane

Ouattara est poursuivi pour usage de faux. La surenchère ivoiritaire va

conduire à des excès à tous les stades de la

société ivoirienne. En 1994, il promulgue un nouveau code

électoral, selon lequel pour être éligible, tout candidat

à la présidence « doit être ivoirien, né de

parents ivoiriens eux-mêmes ». Un pan entier de la

société ivoirienne se retrouve «désivoirisé

». Aujourd'hui, si la situation n'était pas confuse, voire

légitimiste, Henri' Konan Bédié aurait probablement pu

trouver matière à satisfaction dans la crise qui secoue le

régime de Gbagbo car il prendrait ainsi sa revanche sur le putsch de

1999. Ce qui regroupe ces deux hommes c'est qu'à un moment donné

ils se sont tous réclamés de la pensée du

« vieux » mais l'ont peut- être vulgarisée

différemment.

A la lumière des mécontentements du

régime Bédié, Gueï s'infiltre et le régime de

Bédié tombe dans l'indifférence générale.

B- Robert Guei

Propulsé à la tête de l'Etat ivoirien, un

soir de Noël 1999, le Général Robert Gueï est

trouvé sans vie dans une rue d'Abidjan dans la journée du 19

septembre. Militaire de carrière, originaire de l'ouest, il est promu

chef major de l'armée en 1990. En 1995, il refuse de réprimer une

manifestation de l'opposition. Il est demis de son poste et nommé

d'abord ministre du service civique, ensuite celui de la jeunesse puis mis

à la retraite anticipée. Une villégiature où il

sera tiré par de jeunes mutins. Au début, le

Général est animé de bonnes intentions, il veut se battre

contre des « lois confectionnées sur mesure contre un seul homme

» et veut mettre fin à la «néfaste politique de

l'ivoirité ». Mais il finit par être dévoré par

sa propre ambition et celle de son entourage. Il crée une commission

consultative constitutionnelle et électorale qui ne tarde pas de

reprendre la thèse de l'ivoirité laquelle on ajoute la notion de

prévalence. Le texte est validé par le référendum

du 27 septembre 2000. Gueï tenta même de se faire investir par le

PDCI -RDR. Pour se prémunir de toute surprise, le PDCI et le RDR sont

écarté de la course électorale profitant ainsi à

Laurent Gbagbo.

Gueï pensant être élu, les urnes

décident autrement et c'est dans la confusion qu'il s'enfuit d'Abidjan

pour se réfugier dans la forêt de Guessoussou. Le

Général tournera le dos à Abidjan où finalement il

ne reviendra que pour mourir en civil.

Par II : Les Mouvements

Rebelles « Forces Nouvelles »

Il s'agit respectivement du Mouvement Patriotique de

Côte d'Ivoire (MPCI), premier mouvement, le Mouvement pour le Justice et

la Paix (MJP) et le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO).

A- Le Mouvement Patriotique

de Côte d'Ivoire

C'est le premier mouvement rebelle, il a été

l'origine de la mutinerie du 19 septembre. Il est constitué d'une

branche politique et d'une branche militaire.

La branche politique est

dirigée par un Secrétaire Général en la personne de

Guillaume Kigbafari Soro. Soro est né le 08 Mai 1972 à

Ferkessedougou dans le

Nord, il est Sénéfou. Guillaume Soro

est l'une des têtes pensantes du

mouvement. De 1995 à

1998, il a été le secrétaire général de

la Fédération des

Etudiants et Scolaires de Côte

d'Ivoire. Il appartient à la génération des

conjoncturés », la génération du chômage, de la

crise économique, de l'ajustement structurel et des budgets

compressés. Il s'est présenté aux élections

législatives de Décembre comme collister d'Henriette

Diabaté. A Accra comme à Marcoùssis et à Dakar, il

a joué un grand rôle. Il y a aussi Dacoury Tabley qui a

quitté le FPI en 1999. A côté des civils, il y a les

militaires comme Tuo Fozie est le premier mutin à prendre la parole. Ce

militaire de 38 ans est originaire d'odiené dans l'extrême

Nord-Ouest. Porte parole de la zone militaire, c'est avec lui u nom de la

rébellion que Cheikh Tidiane Gadio a signé l'accord de

«cessation des hostilités ». Michel Gueu quant à lui

est le premier officier à s'être montré publiquement. Son

destin est lié à celui de Robert Gueï car étant

originaires de l'extrême ouest. Il a été membre de la

délégation de Lomé et de Marcoussis.

B- Les autres mouvements

rebelles

Il s'agit du Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest et

Mouvement pour le Justice et la Paix.

Le MPIGO est apparu en novembre. Tout comme le MPCI, il

réclame le départ du Président Gbagbo, mais il

prétend aussi venger l'ex-président Robert Gueï,

assassiné au lendemain de la mutinerie du 19 septembre. Le sergent

Félix Doh est le chef du MPIGO. Son véritable nom est Ndri

Guessan. Il trouva la mort lors d'une attaque de mercenaires à la

frontière libérienne. Le numéro deux n'est autre que le

métis italo-ivoirien Roger Banchi, un dandy fortuné.

Le MJP est apparu au même temps que le MPIGO en

revendiquant la prise de Mam, la capitale de la région des «dix

huit montagnes ».Limité au grand ouest du pays, le MJP revendique

250 combattants dont 50 dozas, chasseurs traditionnels. Le MJP est

dirigé par le commandant Gaspard Deli. Ces deux mouvements sont

accusés d'abriter dans leurs rangs des mercenaires libériens.

Longtemps considérée comme un modèle de

stabilité en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est dans la

tournante. Le concept d'ivoirité lancée par Henri Konan

Bédié avait fini de diviser le pays en deux : ceux du sud

considérés comme citoyen de pure souche, et ceux du nord

réduits à une moindre citoyenneté.

Avec la mutinerie

de Septembre 2002 déclenchée par une partie de l'armée, le

fallacieux concept d'ivoirité est revenu sur Laurent Gbogbo. Mais de

telles tensions n'auraient peut être jamais vu le jour sans les

difficultés structurelles auxquelles le pays devait faire face lors du

passage à la transition démocratique.

Pour sortir de la crise

différentes médiations sont intervenue,

DEUXIÈME PARTIE :

LES TENTATIVES DE SORTIE DE CRISE

Depuis le 19 septembre 2002, «l'ancienne vitrine de

l'Afrique de francophone » est plongée dans la tourmente.

Circonscrite le pays, la crise se joue à l'échelle

régionale. C'est pourquoi différentes médiations se sont

opérées. Elles se sont faites au plan sous régional et

régional. D'abord individuelle avec la médiation

sénégalaise, puis celle de Bamako, elles e se sont poursuivies

dans le cadre de la CEDEAO avec la création du groupe de contact. Enfin

au plan régional avec l'adoption d'une résolution de l'organe de

gestion et de règlement des conflits de l'Union Africaine.

Après avoir annoncé une «nouvelle politique

africaine22(*) interdisant

tout intervention militaire, la France a renforcé sa présence

militaire en Côte d'ivoire avec l'opération Licorne23(*). Après une position

attentiste, un huis clos s'est tenu à Marcoussis en France avec la

participation de tous les protagonistes. De cette table ronde est né un

gouvernement de réconciliation. La formation de ce gouvernement s'est

heurtée à des blocages dont le principal est lié à

la distribution de portefeuilles de la défense et de l'intérieur

avant de connaître une nouvelle donne avec le Sommet d'accra. Cependant

la situation reste précaire

CHAP. I : LES

MÉDIATIONS INTERVENUES

Géant aux pieds d'argile, la Côte d'Ivoire comme

d'autres pays limitrophes tels que le Libéria, la sierra Léone et

la Guinée Bissau, est obligée pour sortir de la crise de s'en

remettre à ses voisins. En effet, des médiations individuelles,

puis régionales sont intervenues.

Mais face à ces échecs, une table ronde

internationale sur la crise s'est tenue à Marcoussis.

SECT I : LES

MÉDIATIONS RÉGIONALES

Il faut distinguer les médiations individuelles, des

médiations faites dans un cadre institutionnel.

Par I: Les médiations

individuelles

Il s'agit principalement de la médiation

sénégalaise par le biais de son ministre des affaires

étrangères et de celle qui s'est tenue à Bamako sous

l'auspice du Président malien Amadou Toumani Touré.

A- La médiation

sénégalaise

Ecarté du groupe de contact, le Président Wade

avait décidé personnellement de s'impliquer pour la

résolution du conflit. Le Président Abdoulaye Wade

Président d'alors en exercice de la CEDEAO avait

dépêché son ministre des affaires étrangères

sur place.

Après moult discussions avec les parties en conflits,

ce dernier accompagné du secrétaire exécutif de la CEDEAO

Mohamed Ibn Ghabas réussit à obtenir une cessation des

hostilités le 17 octobre 2002, là où le groupe de contact

sous la direction du Togo n'a pas réussi. Cette action s'est

justifiée selon la partie sénégalaise par la

présidence en exercice de l'organisation sous régionale et la

présence de quelque 700 milles compatriotes résidant en

Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Président Sénégalais

avant de s'impliquer directement a pris la peine de prendre possession du

rapport du groupe de contact.

Le cessez- le feu s'est avéré précaire

car la crise plonge ses racines dans une discrimination ethno régionale

profonde.

B- La réconciliation

de Bamako

Le 03 Décembre 2002, sous l'égide du

Président Malien Amadou Toumani Touré, s'est tenu à Bamako

un «oral de réconciliation » entre Laurent Gbagbo et Blaise

Compaoré. A la suite de cette intervention, un communiqué final

paraphé par les trois hommes a été adopté. De ce

communiqué final ressort différentes résolutions à

savoir la prise de mesures appropriées pour le renforcement de la

cessation des hostilités, notamment par l'accélération du

déploiement de la force de contrôle de la CEDEAO, exhorter les

parties à favoriser le retour de l'administration de l'Etat sur toute

l'étendue de la Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais,

engager une réflexion approfondie pour des réformes politiques et

institutionnelles.

De ce fait, Laurent Gbagbo se serait engagé à

assurer la sécurité des ressortissants étrangers et leurs

biens en Côte d'Ivoire et procéder à une ouverture

politique et Biaise Compaoré d'user de son influence pour ramener les

rebelles qui occupent la frange Nord de la Côte d'Ivoire à plus de

retenue.

Mais il revenait aussi à l'organisation

sous-régionale et régionale de trouver une sortie de crise.

Paragraphe II : Les

médiations institutionnelles

Elles se sont opérées dans le cadre de CEDEAO

avec la création du groupe de contact, mais aussi par le biais de

l'organe de gestion et de règlement des conflits de l'Union Africaine.

Mais ces tentatives sont restées timides.

A. La création du

groupe de contact

Le 29 Septembre, s'est tenu à Accra un sommet de la

communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest

convoqué par le président en exercice le Sénégalais

Abdoulaye Wade.

Un seul point était à l'ordre du jour : La

Côte d'Ivoire. Ce sommet a été rehaussé par la

présence du président en exercice de l'Union Africaine le

président Sud-Africain Thabo Mbeki et d'Amra Essy président

intérimaire de la commission de l'Union Africaine. A l'issue de ce

sommet, un groupe de contact a été mis en place.

Il est composé des présidents John Kuffor du

Ghana, Amadou Toumani Touré du Mali, Mamadou Tandja du Niger, Koumba

Yala de la Guinée Bissau et de Gnassimbé Eyadéa du Togo.

Le travail du groupe se fera en liaison avec le représentant

spécial de l'union Africaine en la personne de l'ancien président

de Sao-Tomé é Principé Miguel Travaodo.

Après l'adoption de la suggestion, une convocation

urgente de la commission Défense et Sécurité est

lancée pour l'entrée en jeu de 1'ECOMOG en cas d'échec de

la médiation. La France a assuré les chefs d'Etat de son soutien.

Les USA par le biais du département d'Etat s'implique dans la tentative

de mettre fin à la crise en évaluant les besoins de la CEDEAO et

l'apport militaire. Le 23 Octobre, Gnassimbé Eyadérna est

nommé président du groupe de contact.

Par ailleurs,

Convoqué en marge du sommet extraordinaire de l'Union Africaine à

Addis-Abeba le 3 Février 2003, l'organe central, mécanisme de

gestion et de règlement des conflits, s'est penché sur la crise

ivoirienne. Dans s on communiqué final, l'organe central s'est

félicité de la signature de l'accord et condamne les violations

des Droits de l'homme.

B- L'échec du sommet

de Lomé

C'est à la présidence de Lomé II le 30

Octobre 2002, que se sont ouverts les pourparlers entre la

délégation gouvernementale dirigée par Laurent Donan

Fologo et les mutins, sous les auspices du président Togolais

Gnassimbé Eyadéma.

La délégation gouvernementale pose comme

préalable aux négociations le désarmement des

insurgés. Les mutins par la voix de leur secrétaire

général Guillaume Soro, déclarait qu'il n'y aurait point

de désarmement pendant les négociations.

L'une des principales revendications des rebelles est

l'organisation des élections dans «les six mois à

venir». Dans un mémorandum rendu public, les rebelles

déclarent .que si la CEDEAO, la France, les Etats-Unis et l'Union

Européenne donnent la garantie ferme que des élections seront

organisées dans les six mois à venir avec la participation de

tous les candidats et de tous les ivoiriens, nous déposeront les

armes»24(*). D'une

mutinerie corporatiste, leur combat a été transformé en un

combat politique global. Les rebelles ont présenté un document de

14 pages mis sur internet. Ils revendiquent entre autres la fin de la

discrimination dans l'armée, l'amélioration de la vie des FANCI,

la création d'une commission d'enquête pour élucider la

mort de trois personnalités le Général Robert Gueï

tué le 19 Septembre, l'ancien ministre Balla Keita le 2 Août

à Ouagadougou et le ministre de l'intérieur Emile Boga Doudou

tué à son domicile le 19 Septembre à Abidjan.

De ce sommet seul le volet corporatiste des revendications de

la rébellion a été satisfait. Les autres plus politiques,

comme le départ de Gbagbo du pouvoir, la convocation de nouvelles

élections et une modification de la constitution n'ont trouvé de

solution, la délégation gouvernementale dirigée par

Laurent Donan Fologo refusant de les prendre en considération.

Après les blocages des médiations individuelles

et régionales, la France par le biais de son ministre des affaires

étrangères après la signature d'un cessez-le-feu le 3 et 4

Janvier, convoque la tenue d'une table ronde à Paris le 15 Janvier.

SECTION II : LES

MÉDIATIONS INTERNATIONALES

Après avoir renoncé à sa politique de

non-intervention (depuis le fiasco politico-militaire au Rwanda en 1994), la

France a envoyé 2500 soldats par le biais de l'opération

Licorne», pour sécuriser ses 25 000 ressortissants mais aussi

l'intérêt de ses entreprises. Elle propose maintenant une solution

politique en réunissant les différents protagonistes à

Paris afin de faire renaître l'espoir d'un retour de la paix dans le

pays.

Paragraphe I : La table ronde

de Linas-Marcoussis

Du 15 au 24 Janvier 2003, s'est tenue à Marcousssis une

table ronde sur la côte d'Ivoire, dont les résultats ont

été avalisés par la conférence des chefs d'Etats

réunis à Kieber le 25 et 26 Janvier 2003.

De cette table est né un processus de normalisation et

de réconciliation visant une réforme juridique.

A. La naissance d'un

processus de normalisation et de réconciliation

Après dix jours de conclave à

Linas-Marcoussis, les acteurs de la crise ivoirienne ont tous

apposé leur signature au bas d'un accord. Cette table ronde regroupait

les différentes sensibilités de la crise. Le MPCI est

représenté par Louis Dacoury-Tabley, Guillaume Soro, le FPI par

Oulaye Hubert, Pascal Affi Nguessan, le PIT par Francis Wodie, le RDR par

Alassane Ouattara et Henriette Diabaté, le MFA par Innocent Koberra

Anaky, le MPIGO par Félix Doh, le MJP par Gaspard Deli, le PCI par

Alassane S. Ndiaye, l'UAPCI par Paul Akotoyao, Théodore Mel Eg pour

1'UDCY, Alphonse Djédjé Mady et Henri K. Bédié pour

le PDCI.

Il y avait la présence des personnalités

qualifiées telles que Kéba Mbaye, Seydou Diarra, Mohamed Ibn

Chabbas et Cheikh T. Gadio de la CEDEAO, Miguel Travaodo, Ahmed Ouid Abdallah

de l'ONU. Les travaux étaient dirigés par Pierre Mazeaud.

Au terme de ces travaux, un accord de trois pages ainsi qu'un

programme de gouvernement de 10 pages ont été soumis au conseil

de sécurité des Nations Unies. L'accord réaffirme la

nécessité de préserver l'intégrité de la

Côte d'Ivoire, de respecter les institutions et de restaurer

l'autorité de l'Etat, l'accession au pouvoir par les urnes de

façon démocratique. Le chef de l'Etat restera en place jusqu'en

Octobre 2005, devant partager le pouvoir avec un Premier ministre de

consensus. Le gouvernement doit être composé de

représentants de chacune des délégations ivoiriennes ayant

participé à la table ronde avec attribution équitable des

ministères. Parmi les priorités du gouvernement, il y a la

restructuration des forces de défense et de sécurité,

l'amnistie de tous les militaires détenus, s'assurer aussi qu'aucun

mercenaire ne séjourne sur le territoire national.

Un comité international basé Abidjan est

chargé de veiller à l'application de cet accord, est

composé des représentants de l'Union Européenne, de la

commission de l'Union Africaine, du secrétariat exécutif de la

CEDEAO, de l'ONU, de l'organisation internationale de la francophonie, de la

Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, du G8 regroupant

les pays les plus riches.

L'accord issu de cette table ronde a

été avalisé par la conférence des chefs d'Etat

à Kieber.

C'est ainsi qu'est nommé un Premier ministre de

consensus en la personne de Seydou Elimane Diarra, un musulman né le 23

Novembre 1933 à Katiola. Les ministères de la défense et

de l'intérieur ont été attribués au MPCI, annonce

faite publiquement par Guillaume Soro.

Ont pris part à cette conférence le

sénégalais Abdoulaye Wade, l'Ivoirien

Laurent Gbagbo, le

Sud-africain Thabo Mbeki, président en exercice de l'Union

Africaine, le Français Jacques Chirac, le secrétaire

général de l'ONU Koffi

Anan.

Ces travaux ont été sanctionnés par la

résolution 1464 des Nations-Unies le 4 Février qui condamne les

violations des droits de l'homme, et appelle d'autre part les forces politiques

ivoiriennes à travailler avec le président et le premier ministre

à la mise en place d'un gouvernement stable.

Durant les discussions de Marcoussis, les différents

aspects du contentieux politique qui ont débouché le 19 Septembre

à une insurrection militaire, puis à une partition de Côte

d'Ivoire ont été longuement débattus.

Sur le plan militaire, il a été

déployé une force d'interposition sous l'égide du

général Fali, dénommée ECOFORCE, financée

par la France et les Etats -Unis.

B- Un accord de

réformes juridiques

La Côte d'ivoire va au devant d'un toilettage en

profondeur avec les accords de Linas-Marcoussis. Nationalité,

identité, statut des étrangers, code électoral, conditions

d'éligibilité à la république, régime du

foncier rural, droits et libertés de la personne, n'ont

été passés sous silence.

Le premier point du lifting institutionnel touche la

citoyenneté. La question de savoir qui est ivoirien et qui ne l'est pas

a été tranchée par le biais du dosage entre le jus-soli et

le jus-sanguini contenu dans la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant

code la nationalité, modifié par la loi 72-852 du 21

Décembre 1972. Qualifié de «texte libéral et bien

rédigé» par les différentes parties, la loi de 1961

va être largement retouchée en ajoutant par exemple à

l'article 12 que» l'étranger qui épouse une femme ivoirienne

acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la

célébration du mariage». Quant à la naturalisation,

elle doit faire l'objet dans les six mois, d'un projet de loi du gouvernement

de transition.

L'identification des personnes, autre clef de

dénonciation d'abus, dont l'option prise par le pouvoir d'identifier les

personnes à partir de leur village d'origine avait arbitrairement

laissé sur touche des milliers de personnes du fait de leur nom à

consonance musulmane. Sur cette question, le processus d'identification en

cours doit être arrêté en attendant la prise des

décrets d'application de la loi du 3 janvier 2002 relative à

l'identification des personnes et au séjour des, étrangers, et la

création d'une commission nationale d'identification dirigée par

un magistrat et composée de représentants de partis politiques

chargés de superviser l'office national d'identification.

Concernant les étrangers, l'accord recommande la

suppression immédiate de la carte de séjour pour les

ressortissants des pays membres de la CEDEAO et la cessation de toutes les

formes d'atteintes aux biens des étrangers. Concernant le foncier rural,

la loi 98-750 du 23 Décembre 1998 va être modifiée. Elle

était à l'origine de l'expropriation de 20 000 petits exploitants

installés à Tabou au sud ouest en 1999. Le litigieux article 26

va être expurgé de sa disposition qui réserve la

propriété aux seuls ivoiriens et exige des héritiers dans

un délai de 3 ans, qu'ils cèdent leur domine aux nationaux ou

qu'ils rétrocèdent à l'Etat.

Mais le conflit ivoirien

persistera tant que le désaccord autour des conditions

d'accession

à la magistrature suprême ne sera pas levé. Là,

entre en jeu le fameux article 35 en vertu duquel le leader du RDR