|

UNIVERSITE DE ROUEN

UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT DE

GEOGRAPHIE

LABORATOIRE L. E. D. R. A

MEMOIRE DE MAÎTRISE

Thème :

CRISE AGRICOLE DANS UNE VALLEE DE CASAMANCE : LE

BASSIN DE GOUDOMP (SENEGAL)

Présenté par : Sous la direction de

:

Insa MANGA Michel LESOURD

Professeur

Année Universitaire 2002- 2003

DEDICACES

A la mémoire de mon

père

Puisse son âme reposer en

paix.

A ma mère, inlassable

éducatrice,

Femme qui a consenti à bien des

sacrifices

Sans se plaindre et m'a donné sans

réserve tout ce qu'elle a.

SOMMAIRE

SIGLES ET ACRONYMES

Avant-propos Introduction générale

Problématique Méthodologie

PREMIÈRE PARTIE : COMPLEXITÉ DU

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE BASSIN DE GOUDOMP

Chapitre I : Une vallée riche en

potentialités agropédologiques

Chapitre II : Contraintes du climat et

problématique de la maîtrise de l'eau

Chapitre III : Environnement démographique,

sociologique et socioéconomique

DEUXIÈME PARTIE : MAÎTRISE DE L'EAU ET

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : HISTORIQUE D'UNE ACTION ANCIENNE ET A

RÉSULTATS MITIGÉS

Chapitre I : La MAC : «un projet

d'assistance»

Chapitre II : Le PROGES ou l'histoire d'une intervention

inachevée

Chapitre III : Les facteurs explicatifs des contre-

performances post- opération de développement

TROISIÈME PARTIE : CRISE, STRATÉGIES

PAYSANNES ET NOUVELLES ORIENTATIONS AGRICOLES

Chapitre I : Analyse du contexte de la crise

Chapitre II : Pour une nouvelle approche du

développement local

Conclusion Générale

BIBLIOGRAPHIE ANNEXES

Table des matières

SIGLES ET ACRONYMES

AJAC : Association des Jeunes Agriculteurs de la

Casamance

BRGM : Bureau de Recherche Géologique et

Minière

CAR : Centre d'Animation Rurale

CERP : Centre d'Expansion Rurale Polyvalent

CFA : Commission Financière

Africaine (monnaie des anciennes colonies françaises de

l'Afrique de l'ouest)

CIVGE : Conseil Inter Villageois de Gestion de

l'Eau

CNCAS : Caisse Nationale de Crédit

Agricole du Sénégal

CNCR : Conseil National de Concertation et de

Coopération des Ruraux

CRA : Centre de Recherche Agricole

CVGE : Conseil Villageois de Gestion de l'Eau

DAT : Direction de l'Aménagement du Territoire

DEH : Direction des Études Hydrologiques

DPS : Division de la Prévision et de la

Statistique

EDS : Enquêtes Démographie et

Santé

ENDA : Environnement et Développement au

Tiers- Monde

FADECBA : Fédération des

Associations de Développement Communautaire du

Balantacounda

GIE : Groupement d'Intérêt

Economique

IGN : Institut Géographique National

IRD : Institut de Recherche pour le

Développement

ISRA : Institut Sénégalais de

Recherche Agricole

MAC : Mission Agricole Chinoise

NPA : Nouvelle Politique Agricole

ONCAD : Office National de Coopération et

d'Assistance au Développement

ONG : Organisation Non Gouvernemental

ORSTOM : Office de Recherche Scientifique et

Technique d'Outre- Mer

PAS : Plan d'Ajustement Structurel

PASA : Plan d'Ajustement du Secteur Agricole

PIDAC : Programme Intégré de

Développement Agricole de la Casamance

PNAE : Plan National d'Action pour

l'Environnement PRIMOCA : Projet Rural Intégré

de la Moyenne Casamance PRS : Projet Rizicole Rural de

Sédhiou

PROGES : Projet de Gestion des Eaux du Sud

RGPH : Recensement Général de la

Population et de l'Habitat

SATEC : Société d'Aide Technique

et de Coopération

SOMIVAC : Société de Mise en

Valeur Agricole de la Casamance

SONACOS : Société Nationale de

Commercialisation des Oléagineux du Sénégal

UCAD : Université Cheikh Anta DIOP

UICN : Union Mondiale pour la Nature

USAID : Agence Américaine pour le

Développement International

AVANT - PROPOS

Depuis plusieurs décennies, de nombreuses

recherches ont mis en évidence la situation

socio-économique précaire du monde rural

sénégalais. La réduction de la pauvreté,

notamment en milieu rural par la relance du secteur agricole, est devenue

l'objectif prioritaire

de la politique de l'État.

L'une des manifestations majeures de la crise multiforme et

généralisée qui frappe actuellement le bassin de

Goudomp réside dans l'effondrement de son agriculture et,

subséquemment, son incapacité à s'auto suffire sur le plan

alimentaire. Or, au regard des enjeux actuellement en cause, notamment ceux

relatifs à la sécurité alimentaire et à la survie

économique de la région, il urge de revisiter

l'approche stratégique du type de développement mis en

oeuvre jusqu'à nos jours.

Dans cette perspective, l'agriculture, en l'état

actuel des structures et compte tenu des immenses potentialités

existantes, constitue assurément le secteur capable, s'il est

judicieusement valorisé, de tracter l'ensemble de

l'activité économique dans le cadre d'un développement

véritable, irréversible et équilibré du bassin.

Ce travail qui marque nos débuts dans la recherche est une

contribution à l'étude de

la géographie du développement. Il nous

paraît intéressant dans le contexte de la crise agricole

et dans le cadre de la recherche de solutions appropriées, de

formuler des problématiques et de proposer des stratégies pour

une meilleure mise en valeur des bas- fonds devenus aujourd'hui très

convoités par les paysans.

Notre objectif est de faire le point des informations

disponibles, détecter les mutations dans les domaines physiques,

humaines, sociologiques, culturales, technologiques..., mais surtout

d'apporter des éléments de réponse à quelques

questions clés que se posent aujourd'hui tant les pouvoirs publics

que les populations locales. Ce sont ces questions qui prendront la forme

d'hypothèses de travail qui ont guidé le choix de nos

informations et de nos enquêtes.

Ce présent mémoire est l'illustration de

l'intérêt particulier que nous portons à la question

du développement dans le monde rural en général et dans le

bassin de Goudomp

en particulier.

Cette étude ne s'est pas faite sans difficultés qui

s'expliquent notamment par la modicité des moyens mis à notre

disposition.

Au terme de ce travail, nous tenons à adresser nos

remerciements d'abord aux membres du jury qui nous font l'honneur de le juger.

Mention spéciale à M. LESOURD qui a

la lourde responsabilité d'encadrer ce mémoire et

qui en dépit de son emploi du temps chargé, l'a fait avec

conscience, rigueur et efficacité. Nous tenons à lui remercier

pour sa disponibilité permanente et ses critiques constructives si

nécessaires à la finalisation du

texte.

Nos remerciements iront ensuite a l'endroit de tous les

professeurs du département de Géographie de l'université

Cheikh Anta DIOP de Dakar qui ont initié et guidé nos premiers

pas dans la recherche ainsi qu'a tous les enseignants du

département de Géographie de l'Université de Rouen qui

ont assuré la continuité de leurs collègues de Dakar.

Que soient vivement remerciées toutes les personnes

qui nous ont aidés dans l'avancement du travail. Nous pensons

notamment a :

V M .Vaque NDIAYE, coordinateur de l'I.S.R.A

Djibélor

V M. Abdoulaye BADJI responsable du Centre de documentation

de l'I.S.R.A. Djibélor.

V M. Pierre TENDENG, ancien Directeur du PROGES

V M. Edouard SADIO, Directeur en retraite de l'école

Publique de Birkama et

Président du CIVGE

V M. MANSALY, Directeur de l'école publique de Goudomp

III.

V M. Augustin DIEME a L'IRD de Dakar

V M. Dominique BADIANE (Paix a son âme) et M. Djibril

DIEDHIOU a Goudomp.

V M. SEYDI Adjoint au Maire de Goudomp

V M. MANE Bacary, notable a Bacoundi

V M. AIDARA Chérif Daha, Doctorant a

l'Université de Rouen

Pour leur soutien moral permanent et pour leur esprit de

solidarité nous disons merci a :

M. BASSENE Antoine, M. BASSENE Arfang, Mlle BADJI Laure,

M. CAMARA Mamadou Lamine, M. CISSE Boubacar, Mlle Chantal SOBRINO TAFUNELL, M.

DIOP Mouhammadou El Amine, DIOP Moussa, M. GOMIS Michel, M. MANGA

Abdel Latif, M. MANGA Daouda, MANGA Christian Thierry, MBAYE Moussa, MBAYE

Ousmane, NDIAYE Mame Yacine, SADIO Yankhoba, M. SY Atoumane, M. TENDENG

Djitendeng et famille.

Nos pensées vont tout naturellement a nos frères

et soeurs dont le soutien dans tous les domaines durant ces longues

années ne saurait être évalué.

Enfin que tous ceux qui ont, de prés ou de loin,

contribué a la réalisation de ce

mémoire trouvent ici l'expression de notre profonde

gratitude.

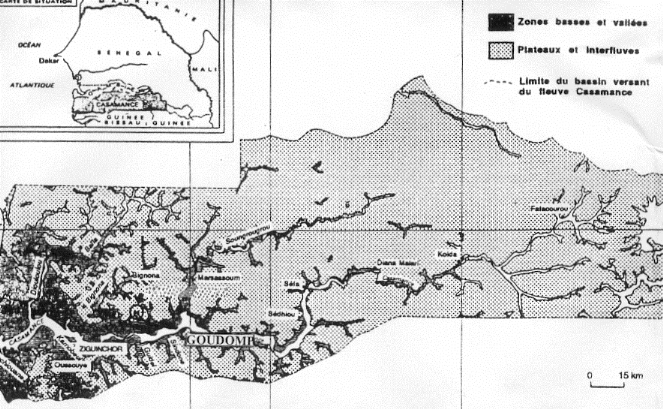

Carte 1 : Localisation du bassin de

Goudomp en Casamance (Sénégal). Source :

MONTOROI, J. P. 1996

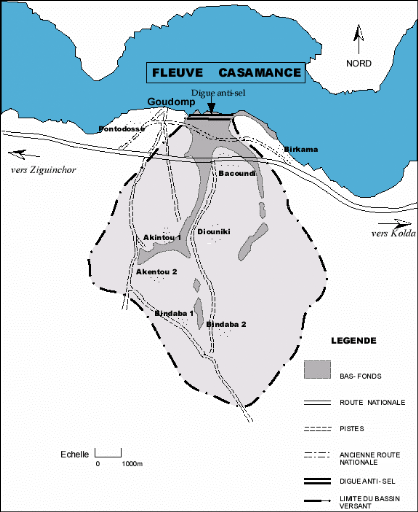

Carte 2 : Vue d'ensemble du bassin de

Goudomp. Source : MANGA I., 2003

INTRODUCTION GENERALE

La sécheresse persistante qui sévit depuis

1968 dans les pays du Sahel a eu pour conséquence outre le

déficit hydro pluviométrique et ses répercussions sur

l'agriculture et l'économie, la prise de conscience de la

nécessité de maîtriser et de gérer au mieux

les ressources en eaux existantes. Il en est résulté en

Casamance l'élaboration de multiples programmes de mise en valeur

agricole initiés par différents acteurs du

développement (USAID, PRIMOCA, SOMIVAC, PIDAC, DERBAC, ORSTOM, ISRA,

ENDA ...) avec des résultats plus ou moins mitigés.

La question de la maîtrise de l'eau reste de nos jours

pendante dans le bassin de Goudomp et les mesures prises par les

pouvoirs publics n'ont pas encore apporté des réponses aux

attentes de la population paysanne. C'est dans ce cadre que

s'inscrit ce

travail.

Le bassin de Goudomp, d'une superficie de 55 km2, se

situe a une cinquantaine de kilomètres a l'est de Ziguinchor sur la

rive gauche de fleuve Casamance dont il constitue

un sous bassin. Il s'étend entre 12° 27' et 12°

35' de latitude nord et entre 15°50' et 15° 55'

de longitude ouest. Il est essentiellement situé

dans l'arrondissement de Diattacounda, département administrative de

Sédhiou. (Carte 1)

Le bassin se présente en deux embranchements (le marigot

de Goudomp et celui

de Birkama) qui se rejoignent en aval dans une zone de

convergence renfermant en son sein un îlot de savane arborée

avant de se jeter dans le fleuve Casamance. A l'exutoire dans la partie

septentrionale du bassin, est aménagé un barrage anti-sel par le

PROGES a

la demande de la population locale. (Carte

2)

Il est peuplé d'une dizaine de villages a majorité

Balantes, Mandingues, Mandjaques

ou Mancagnes situés dans sa proximité. Ce

sont d'amont en aval : Bindaba 1, Bindaba 2, Akintou Mancagne I et II,

Diouniki, Bacoundi, Birkama et Goudomp. Il convient de noter que Goudomp et

Birkama détiennent la quasi-totalité des terres des bas- fonds

sous forme de tenure marquée par la prévalence du droit

coutumier sur celui relatif au Domaine National.

L'activité économique est essentiellement

polarisée par l'agriculture (riz, arachide, mil, fruits...) et la

pèche. Le contexte physique (climat et ressources disponibles) offre

des opportunités énormes. En effet, les bas- fonds de

Goudomp et de Birkama - avec des avantages liés a leur

situation topographique basse, la fertilité des sols, la

pluviométrie relativement importante et régulière, la

présence d'une vielle tradition rizicole au niveau des

populations- ont toujours été des zones naturellement favorables

a la riziculture.

A l'image du reste du pays, le bassin de Goudomp reste

caractérisé par un climat marqué par une alternance de

saisons sèche et humide, des températures élevées

et une chaleur persistante presque toute l'année. Le sol est

très sableux en profondeur et en surface, billonné sur la

plus grande surface du bassin. La végétation est

constituée de forêt

claire a la savane arborée.

Le bassin vit une double crise entretenue par des facteurs

aggravants: une crise de la production (déficit vivrier chronique,

allongement de la soudure) et une crise du modèle de

vie (lié aux comportements et a

l'interprétation des héritages socioculturels) Elles se

maintiennent et s'approfondissent davantage a cause de la pratique de

l'usure et de la déconnexion géographique ; l'enclavement

perturbe tous les systèmes de régulation de la crise et

participe a alourdir «l'impôt de l'éloignement» .

Toutes les denrées de grande consommation sont plus chères

dans la région. Les déplacements sont hypothétiques

a cause d'un système de transport globalement défectueux

(pistes, véhicules de transport, etc.)

PROBLEMATIQUE

Plusieurs raisons fondent notre choix pour le bassin de

Goudomp et pour le thème dont il est le support : Crise

agricole dans une vallée de la Casamance : le bassin de

Goudomp. Il s'agit d'une région en crise dont les

problèmes de développement sont nombreux. Les handicaps sont

de nature diverse : certains ont trait a l'écosystème ( climat

aléatoire, sols pauvres, apparition de sel en aval du bassin...)

tandis que d'autres sont directement socioéconomiques( poids

démographique, taille relative faible des exploitations,

faible niveau de vie de la population, manque de crédit,

système de production...)

La dégradation des conditions climatiques

observée a partir du début des années

1970 dans toute la zone soudano-sahélienne avec

une diminution de la pluviométrie, la faiblesse des crues des cours

d'eau et la forte remontée des biseaux salés a l'intérieur

des vallées a eu comme conséquence majeure la sursalure et

l'acidification des sols alluviaux. Les effets néfastes de cette

péjoration du climat sur les conditions de vie des populations, sur la

répartition des ressources en eau du milieu et globalement sur

l'économie locale, inquiètent les pouvoirs publics qui ont

entrepris des mesures visant a enrayer les processus

de dégradation et a favoriser l'intensification et la

sécurisation de la production agricole dans

les bas- fonds. En effet, zone de concentration des

écoulements de surface, les bas- fonds ont vite attiré

l'attention des acteurs de développement dans le cadre de leurs

recherches de solutions a la crise post- sécheresse du monde

rural. Il a été question d'orientations permettant une

bonne maîtrise et une gestion rationnelle des ressources

en eaux disponibles.

La valorisation des potentialités en eaux et en terres

de Goudomp était a l'ordre du jour dès 1968 et les

premières actions menées par la M.A.C (Mission Agricole Chinoise)

ont porté sur la riziculture inondée. L'objectif visé a

travers ce projet était l'augmentation de la productivité par la

maîtrise de l'eau (petite irrigation, aménagement de diguettes

anti-sel...) ; par l'introduction de nouvelles techniques culturales

(motoculture, culture attelée) et de variétés

améliorées. Mais l'espoir tant suscité par ce

projet n'a été que temporaire. Si

l'objectif de l'amélioration du rendement a

été atteint, il ne s'est pas inscrit dans la

continuité.

Les multiples contre- performances constatées

après leur départ s'expliquent- elles par

l'inadéquation et /ou l'obsolescence technique des infrastructures

et équipements découlant des déficiences dans le

système de gestion des aménagements ? En d'autres termes,

la crise que traversent les paysans du bassin de Goudomp est- elle

liée a leur incapacité a gérer l'héritage de ce

projet?

En 1994, fut mise en oeuvre, sous la houlette des ONG et des

projets tels que le PIDAC et le PROGES, une politique d'aménagement

des bas-fonds rizicoles de Casamance axée notamment sur la

construction de petits ouvrages a coût relativement modique dont celui de

Goudomp. L'objectif est d'empêcher les intrusions des biseaux

salés et de permettre la récupération progressive des

terres. Cette politique a vu l'adhésion totale des villageois qui

participent physiquement et financièrement aux travaux.

En dépit de ces diverses interventions,

aujourd'hui ce bassin, aux potentialités économiques

considérables, a vu la quasi - totalité de ses activités

ralenties, voire arrêtées. Les moyens de tous ordres ont

été réduits, une partie des populations se trouve

déplacée,

les terres continuent a se saliniser et les villages,

jadis prospères, se paupérisent. Cette situation

inquiète plus d'un et suscite beaucoup d'interrogations : faut-

il persister sur la monoculture pluviale du riz alors qu'il y a des

possibilités de diversification en optant pour les cultures de contre-

saison ? Les contraintes physiques ou naturelles constituent- elles le seul

handicap au développement du bassin ? Les difficultés pour le

monde rural de supporter les variations climatiques ne

révèlent- elles pas la fragilité permanente du

système de production ? Pourquoi les hommes ne s'impliquent-

ils pas dans les cultures des bas- fonds ? Sous quelle forme

exploiter les terres récupérées : agriculture

familiale ou villageoise ? L'essor d'une agriculture familiale peut -

elle entraîner dans l'avenir la réalisation des ambitions

de l'autosuffisance alimentaire ? Ces questions n'ont rien

d'exceptionnelle, mais ici elles se posent toutes en même temps et avec

la même acuité. Le problème est donc posé de

savoir s'il est possible de proposer des alternatives aux pratiques

paysannes actuelles, tant en ce qui concerne le choix des

spéculations que les techniques agricoles et l'organisation sociale de

la production.

Par ailleurs, il sera d'une utilité

certaine de savoir comment les populations paysannes

réagissent face aux contraintes qui ont pour nom :

démographie galopante avec comme corollaire la pression sur les

terres ; faible niveau d'investissement, régime foncier qui ne prend

pas en compte la femme principale actrice dans le bas-fond.

La crise agricole dans le bassin de Goudomp est aussi une crise

agraire provoquée par l'insécurité. En effet, la

radicalisation de la crise casamançaise a causé un grand

nombre

de victimes civiles, d'importants mouvements des populations, le

départ précipité de projets

de développement, la chute brutale de la

production et de l'économie locale ainsi que la

désintégration du tissu social. Un phénomène

d'abandon de la terre par les paysans et de marginalisation des migrants

dans les gros bourgs a l'image de Goudomp en sont la

conséquence. Cette concentration des populations

déplacées dans des zones dites

sécurisées provoque le

déséquilibre du binôme population/ressources et

entraîne la détérioration rapide des structures

agraires par le morcellement des exploitations et la diminution du nombre

des unités viables.

Les pouvoirs publics et les collectivités locales ont

dès lors un défi majeur a relever

en ce qui concerne le développement du bassin de

Goudomp. L'accent doit être mis sur le volet «recherche» car

une stratégie d'intervention efficace implique

nécessairement une bonne analyse permettant de connaître les

populations, les ressources du terroir, les systèmes de

fonctionnement de la société et les contraintes

auxquelles elles sont confrontées.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre

étude dont le modeste objectif est de dégager sur la

base de données physiques et sociologiques, les

problèmes de développement de ce bassin a travers une mise en

évidence des potentialités et contraintes

du milieu, un diagnostic du système de production et

des structures sociales et une analyse critique de l'action des

différents projets. La place des facteurs physiques ne sera pas

minimisée, mais on cherchera a voir comment ceux- ci se conjuguent avec

un ensemble de facteurs économiques et socioculturels pour

expliquer la fragilisation des systèmes de production ayant aboutit

a une crise généralisée dans le bassin. Une telle

étude, qui n'a pas encore de nos jours été faite,

nous permettra certainement de comprendre pourquoi le bassin de Goudomp,

avec toutes ses potentialités n'arrive pas a assurer la couverture de

ses besoins alimentaires. Notre problématique géographique

ne saurait avoir un sens si nous n'apportions de réponses claires

aux différentes interrogations et proposer une issue palliative. C'est

fort de cela que nous tenterons de présenter, ou mieux de recommander un

ensemble de stratégies qui permettront a l'avenir un

développement agricole «réaliste» du

bassin.

Ce présent mémoire se veut une contribution a

la prise de décision des acteurs du développement. Puisse t-

il permettre d'attirer l'attention des pouvoirs publics, les

collectivités locales, les acteurs privés et partenaires au

développement sur les enjeux de la mise en valeur des bas fonds du

bassin de Goudomp qui exigent des mesures spécifiques

eu égard au niveau de vie précaire de la

population et des souffrances qu'elles endurent. On peut souhaiter

également que cette étude de cas présente un

intérêt pour toute personne qui, dans le cadre de programmes

et de projets, s'interroge sur la façon d'associer les paysans,

les moyens de valoriser leurs expériences et de répondre a leurs

priorités dans les processus de planifications du

développement.

Ce mémoire est divisé en trois parties.

La première étudie la complexité du

développement agricole dans le bassin de Goudomp. Le premier chapitre

de cette partie décrit les potentialités

agropédologiques. A ce titre, il met l'accent sur les atouts du milieu

physique a travers une étude systématique du relief, des bas-

fonds et des disponibilités en eau du sous-sol. Le second

chapitre étudie le climat

comme contrainte et met en évidence le contexte

déficitaire actuel par l'analyse statistique

des données pluviométriques. Dans le

troisième chapitre, il est question d'environnement

démographique, sociologique et socioéconomique. Il

étudie la population (structure, dynamique et

caractéristiques socioéconomiques) dans un premier temps et

insiste sur l'explosion démographique et ses corollaires. Afin de

proposer des solutions adaptées aux problèmes de

développement de la zone, ce chapitre s'intéresse dans un second

temps a une analyse des systèmes de productions existants. Cette

étude aura précisément pour objectifs : d'identifier

les techniques culturales ainsi que les systèmes de cultures

mis en oeuvre dans la vallée ; de repérer et de

hiérarchiser leurs principaux goulets d'étranglements

et d'apprécier ainsi les marges de progrès les plus

accessibles ; de comprendre la logique

de fonctionnement du système tant du point de vue des

contraintes agronomiques que de la finalité socioéconomique.

La deuxième partie :«Maîtrise de l'eau

et développement agricole» est une analyse critique des

projets de développement agricole intervenus dans la vallée. Elle

oppose l'action des projets MAC et PROGES dans la conception des ouvrages, leur

gestion, les moyens et

les résultats obtenus et dresse un bilan global. Le

dernier chapitre de cette partie présente les raisons qui expliquent

l'échec dans le transfert des technologies.

La troisième partie :«Crise, stratégies

paysannes et perspectives» dresse la situation qui prévaut

actuellement dans le bassin. Le premier chapitre analyse le contexte actuel de

la crise dans le bassin. A ce propos, il souligne les manifestations lisibles

de la crise a savoir le recul des cultures traditionnelles, la

paupérisation des ménages et l'émergence d'un secteur

nouveau : l'arboriculture fruitière ; sans perdre de vue les causes ou

facteurs aggravants et

les stratégies paysannes mises en oeuvre pour faire

face aux mutations qu'entraîne la crise. Cette partie se termine

par un chapitre intitulé «Pour une nouvelle approche

du développement local». Ce chapitre tire les leçons

retenues de l'expérience des différentes tentatives de mise

en valeur. Il se fonde sur un ensemble de recommandations de stratégies

pour entrevoir a l'avenir un développement local durable. Il a pour

ambition non seulement

de concevoir des voies et moyens pouvant permettre aux

producteurs d'atteindre leurs objectifs économiques a savoir

l'autosuffisance alimentaire, la minimisation des risques, la maximisation

des revenus par unité de surface ou a l'heure de travail et la

rentabilisation du capital- argent investi, mais aussi de fournir a l'ensemble

des acteurs un canevas pour une mise en valeur optimale du bassin.

METHODOLOGIE

La méthodologie mis en oeuvre pour mener a bien cette

étude peut se résumer en deux points : la collecte des

données et leur traitement.

A. Collecte des données

Pour réaliser une étude judicieuse du

bassin et de ses bas fonds, le recueil d'un certain nombre de

données a été nécessaire. Cela nous a permis de

cerner les contours de notre espace d'étude, tout en dégageant la

structure des caractéristiques des milieux physique et humain.

Les deux principales techniques utilisées pour la

collecte de l'information ont été: la recherche documentaire

et le travail de terrain.

A1 Recherche documentaire

La documentation s'est déroulée tout au long de

l'étude a travers les différentes sources de documentation de

l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Bibliothèque du

Département de Géographie, BRGM, Bibliothèque

Centrale), de l'Université de Rouen (Bibliothèque de la

Faculté des Lettres et Sciences Humaines,

Bibliothèque Universitaire) et au niveau d'organismes

d'études et de recherche du Sénégal (IRD, UICN,

DPS, ISRA, IGN, DAT, DEH) Nous avons aussi visité les archives de

la défunte SOMIVAC, du PROGES et celles

de la SONACOS de Ziguinchor pour avoir les données

sur la production arachidière du

bassin.

Il s'agit d'une analyse globale de la zone a partir du

dépouillement de divers documents préexistants

réalisés par des étudiants ou chercheurs ou produits dans

le cadre

de l'exécution des projets SOMIVAC, MAC, PROGES

(rapports d'activités, études du milieu, documents

thématiques, rapports d'évaluation et de programmation) ou

dans le cadre du plan d'aménagement du territoire (cartes des sols,

recensement de la population...)

A2. Le travail de terrain

Il s'est déroulé dans l'ensemble du bassin et a

consisté en des visites et

observations, des

enquêtes et des entretiens

avec les personnes- ressources. Les objectif assignés

étaient entre autres de :

- déterminer les caractéristiques

socio-économiques et agro techniques du bassin ;

- sonder les progrès accomplis dans le domaine d'une

meilleure gestion de l'eau et de l'adoption de pratiques pour une agriculture

durable ;

- identifier les problèmes agricoles et de gestion des

eaux ;

- quantifier la population vivant dans le bassin ;

- cerner l'organisation sociale de la production ;

- identifier les systèmes de production ;

- établir les calendriers culturaux ;

- estimer les productions agricoles ;

- diagnostiquer et de hiérarchiser les principales

contraintes de production.

Les enquêtes ont eu pour base un échantillon de 150

ménages répartis dans les villages de

Goudomp (100) et Birkama (50) L'explication est simple.

D'abord, les autres villages du

bassin a l'exception de Bacoundi ont été, pour

des raisons de sécurité, désertés de leurs

populations qui se sont installées en majorité a Goudomp ou

Birkama. Ensuite, la commune

de Goudomp compte a elle seule plus des 2/3 de la population du

bassin.

Les difficultés d'ordre matériel et financier

ajoutées aux contraintes de temps, nous ont poussé a adopter le

sondage ponctuel a passage unique. Chaque ménage est

enquêté une seule fois. A ce propos, est

considéré comme ménage tout couple marié ou

adulte (marié ou célibataire) indépendant tant du point de

vue revenus que logement . Tout individu hébergé gratuitement

et/ ou assisté financièrement est en revanche

compté comme dépendant du ménage

d'accueil1.

La méthode d'échantillonnage probabiliste ou

aléatoire a l'avantage de donner a tous

les individus la même chance de faire partie de

l'échantillon. Aussi avons- nous opté pour cette technique

où le hasard va jouer dans la désignation des ménages a

enquêter.

Auprès des ménages enquêtés,

des informations relatives a la structure, la composition et le

revenu des ménages ; mais aussi aux exploitations ont

été recueillies. Ainsi, pour ce qui est de la population

présente sur l'exploitation, on distingua les personnes

a charge de la population active en précisant

notamment leur âge, leur sexe et leur qualification

professionnelle.

La question sur le foncier met l'accent sur le statut :

propriété, location ou emprunt. Quant a l'analyse fine du

système de production, on s'intéresse aux cultures

pratiquées, aux modes de labour et instruments arables, au rendement par

rizière et a la pratique de gestion des ressources naturelles. De ce

fait, on vérifia la logique socioéconomique et mis en

évidence les principales contraintes auxquelles sont confrontées

les paysans.

Dans l'ensemble, 97% des chefs de ménage sont des

hommes, mais on a rencontré des femmes (veuves ou divorcées)

qui ont ce statut. Les ménages sont de grande taille. Un

ménage compte en moyenne 8 a 9 personnes.

Les principales difficultés auxquelles nous nous sommes

confrontés sont diverses. Sur les questions relatives a la production

agricole ou au revenu mensuel, nombre d'enquêtés n'a

pu ou su apporter une réponse satisfaisante. Par

ailleurs, certains chefs de ménage craignaient que l'enquête

ne soit exploitée par le service des impôts. Aussi avons nous dans

plusieurs cas, fait usage de la ruse pour réussir a convaincre les plus

intransigeants.

La mise en valeur du terroir étant avant tout

l'affaire des paysans principaux bénéficiaires, nous avons

réalisé des enquêtes complémentaires

auprès de personnalités qui, du fait de leur âge ou

de leur position sociale ont pu voir évoluer les pratiques

paysannes. Cette enquête menée auprès des témoins

bien informés (notables des différents villages, vieux paysans,

vulgarisateurs agricoles, ex- employés de la MAC , maîtres

d'école, présidentes d'associations de femmes ...) se fit

sous forme d'entretiens très ouverts et

visaient a comprendre quelles ont été dans la

région les transformations récentes en ce qui

1 Définition de ménage par les

enquêtes EDS 1 et 2

concerne les cultures pratiquées (espèces et

variétés), les rotations de cultures, les techniques

employées ; mais aussi pour avoir leur idée sur la gestion des

rizières et recueillir leur point de vue dans la recherche de solutions

aux différentes contraintes.

Des visites, effectuées sur le

terrain nous ont permis d'observer le parcellaire, la morphologie des

champs et de mesurer les dimensions des rizières en vue d'une estimation

des rendements.

B. Le traitement des données

Il se résume au dépouillement des

résultats des enquêtes et entretiens, et leur traitement

informatique avec les logiciels WORD, EXCEL et ADOBE ILLUSTRATOR.

|