UNIVERSITÉ DE

LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

(AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE

L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC

Mémoire présenté par Carlos

MUPILI KABYUMA

Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de

conférences en droit privé

Août 2012

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

(AUF)

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE

L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC

Mémoire présenté par Carlos

MUPILI KABYUMA

Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de

conférences en droit privé

Août 2012

REMERCIEMENTS

Nous remercions Madame SEVERINE NADAUD pour avoir

accepté d'encadrer avec professionnalisme notre travail alors que nous

étions à l'étranger, et Monsieur FRANCOIS PELISSON pour

sa disponibilité sans lasse à résoudre nos

problèmes tout au long de notre formation.

Nous remercions également notre mère AGATHE

TALUYAMINE et notre défunt père MARTIN KABUKA MUTIMA qui,

à travers leur éducation, nous avons appris le plaisir

d'apprendre sans cesse.

Nous remercions nos enfants Agathe Mupili, Saint esprit Mupili

et Martino Mupili pour leur soutien moral dans le moment difficile.

Que tous nos collègues aux souvenirs riches et

inexprimables trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les

débats animés aux cours de notre formation.

ABREVIATIONS et SIGLES

AFDL : alliances de forces

démocratiques pour la libération du Congo

AMFI : Americal mineral field

incorporation

APs :Aires protégés

CICR: Comité International de la Croix

rouge

CPI: Cour pénale Internationale

CNDP: Congrès National pour la

défense du peuple

DSRP : Document spécial pour la

réduction de la pauvreté

EAD : Entité Administrative

Décentralisée

ECNEF : Environnement, Conservation de la

Nature, Eau et Forêt

FARDC :forces armées de

République démocratique du Congo

FDLR : Forces démocratiques pour

la libération du Rwanda

FPLC : les Forces Patriotique pour la

Libération du Congo

FC : Francs Congolais

EIE : Etudes d'Impact

Environnemental

HCR : Haut Commissariat des Nations

Unies pour les Réfugiés

FUSO : Marque d'un véhicule de

transport

GIC : Gilman Investiment company

GRIP : Groupe de recherche et

d'information sur la paix et la sécurité

BICC : le Bonn International Center for

Conversion

ICCN : l'Institut Congolais pour la

Conservation de la conservation de la Nature

LRA: Lord's Resistance Army

ou armée de Resistance de Seigneur

UPC : Union des Patriotes

Congolais

USAID : United States Agency for

International Development (Agence des Etats-Unis pour le développement

international)

UNESCO : United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour

l'éducation, la science et la culture)

UICN : Union Internationale pour la

Conservation de la Nature

M23 : (Rébellion de )mouvement

23

MLC : Mouvement de Libération du

Congo

MONUC: Mission d'observation des Nations

Unies au Congo

MONUSCO: Mission des Nations Unies pour la

stabilisation du Congo

ONU: Organisation des Nations Unies

OCDE : Organisation pour la

Coopération et le Développement en Europe

ONG : Organisation Non Gouvernementale

RDF: Forces Rwandaises de Défense

RCD: Rassemblement Congolais pour la

Démocratie

RCD-N: Rassemblement Congolais pour la

démocratie-Nationale

RCD-K-ML: Rassemblement congolais pour la

démocratie -Kisangani-Mouvement de Libération

PNG: Parc National de Garamba

PNVi: Parc National de Virunga

PNKB: Parc National de Kahuzi -Biega

PNUD : Programme des Nations Unies pour

le Développement

PNS: Parc National de Salonga

SPLA : Armée Populaire pour la

libération du Soudan

WWF: World Wildlife Fund ( Fonds

Mondial pour la nature)

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE PREMIERE : LES CONFLITS ARMES ET CONSEQUENCES

ENVIRONNEMENTALES EN RDC

Chapitre I : Les Conflits armés en RDC

Section I: Des raisons et l'évolution des conflits

armés en RDC

Section II : Les principaux acteurs des conflits

armés en RDC

Chapitre II : les Impacts et les Conséquences sur

l'environnement en RDC

Section I : Atteintes graves portées sur les Parcs

Nationaux et les Aires Protégées

Section II : Conséquences sur l'environnement

SECONDE PARTIE : DE L'APPLICATION DES INSTRUMENTS

JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN RDC

Chapitre I : Renforcer l'application des Instruments

juridiques internationaux pour la protection de l'environnement

Section I : Sources de DIE

Section II : De la réception des instruments

juridiques internationaux en vigueur au niveau national

Chapitre II : Des Poursuites judiciaires contre les

auteurs des violations de droit de l'environnement

Section I : Poursuites des auteurs devant les

juridictions nationales congolaises

Section II : Poursuites des auteurs devant les

juridictions internationales

CONCLUSION

INTRODUCTION

« Les conférences de Nations Unies sur

l'environnement tenues respectivement à Stockholm, en 1972, et à

Rio de Janeiro en 1992, avaient conduit la communauté Internationale

à accorder une attention plus accrue aux problèmes de

l'environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation.

Parmi ces dommages causés à l'environnement figurent notamment la

diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et

de l'eau, la destruction des couches d'ozone, la diminution de la

fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des

ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine

naturel et culturel » 1(*)

Le sommet de la planète terre de la conférence

des Nations Unies à Rio de 1992 s'est engagé à promouvoir

et protéger le droit de l'environnement à travers la

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement

principes de gestion des forêts adhérée par les Etats

membres pour la promotion de développement durable.

Bien que la Déclaration de

Rio oblige moralement les Etats membres à observer ces principes

généraux , ces dernières décennies, les atteintes

à l'environnement ne font que persister voire s'agrandir dans nombreux

pays du sud.

Pourtant il est

demandé aux Etats de « promulguer des mesures

législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes

écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de

l'environnement devraient être adaptés à la situation en

matière d'environnement et de développement à laquelle ils

s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas

convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en

développement, et leur imposer un coût économique et social

injustifié. »2(*)Par environnement, il faut

entendre d'un« ensemble des éléments naturels ou

artificiels et bien équilibrés biologiquement et

géochimiques auquel ils participent, ainsi que les facteurs

écologiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la

transformation et développement du milieu, des organismes vivants et des

activités humaines. »3(*)

Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures

qui s'imposent allant de la prévention à la répression

pour lutter contre toute atteinte à l'environnement car ces obligations

résultent du devoir pour les Etats de prendre des dispositifs juridiques

afin de respecter, protéger, promouvoir et rendre effectif le droit de

l'environnement .Cela passe également par le renforcement de

l'appareil judiciaire pour poursuivre les auteurs à répondre

civilement et,ou pénalement de leurs actes.

Néanmoins, tel n'est souvent pas le cas lorsqu' un pays

traverse une période de guerre. Ainsi, importe-t-il de présenter

la problématique du sujet, son intérêt et sa

délimitation avant d'indiquer la démarche méthodologique

et son plan sommaire.

PROBLEMATIQUE

« La problématique signifie problème

à résoudre par des procédés scientifiques. Comme

substantif, elle désigne un ensemble des questions. »4(*)

La RDC est un grand pays situé géographiquement

au centre de l'Afrique et traversée par l'Equateur avec une superficie

de 2 345 410 km² et une population estimée environ à

67.757 577 d'habitants5(*).

Elle est entourée de neuf pays voisins .Elle dispose d'une ressource

environnementale très remarquable, ainsi que des richesses en sol et en

sous sol. Ses 120 millions d' ha de forêts denses humides constituent le

deuxième poumon du monde d'autant qu'elles recyclent le dioxyde de

carbone et libèrent l'oxygène dont la planète a besoin

pour survivre. En outre, la RDC regorge d'un potentiel aquatique

élevé en eau douce. La superficie des plans d'eau

représente 35% de la superficie du territoire national.

Cependant, cela fait 14 ans environ que la situation

écologique se dégrade de jour en jour à l'est de la RDC

suite aux successions de guerres avec aucun espoir de pacification

réelle malgré la présence des forces de la Monusco aux

côtés des FARDCS. La nature changeante de la guerre a connu de

multiples formes. En dehors de ces successions de conflits, il ya un conflit

armé permanant qui se vit à l'est du pays où les acteurs

sont des milices armées qui échappent au contrôle de

l'autorité de l'Etat par conséquent elles exercent leurs

pouvoirs sans observer ni le droit humanitaire et ni le droit de

l'environnement. Ils érigent leur quartier général et

cantonnent leurs combats dans les forêts où ils portent atteinte

à l'écosystème.

Sur le plan de la législation et des

réglementations, la gestion de l'environnement congolais est bien

fournie de textes juridiques. En outre, la RDC est signataire de plusieurs

conventions internationales, ce qui la dote des instruments juridiques pour la

protection de l'environnement. Plusieurs accords sous bénédiction

de la communauté internationale soutiennent la pacification du pays et

mettent en place des précautions dissuasives pour décourager les

auteurs de ces crimes internationaux et sauvegarder tout ce qui a trait

à la dignité de la vie humaine. Nous faisons allusion à la

signature de l'Etat Congolais aux statuts de Rome dont plusieurs chefs de

guerre répondent de leurs actes devant la Cour Pénale

Internationale(CPI).

Même si, la catastrophe humanitaire tient en

état celle de l'environnement, cette dernière ,après neuf

ans de la réunification et de la pacification relative du pays, semble

être traitée timidement et d'une manière sporadique par

les autorités du pays .Les groupes armés érigent leurs

sièges dans les aires protégés où ils vivent de la

chasse des animaux protégés dans les parcs, ils y abattent des

arbres pour leurs habitations et pour faire des bois de chauffage; exploitent

illicitement des mines sans une étude d'impact environnemental et

social dans les rivières et montagnes, et enfin la pollution des eaux ,

source de plusieurs maladies contagieuses et infectieuses entrainant des

épidémies mortelles.

Les conventions internationales constituant les instruments

juridiques internationaux pour la protection de l'environnement sont

signés et ratifiés par l'Etat congolais qui est timide à

les appliquer dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement

par les groupes armés. Or, de multiples solutions peuvent être

envisagées mais la plus facile est celle qui a un lien avec droit

international de l'environnement où les responsabilités des

auteurs seraient établies devant les juridictions soit internes soit

internationales afin de décourager ces crimes odieux contre

l'environnement.

Vu l'état sombre sur l'environnement et la

tendance à s'habituer à l'impunité face aux violations de

droits de l'environnement malgré la volonté exprimée de

l'Etat congolais de se doter des instruments juridiques et des structures

organisationnelles de gestion de l'environnement, plusieurs interrogations ont

pu être posées afin de trouver une réponse dans cette

étude.

Pourquoi la violation de droit de l'environnement

continue environ une décennie alors que l'Etat Congolais a

ratifié plusieurs conventions internationales pour la protection de

l'environnement ?Quelles sont ces violations et qui en ont les acteurs

principaux dans les conflits armés actuels à l'Est du pays ?

Comment faire pour éradiquer ces atteintes à l'environnement et

le protéger ?

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Selon P.RONGERE, « l'hypothèse est la

proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos

de l'objet recherche, formulée en des termes tels que l'observation et

l'analyse puissent fournir une réponse, elle n'est rien d'autre que le

fil conducteur pour un chercheur engagé. »6(*)

« L'environnement ne peut pas être la

préoccupation principale quand des vies humaines sont en danger ou que

des valeurs humaines fondamentales doivent être

défendues. »7(*)Ce principe justifie la politique des autorités

du pays qui sont souvent contraintes de résoudre les problèmes

humanitaires dans la politique de la défense et sécurité

contre cette insécurité récurrente à l'est de la

RDC.L'urgence humanitaire pour l'Etat congolais pendant les conflits

armés serait au premier plan reléguant au second plan les

problèmes environnementaux.

En outre, en période de guerre l'effectivité du

droit international de l'environnement poserait problème dans sa mise en

application.

La société civile pour la protection de

l'environnement ne se comporte pas encore comme un groupe de pression suffisant

sur des décideurs politiques et judiciaires compétents pour agir

contre ce drame écologique.

L'absence d'une formation adéquate sur la convention de

Genève ou de droit international de la guerre par la CICR aux acteurs en

conflits armés serait à la base de tous ces crimes humanitaires

et environnementaux car ils ignorent les règles de la guerre.

Les principaux auteurs de violations de l'environnement

seraient d'abord les troupes étrangères à l'instar des

rwandais et ougandais qui auraient déporter certaines espèces

rares dans leurs pays et massacrent intentionnellement d'autres par sabotage,

mais aussi les milices armées à l'occurrence de FDLRS,LRA, et les

Mai Mai.

III.CHOIX ET INTERET DU SUJET

Quoi qu'il en soit la question environnementale est

renvoyée après la question

humanitaire ; « Cependant, après les conflits, c'est

sur l'environnement et ses ressources que devra se fonder la reconstruction.

On connaît à ces fins l'importance de l'eau, de la

biodiversité, de la forêt, des espaces agricoles. Les dommages

causés à ces ressources peuvent entraîner, bien

après les conflits, des effets néfastes, voire létaux, sur

les populations affectées. »8(*)Il est indispensable d'une part de démontrer

l'état critique où se situe l'environnement à cause des

ces hostilités récidivistes et d'autre part avertir ces auteurs

de violation de droit de l'environnement que ces actes sont désormais

condamnables et ils sont dans l'obligation d'observer le droit international de

l'environnement et d'autres textes juridiques pour qu'ils répondent

dans l'avenir devant la justice.

Cette étude a un apport théorique à tout

lecteur d'être informé sur le cadre juridique relatif à

la question environnementale et de l'interpeller devant ses

responsabilités à lutter contre la destruction de

l'écologie en dénonçant les auteurs auprès des

services compétents.

Sur le plan pratique, cette étude contribue à

relever le déficit opérationnel de cadre juridique en vigueur et

sert d'éveil de conscience pour arrêter les actes

précités.

IV. METHODES ET TECHNIQUES

A. METHODES

La réalisation d'un travail exige qu'il soit mis en

place une démarche scientifique ou mieux des méthodes et des

techniques.

Pour M. GRAWITZ, « la méthode est l'ensemble

des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche

à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les

démontre et les vérifie. »9(*)

Pour aborder scientifiquement notre recherche, le choix de la

méthode juridique nous permet à consulter les textes juridiques,

les conventions internationales en rapport avec la protection de

l'environnement.

Le choix de la méthode sociologique nous permet

d'interpréter d'une manière exégétique de ces

textes juridiques en s'inspirant des réalités sociales du

terrain.

B.TECHNIQUES

Les techniques10(*) sont des outils mis à la disposition de la

recherche et organisés par la méthode pour ce but.

La technique d'observation des situations

expérimentées nous permet d'entrer en contact avec plusieurs cas

de violation environnementale dans les aires protégées et des

espèces menacées de disparition ,visiter les eaux et cours d'eaux

pollués ,les atteintes aux ressources naturelles et l'exploitation

illicite des mines.

L'interview libre quant à elle nous a permis à

réaliser un face à face avec les différents acteurs en

conflits, les membres des ONG,les responsables de l'ICCN et du Ministère

de l'environnement sans oublier les personnes qui vivent à

côté de ces aires protégés.

L'internet devenant la bibliothèque virtuelle nous a

suffisamment fourni d'informations pour l'élaboration de ce travail

V. DELIMITATION DU

TRAVAIL

Ce travail est déterminé dans le temps et dans

l'espace. Du point de vu spécial cette étude porte sur l'est de

la RDC.

Du point de vu temporel, nos investissements s'entendent de

la période allant de 1998 à 2012.

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Ce travail, hormis l'introduction et la conclusion, fera

l'objet deux parties dont chacune deux chapitres.

La première partie sera consacrée aux conflits

armés et ses conséquences environnementales en RDC. Elle

comprendra deux chapitres le premier traitera sur les conflits armés en

RDC .Le second quant à lui présentera les impacts et

conséquences des conflits armés face à l'environnement.

La seconde partie se penchera sur l'application des

instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement en

RDC et comprendra deux chapitres. Le premier chapitre abordera comment

renforcer l'application des instruments juridiques internationaux pour la

protection de l'environnement. Le second portera sur les poursuites judiciaires

contre les auteurs de violations de droits de l'environnement.

VII. DIFFICULTES RENCONTREES

Cette étude ne s'est pas déroulée sans

difficultés. Les recherches sur terrains nous ont coûté

beaucoup d'argent, l'accession aux informations sur le sujet d'étude ne

nous a pas été facile. Quoi qu'il en soit, nous avons

utilisé quelques stratégies pour les contourner et pouvoir vous

présenter en ce jour ce travail.

Première partie : LES

CONFLITS ARMES ET SES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC

« Au-delà des enjeux humanitaires

évidents, les conflits armés soulèvent d'importants et de

cruciaux enjeux environnementaux. Ces enjeux paraissent de plus en plus

évidents quand on songe aux effets immédiats que peuvent

engendrer les déplacements massifs de populations ou l'installation de

camps de réfugiés. En toutes autres circonstances, les

déplacements de populations, d'une ampleur beaucoup plus faible, font

l'objet de mille précautions sur le plan environnemental et constituent

en soi presque un champ entier de spécialisation des évaluations

environnementales. Par ailleurs, les situations de conflit anticipé ou

ouvert, ou les tensions qui les précèdent et les accompagnent,

mobilisent en général dans les pays impliqués des

ressources financières pour l'armement ou le déploiement et la

stratégie militaire, ressources qui ne sont plus disponibles pour le

bien-être et le développement économique des

populations. »11(*)Ainsi, à chaque début d'exécution

du programme de la reconstruction du Congo, une nouvelle guerre s'improvise et

amène la grande partie du budget national d'être affecté

dans la défense nationale pour une intervention sécuritaire

laissant la pauvreté s'accroitre.

« Les conflits armés s'accompagnent aussi

d'un effondrement de la gouvernance environnementale, qui engendre à son

tour une dégradation accélérée de l'environnement.

En quelques jours, ou en quelques semaines, peut être détruit le

long et patient travail de plusieurs années, voire le travail naturel de

plusieurs millénaires. Parfois la destruction provoque des

dégradations irréversibles dans les écosystèmes ;

c'est le cas lorsque des espèces peuvent être amenées

à l'extinction, ou que des écosystèmes fragiles peuvent

être irréversiblement dégradés, ou des ressources

irrémédiablement détruites ou contaminées. Tous les

systèmes de protection institutionnelle, telles les Aires

Protégées (A .P)ou les Parcs Nationaux (PN)deviennent des

zones d'appel de personnes déplacées ou de combattants, avec des

conséquences immédiates, et souvent irréversibles, sur la

qualité de ces écosystèmes. »12(*) La répétition de

conflits armés dans l'est de la RDC n'avance point les choses au

contraire l'intérêt supérieur national est confisqué

par une poignée de gens criminels où tout effort de bonne

gouvernance ne fait que tourner à rond.

Cette première partie abordera deux chapitres dont le

premier chapitre porte sur les conflits armés en RDC et le second

chapitre traitera sur les impacts et conséquences de l'environnement.

Chapitre premier : LES

CONFLITS ARMES EN RDC

Ce premier chapitre s'articule sur deux sections dont d'abord,

De confits armés à l'est de la RDC et ensuite les principaux

acteurs et forces en présence dans les conflits armés.

Section I : RAISONS ET

EVOLUTIONS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC

Des Raisons et l'évolution des conflits armés

en RDC peut être compris en deux axes d'abord, les raisons et enjeux des

conflits armés en RDC ensuite, l'évolution des conflits

armés en RDC.

§1.Raisons et Enjeux du

Conflit Armes En RDC

L'histoire sur les conflits armés en RDC fait couler

beaucoup de salives dans la recherche des vraies raisons et enjeux de cette

monotonie des guerres ; pour les populations rwandophones autrement dit

Banyamulenges13(*), ce

sont les guerres de la défense d'identité ethnique car il faut

se défendre lorsqu'on fait partie d'une minorité

discriminée , exposée à l'extermination. Mais, la

thèse ne convint personne car sur 450 tribus congolaises, aucune tribu

n'est ni minoritaire ni majoritaire. Cela laisse à penser que le

régime de Kigali manipule les tutsis congolais en les jetant dans une

guerre sans merci où tout le butin traverse au Rwanda qui a son tour

rend compte aux multinationales. Il est certain que les différentes

guerres ont fait périr de dizaines des milliers de banyamulenges

utilisés comme des chevaux de courses dans ces conflits. Ce qui est la

raison de révolte du Général tutsi Masunzu.14(*) Pour le Rwanda, sa version

est qu' il doit sécuriser ses frontières contre les attaques des

FDLR et interahamwes ex génocidaires. Cette hypothèse ne convint

aussi plus car le Rwanda sous label du RCD a contrôlé l'est du

pays pendant cinq ans mais il s'est plus préoccupé des pillages

de richesses au lieu de traquer des combattants hutus. 15(*) La société

civile congolaise par contre, elle est unanime que c'est la convoitise de

richesses par des firmes multinationales qui utilisent les pays voisins Rwanda

et l'Ouganda. En outre, l'insécurité permanente et

meurtrière, justifie le processus de la balkanisation16(*) du pays. Cette deuxième

version provoque une tension au sein de la population locale .La thèse

de la société civile semble proche de réalités de

plusieurs publications et témoignages susmentionnés des

personnalités officielles des Etats occidentaux17(*).Enfin, il convient à

dire que les raisons des ces guerres sont d'ordre holistique.

§2. Evolution des Conflits

Armes en RDC (1997-2012)

« Le 17 mai 1997, la République du

Zaïre devient, à la faveur de la chute du régime Mobutu et

de la victoire de l'Alliance des Forces démocratiques pour la

Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré

Kabila, la République démocratique du Congo. Porteur des

innombrables attentes de son peuple, le président Kabila est

confronté à un défi de taille : redresser la barre d'un

pays ruiné par trente ans de corruption et de mauvaise gouvernance. Le

défi est d'autant plus gigantesque que le nouveau régime doit

à son tour faire face à partir du 2 août 1998 à

l'éclatement de plusieurs rébellions

armées »18(*).

A la faveur de l'éclatement du RCD en une multitude de

fractions rebelles concurrentes et de la querelle qui se fait jour entre Kigali

et Kampala, les forces gouvernementales après avoir formé

plusieurs brigades de jeunes volontaires parviennent avec l'aide des

armées zimbabwéenne, angolaise et namibienne à stabiliser

le front de bataille qui s'étend de Pweto au sud est à

Mbandaka-Libenge au nord ouest. La RDC est virtuellement morcelée en

plusieurs entités administrées de façon autonome par les

différents belligérants et leurs alliés locaux

(rébellions, groupes maï maï ). Au début,

l'armée rwandaise a tenté de capturer ceux qui étaient

responsables de génocide ; toute fois, elle a changé

de cap et commencé ouvertement à exploiter les ressources

naturelles de la région. Les diamants, l'or, les minerais, le gaz et le

coltan figuraient parmi les produits les plus recherchés. « On

estime qu'au cours d'une période de 18 mois, l'armée rwandaise a

récolté plus de 250 millions de dollars uniquement de la vente de

coltan. »19(*)Signalons que cette exploitation minière

était exécutée sans une étude d'impact

d'environnement et social. « Au fil des mois, les différents

belligérants vont développer des stratégies d'exploitation

illégale des richesses naturelles du Congo ; stratégies dont les

revenus permettent de financer les dépenses militaires et d'autofinancer

la guerre. Ainsi, tandis que le conflit s'enlise, les principaux affrontements

se déroulent désormais sur le front non officiel

concentré à l'intérieur des zones contrôlées

par les rebelles et leurs alliés, dans les zones d'importance

économique évidente, à proximité des gisements de

diamant à Mbuji Mayi et à Kisangani, des sites aurifères

ou des zones potentiellement riches en coltan du Kivu, des plantations de

café, de thé ou de papaïne »20(*).Et pour évacuer leurs

butins ,les lignes aériennes directes entre les villes minières

congolaises avec Kampala et Kigali étaient instituées par les

autorités des ces pays envahisseurs sous le regard impuissant de la

MONUC. Cet essor de l'économie de guerre dans l'Est du Congo contribue

considérablement à la dynamique de scissions en cascade, de

prolifération et de radicalisation des mouvements armés

présents au Congo. A cette nouvelle économie de guerre correspond

une forme d'organisation politique basée sur une extrême

dureté à l'encontre des populations civiles à l'instar de

la politique de terreur, recrutements forcés, utilisation d'enfants

soldats et les viols de femmes avec ses diversités : viol comme

arme de guerre , viol systématique, viol punition et viol collectif.

Ceci est à la base de taux élevé du sida

car « la prévalence du VIH/SIDA parmi les combattants de

la guerre au Congo étant de 60 pour cent. »21(*)

Aucun village du Kivu ne peut ainsi se prévaloir

d'être à l'abri de pillage, des massacres ou déplacements

de populations et de la dégradation environnementale. «

La guerre vient anéantir ce que plus de trente années de

mobutisme et neuf mois de guerre en 1996-97 n'avaient pas encore réussi

à détruire, plongeant ainsi le Congo dans un état de

délabrement jamais atteint auparavant22(*) ».

Les pourparlers de paix, entamés dès le

début de la guerre, se limitent pendant longtemps à de simples

catalogues de bonnes intentions. Il faut attendre la disparition de

Laurent-Désiré Kabila en Janvier 2001, et l'arrivée au

pouvoir de son fils Joseph Kabila, pour voir le processus de paix de Lusaka

reprendre aux pas géants. Finalement, en décembre 2002,

après bien des péripéties, la persévérance

de la médiation sud-africaine est récompensée par la

conclusion à Pretoria d'un accord global et inclusif aux termes duquel

le président Joseph Kabila est maintenu à son poste au cours des

deux années que durera la transition, assisté de quatre

vice-présidents représentant respectivement le gouvernement, le

RCD-Goma, le MLC et l'opposition non armée. Cet accord de paix ne

signifie malheureusement pas la fin du conflit des Grands Lacs. L'aboutissement

du Dialogue inter-congolais n'a en effet en rien résorbé les

risques de déstabilisation dans l'Est de la RDC, théâtre

d'affrontements interethniques entre microgroupes rebelles sur fond de

rivalité ougando-rwandaise. Début 2003, l'Est du Congo est en

proie à une recrudescence dramatique des violences ethniques. Le retrait

des troupes étrangères a en effet favorisé une reprise des

combats au Sud-Kivu (région d'Uvira) et surtout en Ituri où les

différentes milices congolaises soutenues par l'Ouganda (MLC &

RCD-national (RCD-N) contre RCD-K-ML) ou le Rwanda (l'Union des Patriotes

congolais (UPC) de Thomas Lubanga) se livrent à une lutte sans merci

sous l'oeil impassible des 700 casques bleus uruguayens de la Mission des

Nations unies au Congo (MONUC) déployés dans la Région.

Une sale guerre qui fait des dizaines de milliers de victimes, où les

violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre, et dans

laquelle aucun tabou, pas même celui de l'anthropophagie, ne semble

à même de fixer quelques limites aux violences

perpétrées par les belligérants.

L'opération Artémis menée

à Bunia (Ituri) par la Belgique en juillet 2003 permet cependant de

stabiliser quelque peu la situation.. La réforme de l'armée, qui

comporte la mise sur pied de programmes de désarmement, de

démobilisation et de réintégration des ex combattants

(DDR), de brassage des unités et de redéploiement des brigades

intégrées, doit cependant faire face à de nombreux

obstacles, comme la mauvaise gouvernance(absence d'informations fiables sur les

effectifs, détournement des soldes,...), et surtout les

réticences, vu l'incertitude de l'après élections, des

anciens rebelles à envoyer leurs ex combattants dans les centres de

brassage. La transition demeure cependant précaire comme en

témoignent les échauffourées survenues en Juin 2004 quand

Laurent Nkunda, un général tutsi du Nord-Kivu, soutenu par le

Rwanda, attaque la ville de Bukavu arguant d'un « génocide »

des Banyamulenge, Tutsi du Sud-Kivu. Ce succès militaire du CDNP restera

néanmoins sans lendemain en raison de la spectaculaire volteface

opérée en décembre 2008 par le régime de Kigali.

Soucieux de redorer quelque peu un blason terni par un rapport du Groupe

d'expert des Nations unies sur la RDC faisant état du soutien

apporté par le Rwanda au CDNP23(*), le président Kagame s'entend avec son

homologue congolais, Joseph Kabila, pour mettre hors-jeu le

général Nkunda (lequel sera arrêté en janvier et

assigné à résidence au Rwanda).

Dans la foulée, le 20 janvier 2009, deux jours

après que le chef d'état-major du CDNP, Bosco Ntaganda, ait

décidé de mettre fin à la rébellion et

d'intégrer ses forces au sein de l'armée congolaise, les Forces

rwandaises de défense (RDF) entrent au Congo pour participer, aux

côtés des FARDCs, à l'opération Umoja Wetu

destinée à traquer les FLDR, en prétendant

détruire leurs bases arrières et favoriser le retour au Rwanda de

leurs combattants et de leurs familles.

L'opération conjointe rwando-congolaise ne parvint

cependant pas à sécuriser durablement le Kivu. Notons que cette

opération n'était que de mascarade qui ne consister pas à

neutraliser les FDLR mais plutôt les pousser plus loin des

frontières du Rwanda en les envoyant dans les forêts denses

où habitent le peuple léga sacrifié à cette

cruauté génocide et viol systématique dont subi le

territoire de Shabunda24(*) laquelle est reconnue capitale mondiale de violences

sexuelles. En mars, quelques semaines à peine après le

départ des troupes rwandaises et le rapatriement au Rwanda de plus de

1.600 de leurs anciens membres (combattants et personnes à charge), les

FDLR ont retrouvé leurs capacités de nuisance et se livrent

à des opérations de représailles à l'encontre des

populations civiles, tuant des centaines de personnes et provoquant le

déplacement des dizaines de milliers de familles. Dans les mois qui

suivent, l'insécurité perdure, en dépit des

opérations Kimia II et Amani Leo menées

essentiellement au Sud-Kivu avec le soutien de la MONUC par l'armée

congolaise, cette dernière étant de plus en plus souvent

accusée d'être en partie responsable des crimes de guerre,

violences sexuelles et autres atteintes aux droits de l'homme dont sont

victimes les populations civiles dans l'Est du Congo25(*). « Tant et si bien

qu'en 2010, alors que la République démocratique du Congo

commémore le cinquantième anniversaire de son

indépendance, et tandis que certains évoquent l'hypothèse

d'un retrait progressif de la MONUC, les Congolais de l'Est ne voient toujours

pas venir la paix ».26(*)

A ce jour, une dissidence de la partie de CNDP qui a

intégré l'armée régulière vient de nouveau

créer une rébellion où les experts de l'ONU approuvent,

après les enquêtes que c'est le Rwanda qui apporte aux mutins M23

un soutien total et indispensable.

Section II : LES PRINCIPAUX

ACTEURS DES CONFLITS ARMES EN RDC

La guerre en RDC témoigne du réveil d'une

guerre qui couvait depuis des années. Au-delà des

réactions émotionnelles que suscitent les images, toujours

recommencées, des victimes civiles fuyant les zones de combat, les

pillages et les viols perpétrés par toutes les forces

armées impliquées dans le conflits ou celles du recrutement

forcé d'enfants soldats, se posent des questions de fond. Quels sont les

acteurs d'un conflit dont la durée et les rebondissements après

chaque phase d'accalmie signifient qu'il est l'expression de tensions

structurelles ? Enchâssé dans l'entité

géopolitique des Grands Lacs, le Kivu est partie prenante, d'un

système régional de conflits. La guerre qui s'y déroule

constitue une sérieuse entrave à la reconstruction de la RDC, et

une menace pour la stabilité de toute la région :

aujourd'hui plus que jamais le Kivu est la poudrière de l'Afrique

Centrale. Quelles sont les forces externes qui interfèrent dans un

conflit nourri de facteurs aggravants qui participent à la fois de la

dialectique ethnique, des intérêts économiques

contradictoires et d'une situation démographique

caractérisée par des densités élevées. Cette

section s'articule en sept paragraphes : le premier sur les acteurs

intérieurs dont le Congrès National pour la Défense du

Peuple(CNDP), les rebelles du mouvement M23,le Front Démocratique de

Libération du Rwanda(FDLR),les patriotes Mayi Mayi,l'armée de

libération de Seigneur(LRA),les Forces Armées de la

République Démocratique du Congo(FARDC),Mission de Nations Unies

pour la Stabilisation du Congo(MONUSCO) , les pays voisins(le Rwanda, l'Ouganda

et le Burundi)et les firmes multinationales

§1. Le Congres National pour

la Défense du Peuple,CNDP

Ce mouvement politico-militaire est issu au

départ de populations rwandophones, désignées sous

l'appellation générique de Banyarwanda et

plus précisément de leur composante tutsie Banyamulenge. Son

chef, le général Laurent Nkunda, a justifié sa

rébellion par la nécessité de protéger les Tutsis

du Congo, dont la sécurité et les intérêts

économiques apparaissent menacés depuis que la mise en oeuvre des

accords de Pretoria a modifié la configuration géopolitique de la

nouvelle République Démocratique du Congo. Il a

créé à cet effet l'Anti-Génocide Team (devenu par

la suite le Comité militaire pour la défense du peuple, CMDP) au

lendemain du massacre des Banyamulenge réfugiés dans le camp

burundais de Gatumba27(*).

Résultant de la fusion, en août 2005, entre le CMDP et l'ONG

Synergie Nationale pour la Paix et la Concorde (SNPC), le CNDP s'est

doté de statuts en juillet 2006, entérinant ainsi sa

création. Son siège politique était situé dans le

territoire de Masisi. Son aile militaire, dénommée

« Armée nationale congolaise (ANC) »28(*) est dirigée par le

général Bosco Ntaganda - ou était, car une

« guerre des chefs » vient de se déclarer en

janvier 2009, ce dernier contestant désormais l'autorité de

Nkunda qu'il accuse d'être un obstacle à la paix29(*).De profondes

affinités rapprochent les Tutsis congolais de ceux du Rwanda. Un certain

nombre de cadres militaires du CNDP, dont Laurent Nkunda lui-même,

s'étaient engagés au côté du Front Patriotique

Rwandais jusqu'à la prise du pouvoir à Kigali en juillet 1994.

Fortes enfin du soutien de Kigali, notamment en logistique et en

équipements, elles représentaient la composante armée la

mieux organisée et la plus déterminée de tous les

belligérants. Ses effectifs étaient évalués entre

4000 et 7000 hommes. Depuis ses premières victoires sur les FARDC, les

forces armées du CNDP n'ont cessé de monter en puissance ;

à l'automne 2008 elles se sont emparées d'une grande

quantité d'armes et de munition lors de la prise du camp militaire de

Rumangabo, situé au nord de Goma. Dans les zones qu'il contrôlait,

estimées au tiers des territoires de Rutshuru et de Masisi, le CNDP

s'organisait sur le modèle de l'Etat. Il prélevait divers

« impôts » : dîmes sur les productions

agricoles, taxes sur le charbon de bois, péages routiers, contributions

des commerçants ,et impôt douanier à Bunagana etc. La

diaspora tutsie participa en outre à son financement. L'hypothèse

d'annexer une partie du Kivu au Rwanda n'est jamais énoncée

officiellement, mais côté Congolais on attribue des intentions

expansionnistes au Rwanda qui de son côté ne se prive pas

d'évoquer la « spoliation » territoriale

consécutive au tracé frontalier colonial.

§2. La

rébellion du Mouvement 23,M23

C'est un groupe armé qui

est actif en cours de cette rédaction dont la prétention de

maitrise de ces objectifs serait fausse. Du moins à ces jours, il vient

de la branche de CNDP du Général Bosco Taganda et de Laurent

Kunda. Il reçoit le soutien total du Rwanda attesté par les

rapports des experts de Nations Unies et de la monusco. Le porte parole du

gouvernement congolais confirme aussi l`agression du Rwanda en qualifiant les

leaders de M23 des marionnettes. Pour revenir à la source de leur

aventure guerrière c'est à la« Fin mars 2012, le

général Bosco Ntaganda, commandant dans les Forces armées

de la République démocratique du Congo (FARDC), a mené une

mutinerie de 300 à 600 soldats, qui manifestaient ainsi leur

mécontentement face au non-paiement de leurs soldes et à leurs

mauvaises conditions de vie.

(...)M. Ntaganda (surnommé «

terminator ») avait été inculpé pour

crime de guerre par la Cour pénale internationale (CPI) en 2006. Le 3

mai 2012, le colonel Sultani Makenga a fomenté une révolte

apparemment distincte. Les deux hommes étaient pourtant membres du

Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), une milice

créée en RDC par Laurent Nkunda avec le soutien du Rwanda voisin,

avant qu'elle ne soit intégrée aux FARDC dans le cadre de

l'accord de paix du 23 mars 2009.

M. Makenga aurait nié tout lien

entre les deux mouvements. Pourtant, selon les analystes, ces deux mutineries,

condamnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies,

pourraient avoir été déclenchées en réaction

à des indications selon lesquelles le président de la RDC, Joseph

Kabila, était sur le point d'honorer ses obligations envers la CPI en

arrêtant M. Ntaganda. M. Colville a rapporté que de

sérieuses allégations d'atrocités pesaient sur

le haut commandement du M23, dont le nom fait référence à

la date de l'accord de paix de 2009. Selon lui, c'est pour cette raison que la

Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a

«mentionné le nom des responsables, contrairement à ses

habitudes (...) Elle a mis en garde contre les dangers du M23».30(*)

Cette rébellion qui

n'a même pas un trimestre vient de commettre plus crimes internationaux

et dirigé par les criminels redoutables. « Les

responsables mentionnés par Mme Pillay sont, entre autres : M. Makenga,

ancien commandant du CNDP impliqué dans le massacre de 67 civils

à Kiwandja en 2008 ; le colonel Baudouin Ngaruye,

soupçonné d'être mêlé au massacre de 139

civils à Shalio en 2009, alors qu'il était commandant des FARDC

et, précédemment, du CNDP ; le colonel Innocent Zimurinda,

accusé d'avoir « commandité les massacres de Kiwandja et de

Shalio » ; et le colonel Innocent Kaina, qui aurait été

impliqué dans une série de violations des droits de l'homme dans

le district d'Ituri, dans la province Orientale, en 2004, lorsqu'il

était membre - comme M. Ntaganda - de l'Union des Patriotes Congolais

(UPC) et de son aile militaire, à savoir les Forces Patriotique pour la

Libération du Congo (FPLC), dirigées par Thomas Lubanga

Dyilo. »31(*)

§3.

Le front démocratique de libération du Rwanda, FDLR

« C'est sous ce

label que les survivants des FAR (Forces Armées Rwandaises durant la

période où les Hutus exercèrent la pouvoir) et des

miliciens interahamwes, acteurs centraux du génocide de 1994,

ont cherché à se donner une respectabilité politique.

Depuis la destruction en 1996 des camps de réfugiés hutus

installés au Zaïre, une dizaine de milliers de rescapés ont

trouvé refuge dans les forêts du Kivu où ils ont fini par

s'installer durablement avec la bienveillance sinon le soutien actif de

Kinshasa. Pour Kigali, la présence de ces Hutus en RDC représente

une pomme de discorde interdisant toute relation durablement pacifiée

entre les deux pays, mais elle est aussi un alibi commode pour légitimer

diverses formes d'intervention rwandaises au Kivu. Le financement de la

composante armée de FDLR provient principalement de l'exploitation des

ressources minières dans les zones qu'il contrôle au Nord et au

Sud Kivu. Le communiqué commun signé par la RDC et le Rwanda le

9 novembre 2007 soulignait la priorité de s'attaquer au

problème du désarmement et du rapatriement des Forces

démocratiques de libération du Rwanda. La résolution 1856

du 22 décembre 2008 insiste à nouveau sur ce point, avec

raison car aucune sortie de crise n'est imaginable sans ce préalable.

Mais il y a plus de dix ans que l'on tient ce discours sans qu'aucune action

n'ait été entreprise...La présence des FDLR arrange bien

des acteurs en eau trouble. »32(*)La majorité de combattants FDLR ne sont

concernés aux dossiers de génocide car les uns étaient

enfants et les autres sont nés au Congo après le

génocide. L'attitude des Nations Unies pour avoir rejeté en bloc

tous ces refugiés rwandais hutus dont leur sort débrouiller une

survie dans la jungle comme des sauvages. Le HCR et le PAM ne se

préoccupent plus de leur hébergement et de leur famine alors que

les non combattants(les femmes et les enfants et civils)ayant les statuts de

refugiés devraient bénéficier de leurs droits en tant que

tels ,mais au contraire le HCR se préoccupe du processus

de« la clause de cessation des refugiés rwandais »

auquel soulève une inquiétude majeure surtout lorsque le

régime du Rwanda le soutient33(*) .Les crimes réguliers de FDLR soulève

des interrogations sur ses

motivations : « si les FDLR est un

mouvement politico-militaire pour libérer le Rwanda, pense-t-il en

occupant Shabunda, Mwenga, Lubutu, etc, territoires non

frontaliers du Rwanda qu'il va libérer ce dernier? A-t-on

appris un jour qu'il a occupé un village rwandais ? Si ses combattants

sont vraiment hutu, pourquoi ils n'arrivent pas à faire jonction

avec les hutu de l'intérieur, et c'est depuis 1994 ? Faut-il

les prendre pour des pirates ou des corsaires ou tout simplement ils sont

pirates et corsaires ? »34(*) La société civile du Kivu a

affirmé que les FDLR rapatriés au Rwanda sont recyclés et

envoyé par Kigali pour poser les crimes contre la population. Le

divorce de relation entre FDLR et l'Etat congolais a poussé ces

combattants FDLR d'accepter l'offre du régime du Rwanda. Les indices de

preuve sont observés à partir que les FDLR combattent dans les

rangs de CNDP et actuellement dans les troupes de mutins M23 ; enfin outre

les FDLR n'ont jamais marqué l'intention d'attaquer le Rwanda mais ne

font que multiplier les massacres, les viols et exploitation des mines loin

des frontières du Rwanda.

§4. Les Milices Mayi

Mayi

Ces milices, apparues lors de la rébellion de l'Est du

Congo en 1964, ont resurgi à la faveur de la situation chaotique du

Zaïre des années 199035(*). Elle constitue des groupes d'auto-défense des

communautés locales et présentent par suite une forte

identité ethnique36(*).A Shabunda, une dynamique de mayi mayi nommée

Raia Mutomboki37(*)

évolue avec sa particularité de mouvement spontané sans

une hiérarchie organisationnelle ni porte parole composé des

jeunes gens se comportant en anti corps dans l'organisme humain. Le Raia

Mutomboki a pris l'ampleur lors de sa résistance face aux FDLR qui

n'avait pas devant eux ni la police ni les FARDC pour les empêcher

à massacrer, à violer et à bruler des maisons. La Notion

de Mayi mayi sont bien implantés dans les communautés des

menaces étrangères et persiste

également face à l'envahisseur. Ils se perçoivent

essentiellement comme des personnes autochtones du Congo et héritiers

légitimes de terre. « En 2009 ,on estimait qu'ils

étaient plus de 22 groupes différents, avec un effectif total

évalué entre 8000 et 12000 combattants. » Les groupes

maï maï sont à la fois très autonomes et facilement

instrumentalisés par les leaders politiques et autres entrepreneurs de

guerre ; leurs alliances sont changeantes, le seul point commun

résidant dans le rejet des « étrangers », en

l'occurrence les Rwandais et par extension tous les originaires du Rwanda,

principalement les Tutsis. Dans le temps de Mzée Kabila et

jusqu'à 2004 ils combattaient au côté des FARDC suivant la

stratégie de la guerre longue et populaire. La guerre de leader

a compromis l'unité de mayi mayi surtout après la

réunification du pays ,où tous les postes n'ont profité

qu'à une tribu tembo du général Padiri Bulenda.

Les groupes repris sous l'appellation "Maï-Maï"

incluent des forces armées dirigées par des seigneurs de guerre,

des chefs tribaux traditionnels, des chefs de village, et des leaders

politiques locaux. Parce que les Maï-Maï manquaient de

cohésion et de visibilité à l'égard du monde

extérieur, les différents groupes se retrouvèrent

alliés à divers gouvernements réguliers ou forces

armées à différents moments. On trouve souvent les

formations de nouveaux mayi mayi dans les territoires où la population

est victime de crimes des étrangers tutsi ou hutu rwandais et se voit

abandonnée. C'est le cas de Walikale et Masisi au nord de Goma furent

les centres des activités des Maï-Maï au Nord Kivu. Au Sud

Kivu ils se concentraient dans les régions de Walungu et Bunyakiri au

sud du lac Kivu, aux environs d'Uvira et Mwenga à

l'extrémité septentrionale du lac Tanganyika, ainsi qu'à

Fizi, et à Shabunda.

§5. Armée de

Resistance du Seigneur(LRA)

« L'Armée de résistance du Seigneur

(LRA pour Lord's Resistance Army) est un mouvement en rébellion

contre le gouvernement de l'Ouganda, créé en

1988, deux ans

après le déclenchement de la

Guerre

civile ougandaise. La LRA, dont le chef est

Joseph Kony,

entend renverser le président ougandais,

Yoweri

Museveni, pour mettre en place un régime basé sur les

Dix

Commandements de la

Bible. L'organisation

est placée sur la

liste officielle des organisations

terroristes des

États-Unis

d'Amérique. Le

4

août

2006, après 18

ans de combats dans le nord du pays, elle annonce la cessation

unilatérale des hostilités.

Depuis, la LRA ne commet plus d'action en Ouganda, ses

éléments ayant été repoussés hors des

frontières. Mais ses membres attaquent les populations en

République Centrafrique, au

Soudan du Sud,

mais aussi en RDC où un massacre de 321 civils a été

perpétré mi-décembre 200938(*) dans la région de Makombo. L'

insurrection

de la LRA a débuté en 1986. Environ deux millions de

personnes sont déplacées par ce conflit, et environ

1,7 million d'entre elles vivent dans des camps où elles

dépendent de l'aide humanitaire. La LRA, qui sévit dans le nord

du pays depuis 20 ans, est connue pour ses atrocités sur les

civils. En octobre 2001, les États-Unis inscrivent la LRA sur la

liste des organisations terroristes. En septembre 2010, les exactions de

la LRA touchent le nord-est de la Centrafrique (région de Birao).

L'armée ougandaise est engagée depuis au moins 2009 dans une

guerre secrète dans le cadre de l'opération régionale

Rudia II contre LRA. Les enfants soldats constituent 80 %

des effectifs de la LRA. 30 à 40 % de ces enfants sont des

fillettes.

La LRA est accusée de nombreuses violences, notamment

de l'enlèvement d'environ 25 000 enfants contraints de devenir

enfants soldats, porteurs ou réduits à l'esclavage sexuel entre

1986 et 2005. Le 23 mai 2005 ,l'Unicef a publié un rapport

où il estime que 40 000 enfants sont contraints de quitter chaque

nuit leur village pour aller dormir dans les rues des villes du nord de

l'Ouganda, en raison des menaces de violences et d'enlèvements de la

part de l'Armée de résistance du Seigneur

].En

2006, un film documentaire canadien, Uganda Rising, est

consacré aux enfants intégrés de force dans les rangs de

l'Armée de résistance du seigneur (LRA). Les enfants

enlevés à leurs familles ou dans les salles de classe racontent

les tortures, mutilations et viols qu'ils ont subis au sein de la LRA, avant

d'être parqués dans des camps par l'armée du

président Yoweri Museveni.

Intervention des États-Unis

et l'Union Africaine en mai 2010, le Congrès des Etats

Unis votent la Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda

Recovery Act of 2009 relatif au désarmement de la LRA

Le 14 octobre 2011, le Président des États-Unis Barack

Obama annonce l'envoi d'une centaine de conseillers militaires en

Ouganda,République démocratique du Congo,Centrafrique et Soudan

du Sud afin d'aider les forces de la région qui luttent contre la

LRA. L'objectif de cette intervention est la capture du chef

de la LRA, Joseph Kony . L'Union Africaine à

décidé, le 24 mars 2012, de déployer contre la LRA une

force multinationale de 5 000 hommes. Composée de soldats

ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Elle est basée

à Yambio, une localité du Soudan du Sud proche de la

frontière avec la République démocratique du

Congo. »39(*)La

LRA est accusé aussi pour atteinte à l'environnement dans les

parcs surtout de Garamba où elle installe des camps de ses hommes en se

livrant au braconnage des animaux protégés et provoquant des

batailles dans le parc comme objectif militaire.

§6. Les Forces Armées

de La République Démocratique du Congo, FARDC

« Les Forces

armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont

les forces armées officielles de la RDC anciennement appelés

Forces armées Zaïroises(FAZ).

Situation des Forces Armées

de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont dans un

processus de reconstruction après la deuxième guerre du Congo

finie en 2003. Le gouvernement à Kinshasa, les Nations Unies (avec la

MONUC d'un effectif total de 22 000 personnels fin 2009), l'Union

européenne (avec sa mission militaire EUSEC RDC et sa mission en 2006

EUFOR RDC) et des partenaires bilatéraux comme l'Angola, l'Afrique du

Sud et la Belgique essaie de créer une force viable capable de

réaliser les missions qui lui sont confiées, la plus importante

étant la sécurité et stabilité pour la nation.

Cependant, la réussite de ce processus paraît

incertaine car on assiste à un retour de la corruption et le

gouvernement congolais éprouve énormément de

difficulté à gérer et contrôler ses forces

armées. On note également un manque de coordination entre les

donateurs internationaux. Enfin, il est très important de souligner que

les FARDC se constituent en partie sur base d'une tentative de regroupement et

d'intégration (le "brassage" et le "mixage") au sein d'une structure de

commandement unique des forces militaires tant du gouvernement légal de

Kinshasa que des anciens mouvements de rébellion qui ont divisé

le pays, en particulier depuis la seconde guerre d'août 2008. Il s'agit

en particulier des mouvements Maï Maï, des troupes du RCD Goma, du

MLC de Jean Pierre Bemba. De vieux antagonismes existent entre ces forces qui

sont néanmoins censées opérer en harmonie au sein de

l'armée. Les tentatives récentes d'intégrer des

éléments militaires sous l'obédience du

Général Laurent Nkunda au Nord Kivu ont montré la

difficulté et les limites de cette stratégie. Les conflits

internes dans l'armée sont de plus en plus fréquents.

En 2004, le budget de la défense est officiellement de

93,5 millions de dollars soit 1,5 % du produit national brut. En 2006, il

est estimé à 2,5 % du PNB. Fin 2006, l'armée

congolaise compte près de 350 000 hommes selon le lieutenant

général Kisempia Kisempia, alors chef d'état-major

général des FARDC, qui a reconnu l'existence de problèmes

d'hébergements des troupes. Les observateurs militaires étrangers

estimait alors les effectifs de cette armée, en pleine restructuration,

à environ 200 000 hommes, les milices ayant étaient

officiellement intégrées dans celle-ci. En avril 2009, le

ministère de la Défense et l'état-major des Forces

armées de la République démocratique du Congo recensent

129 000 hommes sous les armes. Mais le problème le plus important

ne se trouve pas là. En dépit de l'aide internationale, la

R.D.C., auparavant le Zaïre, au vu du profond sous-développement

dans laquelle elle s'est enfoncée, n'a pas les ressources suffisantes

pour se doter d'une armée régulière, bien

gérée, dont les forces sont casernées.

L'impossibilité de survivre dans ces conditions les amène

à vivre sur le dos de la population par le biais d'exactions et de

spoliations constantes, principalement en zones rurales. La paysannerie,

déjà la partie la plus pauvre de la population, paye le plus

lourd tribut alors qu'elle est celle qui devrait être

protégée par l'armée qui exerce en principe un rôle

de maintien de l'ordre public, aux côtés de la police nationale.

On assiste donc à un retour à la situation que le pays a connu

à la fin de l'ère mobutiste où les militaires

étaient devenus la crainte majeure de la population. La MONUC se voit

donc obligée dans certains cas de protéger les populations

civiles des violences qui sont le fait des forces armées. Cette

dramatique évolution s'est encore aggravée par le nombre

croissant de violences sexuelles perpétrées par les militaires

dans les campagnes dans un contexte de relative impunité, les poursuites

engagées contre les auteurs de ces sévices par la juridiction

militaire étant très limitées au regard de

l'étendue du phénomène. »40(*)

§7.Mission des Nations Unies

pour la Stabilisation au Congo MONUC/MONUSCO

Cette mission onusienne a connu deux étapes importantes

d'abord celle de Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) ensuite l'actuelle

la Mission de Nations Unies pour la stabilisation au Congo

(MONUSCO) « Le mandat de la Mission de l'Organisation des

Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), qui a

succédé à la MONUC en juillet 2010, illustre parfaitement

le dilemme que pose le compromis potentiel entre la protection des civils et le

renforcement des capacités de l'État. En conséquence, le

terme de stabilisation est devenu ambivalent. »41(*)

« Créée officiellement par le conseil

de sécurité que le 10 novembre1999 (résolution

1279) »42(*),

« elle est la plus importante et la plus coûteuse des missions

actuelles des Nations Unies. Elle compte actuellement quelque 17 000

soldats dont plus de 5 000 au Nord Kivu. En dépit de cet

engagement dont le coût annuel se chiffre à plus d'un

milliard de dollars US (par comparaison le budget prévisionnel de

la RDC pour 2007 dépassait à peine 2 milliards de dollars),

il n'est ni exagéré ni provocateur de dire qu'elle a surtout

servi à verser de confortables salaires à ses

militaires-fonctionnaires. Il est vrai qu'ils sont originaires de pays en

développement et que par conséquent la guerre au Kivu participe

d'une certaine manière à l'aide internationale en faveur des pays

du Sud... »43(*). Les populations du Kivu, en dehors des

prostituées, de quelques chauffeurs recrutés localement, et

d'intermédiaires avisés savent quant à elles qu'elles

n'ont pas profité de leur présence : l'essentiel des

approvisionnements de la MONUC est importé ; surtout, la protection

des populations civiles n'a pas été assurée. Le nombre de

victimes depuis le début de la guerre civile, établi notamment

à partir d'enquêtes de Rescue Commitee, s'élèverait

à 4 millions de morts, sinon plus. Les chiffres résultent

d'extrapolations qui ne sont pas scientifiquement incontestables ; ils

donnent cependant une idée de l'ampleur des souffrances du peuple

congolais. Des millions de victimes d'un côté, une dizaine de

milliards de dollars dépensés depuis la création de la

Monuc de l'autre, la guerre qui repart de plus belle : le bilan est

atterrant. Les Nations Unies envisagent pourtant d'augmenter de quelque

3 000 hommes les effectifs de la MONUC : mais quels résultats

peut-on en attendre s'il n'y a pas de réelle volonté politique

qui permettrait aux casques bleus de s'engager militairement au-delà de

leur propre protection ou d'opérations d'interposition sans

lendemain ? La préoccupation principale de l'ONU étant qu'il

n'y ait aucune victime dans les rangs de ses « soldats »,

comment pourrait-elle pacifier le Kivu, c'est-à-dire désarmer les

FDLR, les Maï-Maï, les LRA et les troupes du CNDP aujourd'hui

les M23 . Les programmes pourtant très modestes dits DDRRR

(Désarmement, Démobilisation, Rapatriement,

Réinstallation, et Réinsertion) ou, encore plus modestes DDR

(Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) qu'elle a mis

en place donnent surtout du grain à moudre aux humoristes congolais.

L'inefficacité de l'ONU n'est toutefois pas le seul fruit de sa lourdeur

bureaucratique : on peut supposer qu'elle traduit aussi l'absence d'une

concordance de vues entre les membres permanents du Conseil de

Sécurité, notamment entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

d'une part, la France de l'autre. »44(*)L'escalade d'un conflit qui menace la paix et la

sécurité internationale dans la région a fini par

convaincre le Conseil de Sécurité de muscler son action en RDC en

la concentrant dans l'est de la RDC. Outre ses missions actuelles (protection

des civiles, désarmement et démobilisation des groupes

armés illégaux...) la MONUC est désormais clairement

mandatée pour « Utiliser ses moyens de surveillance et

d'inspection pour empêcher les groupes armés illégaux de

bénéficier d'un appui provenant du trafic des ressources

naturelles ». La résolution 1856 « engage tous les

Etats, en particulier ceux de la région, à prendre les mesures

voulues pour mettre fin au commerce illicite de ressources

naturelles ». Dans la foulée, la résolution 1857

élargit l'arsenal des sanctions qui incluent désormais

« les personnes ou entités appuyant les groupes armés

illégaux... au moyen du commerce illicite de ressources

naturelles ». Des tableaux sont prévus avec détails

à l'index de travail mais« afin de mieux comprendre cette

évolution riche en soubresauts et en revirements, nous avons

distingué quatre phases principales :

-2000-2003 : Négociations et retrait des troupes

étrangères

-2003-2006 : Transition et élections

-2006-2008 : Paralysie et affrontements

-2009-2011 : Pacification forcée et

stratégie de sortie »45(*)

L'impuissance de la monusco de stabiliser le pays nuit

sérieusement à sa réputation, certaines voix

s'élèvent en l'accusant de complice, c'est le cas de diplomate

Charles Mbelo qui affirme : « Tous ces des beaux textes et

des beaux discours officiels, c'est pour distraire et tromper l'opinion. Si

officiellement l'ONU l'a chargé d'une mission aux contours

angéliques mais la nuit la CIA lui a confié une mission

diabolique contre le Congo et le peuple congolais(...)Ces deux

questions n'ont jamais trouvé de réponse et donc il s'agit d'un

plan bien ordonné que la CIA a préparé à

l'intention des multinationales pour faire main basse sur les richesses du

Congo. »46(*) Face à l'impuissance militaire de

l'ONU, B. Boutros-Ghali, - secrétaire général de l'ONU de

1990 à 1995 - réclama la création d'une force d'imposition

de la paix, qui serait le véritable bras armé de l'ONU en ce

terme :« Lorsque les moyens pacifiques et les sanctions ont

échoué, reste l'emploi de la force militaire. (...) Ce recours

est essentiel à la crédibilité de l'Organisation des

Nations unies en tant que garante de la sécurité collective.

(...)La possibilité de dépêcher sur le terrain des forces

militaires immédiatement disponibles pourrait dissuader un agresseur

potentiel de se lancer dans une aventure guerrière. (...) Ces forces

auraient pour mission d'intervenir en cas d'agression

caractérisée, en cours ou imminente. (...) je suis favorable

à l'envoi d'unités d'« imposition de la paix ».Ces

forces d'imposition de la paix devraient être dotées d'un

équipement plus lourd que celui dont disposent actuellement les forces

de maintien de la paix, les casques bleus. »47(*)

§8.Les Pays Voisins( LE

RWANDA,L'OUGANDA ET LE BURUNDI)

« Le Rwanda est un acteur essentiel de la guerre du

Kivu. Non seulement parce que la déstabilisation de l'Est de la RDC est

la conséquence directe de ses problèmes internes (surpeuplement

et exportation de ses violences intercommunautaires), mais aussi parce que

Kigali essaye d'exercer un contrôle sur l'Est du Kivu, tant pour sa

sécurité que pour s'approprier des terres et des ressources

minières. L'Ouganda a aussi des visées économiques sur le

nord de la province, mais il est surtout concerné par le conflit,

à certains égards comparable, de l'Ituri. La question de

l'implication du Rwanda dans la guerre du Kivu fait toujours problème

car elle pose in fine celle du périmètre de l'Etat. Le

chevauchement d'identités ethniques transfrontalières et

d'appartenances nationales dessine des configurations complexes et des statuts

ambigus. Pour les adversaires de Nkunda, qui lui-même se revendique

Congolais à part entière, il ne fait aucun doute qu'il est

à la solde de Kagame. L'engagement au début des années

1990 d'un grand nombre de Tutsis du Congo auprès du FPR et

l'étroite collaboration entre le Rwanda et le RCD Goma entre1998-2002

ont créé des solidarités actives, au point qu'il est

difficile de faire le partage entre ce qui est

« congolais » et « rwandais » - une

ambivalence qui alimente l'hostilité des autres groupes ethniques du

Kivu. En s'appuyant sur des réseaux transfrontaliers, familiaux,

culturels, ou d'affaires, le Rwanda reste en tout cas un acteur

omniprésent sur la scène économique, politique et

militaire du Kivu. Son appui au CNDP, sans être inconditionnel pour des

raisons de stratégie politique propre à Kagame, s'exerce sans

doute moins dans le domaine militaire sauf peut-être dans la zone

frontalière, que dans celui des services,

télécommunication, système bancaire, facilités

commerciales etc. « Il se pourrait que le CNDP soit en train de se

substituer au RCD-Goma comme acteur privilégié des relations avec

le Rwanda. »48(*)Après une paix éphémère

suite à cette négociation de Amani leo entre le gouvernement et

les groupes armés, en avril 2012 ;une nouvelle dissidence de

Général Bosco Taganda réclama l'application des accords du

23 mai 2009 où au début la main noire du Rwanda En outre d'autres

preuves éloquentes ont été complétées par

la monusco comme les témoignages de 13 prisonniers de guerre venus du

rang de M23 qui attestent qu'ils étaient recrutés et

formés par le Rwanda .A part ces témoignages, la nature des

uniformes et des armes sont d'origines de l'armée rwandaise.49(*)Mais l'alliance de pays

voisins(Rwanda, Burundi et Ouganda)avec les multinationales pour la

déstabilisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui, Pourtier explique

que« De nombreuses entreprises industrielles américaines ayant

participé à la création de l l'American Mineral Fields

Incorporated (AMFI) en 1995. L'entente entre les dirigeants de l'AMFI, et

MM. Museveni, Kagame, Buyoya et Kabila remontait à une période

antérieure à 1995, année de la création d'AMFI. La

coopération entre l'un des dirigeants de cette entreprise (Jean Raymond

BOULLE) et le tandem Museveni-Kagame, pourrait même avoir

précédé le double assassinat des Présidents

rwandais Habyarimana et burundais Ntaryamira, abattus, dans le jet

présidentiel dans la nuit du 6 avril 1994. Cette entente a

continué pendant la guerre de libération jusqu'en mai 1997.

Museveni et Kagamé connaissent parfaitement les

véritables desseins que nourrit l'AMFI pour le Congo et la Région

des Grands Lacs, ils savent également la place qui leur est

assignée, la nature de la cause qu'ils défendent ainsi que le

rôle qui a été attribué à Kabila. Les

objectifs convergents poursuivis par la société américaine

et ses partenaires rwando-ougando-burundais, s'opposent aux

intérêts de Kabila, de la RDC et du peuple

congolais. »50(*)

§9.Les Firmes

Multinationales

« L'indignation des Nations Unies et de la presse

internationale face à l'exploitation meurtrière du coltan en RDC

n'a jamais permis d'assainir la situation. Et pour cause, les coupables

désignés ne sont pas ceux situés en amont du

problème. Leurs activités, téléguidées,

s'insèrent dans l'architecture d'une guerre géostratégique

menée par des acteurs de marchés de coltan. Y distinguer, les

points névralgiques revient à identifier les leviers par lesquels

les Etats gouvernent le marché de l'or gris dans les circuits

internationaux : HC Starck(Allemagne),Cabot. Corp., Kemet Corp., et Vishay

Intertechnology (USA),ainsi que Sons of Gwalia (Australia) »51(*) En recherchant les causes

latentes, il est découvert que cet appétit de pillage de

richesses de la RDC par certaines firmes multinationales sans tenir compte de

la morale date de longtemps. BARACYESTE explique brièvement

que« La guerre du Zaïre (comme celle du Rwanda en 1990) fut

présentée comme une guerre interne de libération politique

pour destituer le Maréchal Mobutu. L'AMFI apporta un appui financier,

militaire et logistique déterminant aux organisations coalisées

au sein de l'AFDL. Aujourd'hui, les armes, les munitions, les

équipements militaires sophistiqués qui ont permis à

l'AFDL de remporter la victoire sur les Forces Armées Zaïroises,

continuent d'être mis à la disposition du Rwanda, de l'Ouganda et

du Burundi par la même société AMFI, dans la guerre que ces

trois pays mènent au Congo(...)D'après les termes du pacte

conclu, la révision du tracé des frontières en faveur du

Rwanda et de l'Ouganda devait satisfaire simultanément ces deux pays,

mais également les desseins géostratégiques de l'AMFI en

plein accord avec les ambitions territoriales des régimes

mono-éthniques et minoritaires en place à Kigali, Kampala et

Bujumbura. D'où l'éclatement de la crise lorsque L.D.Kabila

renvoie brutalement le contingent militaire rwandais présent au

Congo-Kinshasa(...)L'étincelle qui a mis le feu aux poudres entre les

rwandais et Kabila n'est pas due uniquement au comportement

barbare des militaires rwandais du FPR mais aussi à la remise en cause

des contrats signés avec le consortium Americano-canadien AMFI au profit

de l'AAC d'Afrique du Sud. L'autre élément qui a contrarié

les projets de l'AMFI en RDC serait due à la dénonciation du

contrat de privatisation de la Gécamines que la société

avait négocié en avril 1997 avec les nouvelles autorités

congolaises de l'AFDL. (...)Cet accord de cession du géant de

l'économie congolaise permettait à l'AMFI

d'accélérer l'exécution de l'un de ses objectifs: le

démembrement du pays et sa partition en de micros états

antagonistes, démunis de moyens financiers et d'infrastructures

économiques (sorte de balkanisation). Le plan de l'American Mineral

Fields Incorporated (AMFI) ne s'est pas déroulé

conformément à ses prévisions. »52(*)

Certes, rien ne fait plus l'ombre d'un doute sur la part

active des multinationales dans les guerres récurrentes à l'est

de la RDC. Plusieurs études, enquêtes et rapports des

organisations officielles comme personnalités indépendantes

à l'instar de GRAMA53(*), des Nations Unies54(*), Didier FAILLY55(*) et Emmanuel DEBELLEX 56(*)qui ont abouti à des conclusions allant au

même sens que ce sont les firmes multinationales susdites qui se

constituent en réseau maffieux en utilisant les pays voisins(le Rwanda,

l'Ouganda et le Burundi) pour cueillir les mines et autres ressources en

contre partie du sang et des viols de la population congolaise. Ainsi, la RDC

est donc confrontée à une remise en cause globale de son

existence même: dans son intégrité territoriale, par toutes

les forces "visibles et invisibles" qui l'ont agressé depuis 1996,

à partir du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda, et qui remettent en

cause les frontières héritées de la colonisation, par la

destruction des infrastructures économiques et environnementales et

en tant que membre de l'ONU, parce que cette Organisation Mondiale ne condamne

pas fermement les trois pays agresseurs, et ne prend aucune sanction contre ces

multinationales dont d'ailleurs les adresses de leurs sièges

administratifs se trouvent dans les pays qui sont des exemples de la

démocratie et du respect de droit de l'homme .

Chapitre deuxième :

LES IMPACTS ET LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Ce deuxième chapitre portera sur deux sections dont la

première sera consacrée sur les atteintes graves portées

sur les Parcs Nationaux et sur les Aires Protégées et la seconde

section sur les impacts et conséquences sur l'environnement.

Section I : ATTEINTES GRAVES

SUR LES PARCS NATIONAUX et AIRES PROTEGEES

Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC

possède une des plus riches biodiversités de la planète en

raison de sa position géographique. Selon l'Institut Congolais pour la

conservation de la nature, «la biodiversité de la RDC est

caractérisée par 11.000 espèces de plantes,409

espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069

espèces de poissons, 152 espèces de serpents. La faune renferme

des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé nain ou

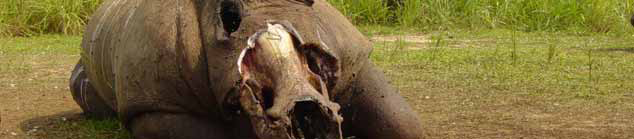

bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros blanc du nord,

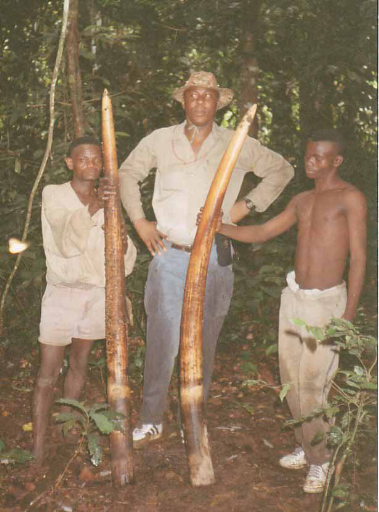

l'okapi. » 57(*)

Les APs (Aires Protégées) de la RDC comprennent

sept Parcs Nationaux (les Parcs Nationaux des Virunga, de la Garamba,de

Kahuzi-Biega, de la Salonga, de l'Upemba, de Kundelungu et de la Maiko), la

Réserve de Faune à Okapi, le Parc marin des Mangroves et environ

57 Domaines et Réserves de Chasse. Cinq de ces AP sont inscrites au

statut des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il s'agit des Parcs

Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de Kahuzi-Biega (PNKB) et de

la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de Faune à Okapis

(RFO)58(*).

Malheureusement, l'étendue des dégâts écologiques

résultant du conflit armé et de l'exploitation illégale

des ressources est considérable sur cet environnement exceptionnel.

Les menaces qui s'exercent sur ces Aires

Protégées et leurs ZT (zone tampon) respectives sont nombreuses.

Les plus importantes sont: le braconnage, l'occupation des terres à

l'intérieur des Aires Protégées par les populations et les

bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et

l'exploitation forestière. A cela s'ajoutent d'autres menaces telles que

la pauvreté grandissante, l'explosion démographique, les effets

des guerres et de l'instabilité politique aussi bien dans la RDC que

dans certains pays voisins. Toutes ces menaces ont eu des conséquences

néfastes sur le statut des Aires Protégées.

« S'agissant de la faune, il a été

enregistré de considérables réductions des populations

animales au point que certaines espèces sont présumées

disparues (éléphants au PNKB) et, d'autres, se font rares

(zèbre au PNU). Les grands troupeaux des populations animales de jadis

n'existent pratiquement plus. La flore n'a pas été non plus

épargnée. De vastes étendues de végétations