La population de la commune de Zè utilise les ressources

en eau à de diverses fins.

· Usage des eaux

atmosphériques

L'eau de pluie est utilisée dans les activités

ménagères à savoir : la lessive, la toilette, la cuisine

et la lessive.

Sur les 207 ménages enquetés, 89 disposent

d'une citerne et recueillent l'eau de pluie. Tous les 50 agriculteurs

interviewés utilisent les eaux de pluies conservés dans des

citernes.

Il n'existe pas d'industries dans la commune de Zè.

Les unités de transformations disponibles sont pour la plupart, des

associations de femmes qui s'occupent de la transformation du manioc en gari et

tapioca, de l'ananas en jus d'ananas et de la noix de palme en huile rouge.

Elles utilisent donc de l'eau de citerne pour laver et mettre au propre le

manioc ou la noix de palme. Certains particuliers vendent l'eau pour

alléger les peines de la population, rapprocher les points d'eau dans

leur village et pour augmenter également leur revenu financier en

construisant des citernes dans leur maison pour alimenter les habitants qui

sont éloignés des Bornes Fontaines.

· Usages des eaux superficielles

Le paysan africain est impuissant de retenir, de

préserver, d'utiliser avec précaution l'eau de pluie

tombée sur sa terre au bénéfice des plantes, des cultures,

de la mettre en réserve pour en disposer durant les périodes

sèches (Chleq et al, 1997).

Les cultures au Bénin sont exposées aux

aléas climatiques (MEPN, 2008). Le paysan attend le début de la

saison pluvieuse pour commencer à cultiver ; s'il n'y a pas de pluie,

les cultures sont exposées à la sécheresse. La frange de

la population interviewée constituée d'agriculteurs estime

qu'elle souffre énormément du manque d'eau en saison

sèche. Ils puisent dans les marigots ou les cours d'eau qu'ils utilisent

pour arroser leurs champs d'ananas ou de manioc.

Sur les 207 ménages enquêtés, 15,46 %

utilisent les eaux superficielles, soit un total de 32 ménages. Parmi

ces ménages, certains utilisent les eaux superficielles pour leur besoin

domestique.

Par contre, d'autres irriguent leur champ en se servant des

sillons et des billons. Dans les régions d'Awokpa, Djigbé,

Houedota, Sèdjè-Dénou et

SèdjèHouègoudo, la production rizicole et le

maraîchage se font dans les bas-fonds. Mais la non maîtrise de

l'eau dans les casiers emporte très souvent les cultures. La photo 9

montre un champ irrigué.

Photo 9 : Vue d'un champ irrigué

à Adjan

Prise de vue : KANHONOU, juillet

2011

La plupart des paysans de l'arrondissement d'Adjan

installé à côté des cours d'eau irriguent leur champ

pour mieux faire face aux intempéries climatiques.

La pisciculture est aussi pratiquée dans des trous

à poisson non encore aménagés à Houéhounta.

Deux Organisations Non Gouvernementale telles que l'Association Huma-Nature et

l'Association pour la Santé et l'Education installées à

Zè, font à part la vente de l'eau, le jardinage et aussi la

culture du manioc à proximité de leur point d'eau.

· Usage des eaux souterraines

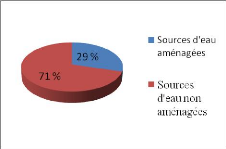

Sur les 207 ménages enquêtés, 147

utilisent les sources d'eau non aménagées (les citernes et les

puits traditionnels) pour satisfaire les besoins tels que : la boisson, la

cuisine, la toilette et la lessive, soit un pourcentage de 71 %.

Par contre, les 60 restants, soit 29 % de

l'échantillon utilisent les sources d'eau aménagées (les

PEA, les AEV, les Forages, les Puits Modernes et les Bornes Fontaines) pour la

boisson et la cuisine. La plupart d'entre eux exprime des doutes sur la

qualité de l'eau qu'elle boive car la majorité de ces

ressources

telles que les puits traditionnels n'est pas

protégée. La figure 4 présente la fréquence

d'utilisation des sources d'eau aménagées et celle des sources

d'eau non aménagées.

Figure 4: fréquence d'utilisation des

eaux souterraines pour les usages

domestiques

Source :

Enquête de terrain, 2011

L'analyse de la figure 4 révèle que parmi les

enquêtés, 71 % continuent d'utiliser l'eau des sources non

aménagées pour les usages domestiques pendant que 29 % utilisent

les sources aménagées pour ces mêmes usages. Ceci peut

être à la base de maladies hydriques liées aux microbes

contenus dans ces eaux qui ne sont pas couvert pour la plupart. La mauvaise

gestion des ressources en eau de la part des sages de la localité et le

non respect des règles par la population sont aussi à la base de

l'abandon des ouvrages et des pannes fréquentes. L'entretien des points

d'eau et des ouvrages est nécessaire pour limiter ces risques.

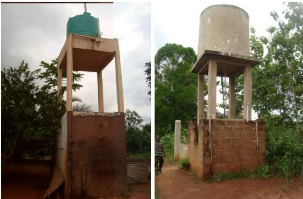

Le commerce de l'eau est assuré par des particuliers,

des associations et des fermiers qui se portent volontaires ou sont

désignés pour la vente. La plupart de ces particuliers vendent

l'eau à un prix beaucoup plus inférieur qu'à celui des

fontainiers (prix fixé par la commune). Pour les particuliers, le prix

de vente du bidon d'eau de 25 litres est soit à 15 FCFA ou à 20

FCFA alors que la même quantité d'eau est vendue par le fontainier

à 25 FCFA. La photo 10 présente des châteaux d'eau

privés à Goulo et Havikpa.

(a) (b)

Photo 10: Châteaux d'eau privés

à Goulo et Havikpa

Prise de vue : KANHONOU,

2011

Les châteaux d'eau ci-dessus sont en matériau

précaire (plastique), photo 10(a) et définitif

(béton), photo 10(b). Ils servent à alimenter le

propriétaire et la population en eau potable. Ils sont munis d'un

réservoir dans lequel l'eau est stockée et vendu selon le prix

fixé par le vendeur.