2. Euroméditerranée : un projet urbain

pour une nouvelle centralité métropolitaine

Après avoir vu les similitudes et les points communs

entre les projets urbains dits de « régénérence

» urbaine des espaces arrière-portuaires des villes

européennes méditerranéennes, intéressons nous au

cas de Marseille.

La cité phocéenne dispose elle aussi d'une

grande opération de renouvellement socio-économique et urbain de

l'espace situé à proximité du port :

Euroméditerranée. Né aux croisements des volontés

de l'État et des pouvoirs locaux, ce projet urbain réinvente les

relations entre la ville et son port, mais cherche aussi à faire

basculer Marseille dans le rang des métropoles modernes.

Pensé comme une vitrine urbaine, le nouveau quartier

poursuit divers buts et objectifs, parmi lesquels on compte des buts

économiques, mais aussi des objectifs d'organisation territoriale. En

effet Euroméditerranée doit permettre à Marseille de

devenir une métropole méditerranéenne gouvernant une large

aire urbaine. Je chercherai donc à savoir si

Euroméditerranée est un projet de dimension métropolitaine

et si celui-ci favorise la construction métropolitaine.

Avant de nous intéresser plus en détail à

ceci, il convient cependant de rappeler les liens existant entre la ville et

son port. L'histoire de la ville est très liée à son port

; nous verrons donc par la suite comment Euroméditerranée,

à travers sa programmation, réinvente l'interface entre ces deux

ensembles.

Par la suite nous analyserons le rôle du projet urbain

pour la ville et le territoire métropolitain. Nous nous pencherons

ensuite sur l'image que celui-ci produit et les effets qui en découlent.

Enfin nous analyserons la gouvernance du projet et de la structure en charge de

celui-ci : l'EPAEM.

40

A. Une volonté de rapprocher la ville de sa mer

et de son port

Marseille est une ville méditerranéenne, mais

aussi portuaire. En effet les liens entre la ville et son port ont

marqué le territoire et l'histoire de la cité phocéenne.

Nous ferons donc dans un premier temps un rappel de l'histoire de la ville et

du port. Nous verrons comment les liens entre eux ont été

bénéfiques pour le territoire, et comment ceux-ci se sont

détériorés au fil des années, entrainant une

volonté de l'État de reconquérir les abords du port.

A. Histoire du port, de la ville de Marseille et des

liens existant

Marseille est une ancienne cité phocéenne,

chacun le sait et l'histoire est connue, mais il est bon de la rappeler pour

mieux comprendre et analyser les liens avec la mer et le rôle du port

dans le développement de la ville.

En 600 avant J.C, des colons venus de Phocée, ville

grecque d'Asie mineure, débarquent dans la calanque du Lacydon. Au vu de

la morphologie du site (le Lacydon est une darse naturelle de près d'un

kilomètre de long et de 300 mètres de large), l'emplacement est

idéal pour y implanter un comptoir. La cité phocéenne se

développe alors sur les hauteurs à proximité ; Massalia

est née.

Très vite le port va devenir une place

stratégique pour le commerce entre Orient et Occident, une porte

d'entrée sur la Gaule au niveau commercial, et un point de départ

pour des expéditions maritimes en direction de l'Afrique et de la

péninsule ibérique. Jusqu'à l'invasion romaine en l'an -

49 av. J.C, Massalia va se développer ; l'invasion romaine glorifiera la

voisine Arles. La fin de l'empire romain et les invasions barbares qui ont

suivi marqueront une période d'instabilité pour l'Europe, dont

Marseille n'est pas épargnée.

Sous Charlemagne (768-814) et son successeur Louis

Ier (814 -840) un calme relatif s'installe à Marseille ;

celle-ci est incorporée au royaume de Provence. Au temps des

Mérovingiens, Marseille redevient le principal port en liaison avec

l'Italie, Byzance et le monde oriental. Les huiles, les vins, les épices

et les céréales forment l'essentiel des marchandises

échangées. La dimension commerciale de la ville s'affirme au fil

des ans. Les activités du port retrouvent leur élan avec le

développement des royaumes « francs ». Ceux-ci ont besoin du

soutien de l'Occident, fourni le plus souvent par des villes marchandes. Le

commerce est également très actif avec l'Afrique du Nord,

l'Italie, la Sicile et l'Espagne. Ce développement est alimenté

par l'extension du marché intérieur. Arles, Avignon, Lyon

constituent des entrepôts et des relais vers les grandes foires. Cet

essor remarquable s'étend jusqu'au XIV ème

siècle. Marseille va alors se développer et rayonner sur la

Méditerranée.

Au XV ème siècle, l'attaque des

Aragon va décimer la ville, son port et sa flotte. Les relations avec

l'Espagne et l'Afrique du Nord sont rompues, et la fin du siècle sera

marquée par l'édification sous le règne du roi René

de la tour St-Jean en l'an 1447. Le négoce maritime va par la suite

reprendre de l'ampleur essentiellement grâce au développement de

marchés intérieurs.

41

Entre 1481 et 1494, Marseille et la Provence sont unies au

royaume de France. Véritable fleuron économique du pays,

rayonnant à nouveau sur la Méditerranée, le port devient

également arsenal militaire et chantier naval des flottes royales. Le

port connait alors un développement et des aménagements

successifs sous les différents rois, lui conférant des avantages

et renforçant son rôle de place commerciale. La création

d'un Bureau du Commerce en 1599, chargé d'informer les autorités

des améliorations jugées utiles, renforce la dimension

commerciale de la ville. Ce bureau deviendra par la suite la première

Chambre de Commerce et de l'Industrie.

Au début du règne de Louis XIV, la ville se

développe dans une quasi-autonomie jusqu'en 1660, où une

occupation militaire est décidée pour calmer ses

velléités d'indépendance. Le pouvoir central impose alors

une politique de sévérité. Une garnison permanente de 3

000 hommes est installée et la construction des forts Saint-Jean et

Saint-Nicolas décidée. L'action de Louis XIV s'avère

cependant efficace et bienfaisante pour la prospérité de

Marseille. Il ordonne l'agrandissement de la ville qui voit sa superficie

tripler.

En 1669, l'édit de Mars renforce le poids

économique de la ville en taxant de 20% les marchandises « d'Orient

et de Barbarie » venant d'autres ports du royaume. Marseille devient la

porte d'entrée commerciale du royaume pour tout le pourtour de la

Méditerranée. Ceci est accentué en 1703, avec une

exonération totale pour certaines marchandises ; par ailleurs les

aménagements du port sont poursuivis permettant d'accueillir des navires

toujours plus grands. La peste et le transfert du port militaire à

Toulon en 1748 ne ralentiront pas l'essor du port et de la ville. Au contraire,

des disponibilités foncières sont abandonnées pour des

constructions immobilières où se développent de nombreuses

activités en lien avec la mer.

La révolution française et les guerres

successives de l'empire vont mettre la ville en état de faillite ;

émeutes et manifestations se succèdent, des disettes vont

même menacer la ville suite au blocage maritime et continental de la

ville.

A partir de 1825, l'activité économique reprend

une fois encore ; les industries se développent ; le port connaît

un nouvel élan. Sur décision de Napoléon III, un canal

d'Arles à Bouc est creusé et concrétise la liaison

Rhône-Mer. Durant le Second Empire, Marseille reste le grand port

méditerranéen. L'aménagement de voies ferrées

(Avignon-Marseille en 1849, Marseille-Toulon en 1859) constitue un

élément de liaison efficace avec l'intérieur. Avec le

développement de la navigation mécanique, le nombre et la

régularité des bateaux augmentent, ainsi que le volume de leur

cargaison. Commodités d'accostages et rapidité des

opérations doivent être en place pour répondre aux besoins

du commerce.

Après de nombreux projets tant au Nord qu'au fond du

Lacydon, un port auxiliaire est creusé à la Joliette. Le port de

Marseille trouve là son véritable levier d'extension. Les

études prospectives se basant sur les futurs besoins étendent le

port dans des proportions gigantesques pour l'époque. Sous le

régime de Napoléon III, deux môles contigus, Lazaret et

Arenc, vont être aménagés. D'autres travaux d'extension se

poursuivent jusqu'à la fin du siècle. La révolution

engagée avec le développement des échanges induit de

véritables mutations des infrastructures. Les quais et les espaces de

réception des marchandises s'étendent pour répondre

à l'augmentation des tonnages et au progrès de la manutention. Le

dépôt des cargaisons, à proximité des navires

accostés, devient une nécessité.

42

L'État concède la création et

l'exploitation de vastes docks à une compagnie privée ; ceux-ci

ouvrent en 1863 et vont prendre une part très importante dans la vie du

port. Vaste lieu de stockage, les docks vont permettent de répondre

à l'agrandissement des bassins, qui couvrent à l'époque

une surface de 72 hectares. Ils sont aussi conçus pour améliorer

la fluidité des marchandises et réduire le temps de rupture de

charge. Ils permettent de rationaliser l'espace portuaire, mais ils

rationalisent aussi l'espace urbain car ils se détachent du reste de la

ville au niveau architectural : la création des Docks et entrepôts

apparait comme un moment important de la dissociation entre ville et port.

Figure 7 : Évolution de la façade maritime

marseillaise

1. Marseille, vue prise au dessus des Catalans, par Alfred

Guesdon en 1848.

2. Vue perspective du port de Marseille, par

Frédéric Hugo d'Alésé en 1888.

Source : Marseille Euroméditerranée,

accélérateur de métropole.

La dynamique industrielle et l'ouverture de nouveaux

marchés par les possessions d'outre-mer et les colonies viennent

compléter le développement du port. L'ouverture du canal de Suez

en 1869, facilite les échanges commerciaux et maritimes ; l'image d'une

« porte de l'Orient » est alors attribuée à Marseille,

qui est en 1872 le quatrième port mondial. Le mouvement maritime

colonial représente, en 1896, plus du quart de la navigation totale. Le

port de Marseille, même s'il emploie de nombreux habitants des quartiers

voisins est moderne, il dispose de grues et d'ascenseurs à pression

d'eau et à vapeur, ainsi que d'une grue flottante de 20 tonnes. La

montée en puissance du chemin de fer est aussi un fait notable qui va

fortement marquer le port : le rail va même jusqu'à imposer sa

géométrie, comme en témoignent les môles et

traverses obliques du bassin du Président Wilson, qu'adopteront beaucoup

de ports. L'industrie de la réparation navale connaît un essor

fulgurant et les ateliers se multiplient pour donner une nouvelle fonction au

port.

Le port de Marseille s'afÞrme donc comme l'un des plus

rapides d'Europe. Cependant l'essor des ports des villes nord

européennes va rapidement venir réduire l'influence et

l'importance de Marseille. La nécessité et l'urgence

d'étendre les bassins se font à

43

nouveau sentir pour que Marseille reste dans la

compétition mondiale que les ports se livrent. La compression physique

de la ville sur le port contraint celui-ci de se renouveler sur lui même

pour se développer, contrairement à d'autres ports du Nord de

l'Europe ou des États-Unis. Cependant ceci caractérise de

nombreux ports Méditerranéens.

Au cours des premières décennies du

XXème siècle, les bassins occupent le littoral

marseillais jusqu'à la chaîne de l'Estaque. Ceux de la

Pinède et de la Madrague sont construits, ainsi qu'un dépôt

pétrolier marquant les débuts d'une nouvelle histoire

industrielle. A partir de 1911, les études sur l'extension portuaire

atteignent les limites géographiques de la commune. Une nouvelle

génération de projets voit le jour : le pôle

industrialo-portuaire extérieur au territoire de Marseille.

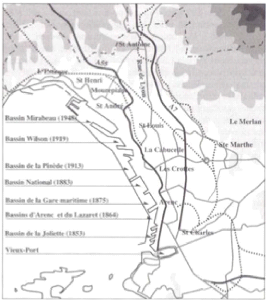

Figure 8 : Aménagement du littoral Nord de Marseille

au XX° siècle

Source : Donzel, 1998

La première guerre mondiale va troubler le

développement du port, mais à la sortie du conflit international

les pouvoirs publics vont appuyer une politique de développement de

l'industrie pétrochimique. L'étang de Berre offre alors les

conditions idéales pour stocker et raffiner l'or noir et dès 1930

des raffineries vont s'installer à Berre. Différentes annexes

seront créées et rattachées au port de Marseille dans les

années qui vont suivre.

La deuxième guerre mondiale va aussi fortement marquer

l'histoire du port et de la ville : jusqu'en 1942 Marseille est une ville

où l'on embarque pour la liberté. Cependant le régime de

Vichy va tout de même orchestrer la destruction d'une partie des

quartiers jouxtant le vieux-port afin de nettoyer le sol urbain. En 1944 les

Allemands détruisent quais, môles, grues, hangars et navires pour

gêner l'arrivée des Alliés. La libération sera donc

suivie d'une période de reconstruction du port. Un travail d'adaptation

va accompagner cette reconstruction ; ceci permet à Marseille de rester

une grande place maritime.

Mais les années 1960 et la fin de l'empire colonial

français va porter un coup fatal au port de Marseille et à

l'ensemble de la ville. Les échanges commerciaux avec les anciennes

colonies sont alors fortement limités ce qui à pour effet de

réduire l'importance du port ; les industries qui utilisaient les

matières premières venant d'Afrique, Orient ou

Extrême-Orient vont aussi être touchées et disparaissent peu

à peu. Une reconversion industrielle tournée vers le

pétrole et la métallurgie est envisagée par les pouvoirs

publics ; celle-ci doit être localisée dans le golfe de Fos.

|