1.2.2 Les mécanismes de défenses de la

personnalité limite

« Les mécanismes de défense sont des

stratégies inconscientes mises en place afin de protéger le Moi

contre l'envahissement par l'angoisse et/ou la souffrance dépressive.

» (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de

défense)

Si ces stratégies adaptatives ont pu être utiles

à un moment donné, elles peuvent parfois persister même

lorsque le contexte qui les a suscitées n'est plus présent. Cela

peut conduire à une rigidification de la

personnalité.

En ce qui concerne les troubles limites, identifier ces

mécanismes revêt une grande importance à la fois pour le

thérapeute et pour le patient. Alors que cela fournit au

thérapeute des informations diagnostiques précieuses, un travail

dynamique visant à explorer consciemment ces modes de fonctionnement

peut aider le patient à éviter les pièges posés par

ces mécanismes rigides devenus incapacitants. (Estellon, V. (2011).

Les mécanismes de défense.

Dans : Vincent Estellon éd., Les états limites

(pp. 55-63))

Dans son ouvrage, l'auteur Estellon

évoque plusieurs mécanismes de défense : 1. Le

clivage

Le clivage est l'opération défensive essentielle

utilisée par les états limites. Son but principal est

d'éviter la confrontation du sujet face à son ambivalence

affective et à la souffrance dépressive. Heinz Kohut, dans ses

travaux sur les pathologies narcissiques, distingue le clivage

horizontal et le clivage vertical. (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

J'aimerais porter une attention particulière au clivage

horizontale, qui expose la particularité de la pathologie limite. Ayant

un narcissisme défaillant, lui aussi, poreux, ce dernier blessé,

provoque une diminution de l'énergie narcissique qui a comme effets

directs une faible estime de soi, une tendance à la honte, et aux

inhibitions. Ce clivage de type qualitatif amènera cette propension

pathologique aux pensées et affects manichéens.

Ce clivage opère avec la même force sur le Moi qui va tantôt

être idéalisé, tout-puissant, omnipotent, puis tout

à coup assimilé au déchet, au rien, au vide, proche de

l'idée de ruine mélancolique. (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

13

2. Le Déni

|

En complément du clivage et étayé par

lui, le déni permet de retirer de la conscience et de maintenir

isolés certaines pensées ou émotions qui ne correspondent

pas à la position affective, thymique dans laquelle le sujet

préfère se situer. Tout ce qui pourrait fragiliser

l'équilibre psychique par son caractère contradictoire ou ambigu

est écarté de la conscience. Le sujet refuse de reconnaître

une dimension traumatisante de la réalité. (Estellon, V.

(2011). Les mécanismes de défense)

|

|

3. L'identification projective

|

Cette défense est très utilisée par les

pathologies limites, elle s'exprime par des fantasmes inconscients permettant

au sujet d'introduire des parties de sa propre personne dans l'autre dans le

but de le contrôler, le posséder ou le détruire.

(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)

|

|

14

Il s'agirait de pouvoir faire de l'autre un double imaginaire

garant de l'identité de soi.

L'association de l'identification et de la projection peut

sembler complexe car ces mécanismes impliquent

généralement des mouvements opposés. En effet,

l'identification permet au sujet d'adopter certaines qualités de

personnalité de l'autre (comme le système de valeurs par exemple,

au hasard...) tandis que la projection consiste à rejeter et à

expulser certaines qualités personnelles sur autrui : tout ce que je

considère comme négatif et dont je veux me débarrasser est

projeté sur quelqu'un d'autre.

· Ces deux mécanismes participent au

développement psychique normal de l'individu : faire

sien ce qui apparaît bon et attrayant et jeter à

l'extérieur ce qui semble menaçant et dangereux.

(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)

15

Melanie Klein met en évidence l'importance de la

projection des aspects "bons" pour favoriser le développement de

relations d'objets saines et l'intégration du Moi, facilitant ainsi

l'empathie. (Klein, M. (1984). Love, guilt, and reparation, and other

works)

De même, W. R. Bion a mis en lumière que ces

mécanismes sont fondamentaux pour la structuration de la psyché,

car ils permettent à la pensée d'accéder à la

symbolisation et de se détacher de l'objet. (Bion, W. R. (1989).

Elements of psycho-analysis.)

L'identification projective devient pathologique

lorsqu'elle cesse d'être transitoire, lorsqu'elle devient un

moyen de dénier la réalité. Le sujet, en

s'identifiant aux parties de l'objet contenant ses propres parties

clivées/projetées, se perd dans une perception confuse où

l'autre c'est lui. (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de

défense)

4. L'idéalisation primitive, l'omnipotence et la

dévalorisation

Le mécanisme d'idéalisation, fonctionne aussi de

manière complémentaire avec le clivage. L'objet, est fortement

idéalisé, idolâtré. Ne présentant aucune

faille, ne pouvant décevoir, paré de toutes les qualités,

cet objet est présenté comme « parfait ». Ce « bon

objet » idéalisé est censé protéger le sujet

contre les « mauvais objets ». (Estellon,2011)

L'idéalisation peut s'envi-sager comme le pendant du rejet :

tandis que celui-ci s'ap-plique à tout ce qui est exclu, celle-là

aspire à la prise de puissance et à la jouissance.

Kernberg la qualifie de « primitive » pour l'opposer

aux formes plus tardives d'idéalisation telles qu'on les rencontre chez

les dépressifs qui idéalisent les objets pour se protéger

du sentiment de culpabilité

Pierre Auguste Cot (French, 1837-1883) Spring

étroitement lié à leur agissement envers l'objet.

16

Dans l'idéalisation primitive, bien que le bon objet

soit sollicité pour protéger le Moi des objets mauvais dans le

monde environnant, il n'y a pas de véritable considération pour

l'objet idéal lui-même. Cet objet rêvé, protecteur,

doit donc lui-même être préservé des lacunes et des

fluctuations inhérentes à la condition humaine. L'identification

omnipotente contribuera à maintenir cette magnificence de l'objet.

(Estellon, 2011)

Le clivage permettra, lorsque des déceptions ou des

frustrations auront entaché la perfection de cet objet, de le

dénigrer, de le mépriser et de le désinvestir « aussi

facilement que les doigts de la main sont capables en un clin d'oeil de zapper

à l'aide de la télécommande un programme ennuyeux à

la télévision. » (Estellon, V. (2011). Les

mécanismes de défense)

Vincent Estellon a connu une patiente qui

changeait ainsi régulièrement d'amis et d'amants : dès

qu'ils devenaient frustrants, ils étaient « gommés »

selon son expression. C'est le phénomène de

dévalorisation.

= Résultat direct de l'omnipotence, le sentiment de

toute puissance, cela offre la possibilité de se détacher de

l'objet sans ressentir de souffrance lorsque celui-ci ne procure pas la

satisfaction attendue.

Le clivage garantit qu'une partie du Moi demeure

idéalisée (le Soi grandiose), de sorte que les

sentiments de souffrance, de frustration, de déception, de désir

ou de haine, lorsqu'ils sont éprouvés, sont toujours

attribués à l'action d'un autre malveillant. Ces réactions

exagérées permettent au Moi, dont les frontières sont

floues, de ne pas s'effondrer.

17

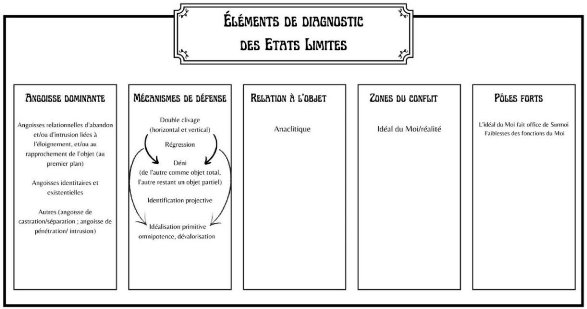

Tableau réalisé grâce

aux données du chapitre IV « Les mécanismes de

défenses » de Vincent Estellon (2019) Dans :

Vincent Estellon éd., Les états limites (pp.

54-62). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.

L'histoire du trouble de la personnalité borderline

est complexe et peut être considéré comme chaotique,

inclassable, un fourre-tout inépuisable...

Néanmoins, de grandes lignes se dessinent. En effet,

il s'agit initialement d'une pathologie ou de symptômes n'entrant pas

dans les cadres classiques de la typologie freudienne, répartissant les

structures de la personnalité entre les structures psychotique,

névrotique et perverse.

A partir des travaux psychanalytiques vu plus haut,

au-delà de sa simple définition en psychopathologie, la question

des limites offre un domaine d'étude large mais riche en analyse.

Pour terminer cette revue clinique intense autour de cette

pathologie, nous allons exposer la définition qu'en donne l'organisation

mondiale de la santé, dans sa version la plus récente, avec le

DSM-V, selon son modèle alternatif des troubles de la

personnalité.

18

1.3 Le modèle alternatif de la personnalité

(MATP)

Cette partie provient entièrement du Manuel de

Diagnostique et statistique des troubles mentaux. (American Psychiatric

Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

|

|

|

L'approche actuelle des troubles de la personnalité

figure dans la

section II du DSM-5 et un modèle alternatif

développé pour le DSM-5 est présenté ici dans la

section III. L'inclusion de ces deux modèles dans le DSM-5 correspond

à la décision du Conseil d'administration de l'Association

américaine de psychiatrie (APA Board of Trustees) d'assurer la

continuité avec la pratique clinique actuelle tout en introduisant une

nouvelle approche destinée à pallier les nombreux défauts

de l'approche traditionnelle des troubles de la personnalité. (American

Psychiatric Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

Dans le modèle alternatif du DSM-5 qui suit, les

troubles de la personnalité sont caractérisés par des

altérations du fonctionnement de la personnalité et par des

traits de personnalité pathologique. Les diagnostics spécifiques

de troubles de la personnalité qui peuvent ressortir de ce modèle

sont les personnalités antisociale, évitante, borderline,

narcissique, obsessionnelle-compulsive et schizotypique. (American Psychiatric

Association et American Psychiatric Association, éditeurs.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,

American Psychiatric Association, 2013)

Les altérations du fonctionnement de la

personnalité et l'expression des traits de personnalité ne sont

pas mieux comprises comme faisant partie d'un stade normal du

développement ou d'un environnement socioculturel normal. Un diagnostic

de trouble de la personnalité nécessite deux conditions :

1) une évaluation de l'altération du niveau de

fonctionnement de la personnalité, nécessaire pour le

critère A

19

2) une évaluation des traits de personnalité

pathologique, nécessaire pour le critère B

· Critère A : niveau de

fonctionnement de la personnalité Le noyau de la

psychopathologie de la personnalité réside dans

les perturbations du fonctionnement de la personnalité au niveau du soi

(Bender et al., 2011) et de la sphère interpersonnelle

évaluées dans ce modèle alternatif sur un continuum. Le

fonctionnement du soi comprend l'identité et l'autodétermination

; le fonctionnement interpersonnel comprend l'empathie et l'intimité.

L'altération du fonctionnement de la

personnalité est un élément de prédiction de

l'existence d'un trouble de la personnalité et la

sévérité de l'altération prédit si

l'individu a plus d'un trouble de la personnalité ou l'une des formes

typiquement graves de troubles de la personnalité (Morey et al., 2011).

Un niveau d'altération du fonctionnement de la personnalité

d'intensité au minimum moyenne est requis pour le diagnostic de trouble

de la personnalité. Ce seuil diagnostique repose sur des bases

empiriques ; c'est en effet ce niveau qui correspond de façon optimale

à la capacité du clinicien à identifier de façon

adéquate et efficace une pathologie de la personnalité (Morey et

al., submitted for publication). (American Psychiatric Association et American

Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual

of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association,

2013)

· Critère B : Les traits

pathologiques de personnalité appartiennent à cinq grands

domaines : l'affectivité négative, le détachement,

l'antagonisme, la désinhibition et le psychoticisme. Vingt-cinq facettes

de traits sont réparties dans ces cinq grands domaines. Ces facettes

proviennent initialement d'une revue des modèles de traits de

personnalité existants et des recherches répétées

effectuées chez des patients faisant appel à des services de

santé mentale (Krueger et al. 2011a ; Krueger et al. 2011b ; Krueger et

al. 2012). Les critères B pour les différents troubles de la

personnalité comprennent des sous-ensembles de ces 25 facettes de traits

issus de revues avec méta-analyses (Samuel et Widiger 2008 ; Saulsman et

Page 2004) et de données empiriques sur les relations entre les traits

de personnalité et les diagnostics de troubles de la personnalité

selon le DSM-IV.

20

1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon

le MATP

Selon le DSM-V, les caractéristiques typiques de la

personnalité borderline sont l'instabilité de l'image de soi, des

objectifs personnels, des relations interpersonnelles et des affects,

associée à l'impulsivité, à la prise de risque

et/ou à l'hostilité. . (American Psychiatric Association et

American Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and

statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American

Psychiatric Association, 2013)

Les difficultés caractéristiques

sont apparentes au niveau de l'identité, de l'autodétermination,

de l'empathie et/ou de l'intimité, comme cela est décrit

ci-après, avec des traits mal adaptés spécifiques dans le

domaine de l'affectivité négative, de l'antagonisme et/ou de la

désinhibition.

|