« La société occidentale se fonde sur les

principes de l'individualisme, conception structurante dans laquelle la

liberté individuelle est considérée comme un droit que les

institutions doivent protéger. » (Blaha Stephen, 2002 The

rhythms of history: a universal theory of civilizations, Pingree-Hill

Publishing)

Après les guerres, la révolution, il y a eu un

réel désir d'émancipation à l'égard de ce

passé intolérable. Passant par la dénonciation des abus de

pouvoir de l'Etat et de la religion, l'écriture des droits de l'homme et

du citoyen... la liberté est plus qu'une valeur, elle devient l'essence

même de l'Homme. (Rosanvallon P., Le modèle politique

français. La société civile contre le jacobinisme de 1789

à nos jours, Le Seuil, 2004.)

En France, la révolution de 1789 a marqué

l'avènement d'un « individualisme citoyen » (Ro-sanvallon P.,

Le modèle politique français. La société civile

contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004) qui a

refondé les relations traditionnelles entre l'autorité publique

et ses administrés.

Pierre Le Coz dirige notre attention sur la liberté qui

est la première valeur citée dans la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen. Mieux qu'une valeur, la liberté devient

l'essence même de l'homme : « Tous les hommes naissent libres

(...) ».

Avec l'octroi de ses nouveaux droits, le citoyen

français devient le fondement de la légitimité politique,

en choisissant ses dirigeants et en dictant les lois par le biais de ses

représentants.

· Si cet idéal d'indépendance et

d'autosuffisance deviennent la norme sociale, alors il entre en conflit avec

les difficultés rencontrés par les personnes souffrant de trouble

de la personnalité borderline. En effet, leur fonctionnement

étant centré sur un Idéal du moi fort ces sujets pourront

avoir tendance à fortement intériorisé cette norme et donc

être en quête d'indépendance et d'autosuffisance de

manière extrême ou du moins déconnectés de la

réalité. Cependant, leurs instabilités

émotionnelles, relationnelles et identi-taires, ainsi que leur peur de

l'abandon, rendent cet objectif difficile à atteindre. La tension entre

le désir d'indépendance et la dépendance

émotionnelle et psychique, caractéristique des personnes

borderline, est perceptible en raison du besoin de combler tous ces

manquements. Cette tension reflète les efforts constants des personnes

borderline pour concilier leurs besoins d'autonomie avec leurs besoins

affectifs et relationnels.

Cette ère contemporaine abolie l'autorité du

passé, les individus, avide de nouveauté, se donne le droit

d'innover, d'inventer. Les valeurs telles que l'autonomie, la

créativité, l'indépendance, le droit à

l'intimité ainsi que le droit au pouvoir, ou du moins son

accessibilité étaient promues.

De plus, cette dynamique individualiste pris une tournure

qualifiée d'hédoniste, c'est-à-dire dans la valorisation

du plaisir, la promotion des loisirs et du divertissement.

Les années 60 résonne avec cette période

d'émancipation des corps, de la libération des moeurs, du sexe et

des affects avec mai 68. C'est aussi à cette période où

une extension du consumérisme s'opère, augmentant toujours plus

le choix du matériel, on bascule dans le cycle de la production et des

échanges marchands. Parallèlement au désir de vivre pour

soi qui n'a cessé de s'affirmer et de se déculpabiliser.

(Lipovetsky G., Les temps hypermodernes, Paris, Grasset,

2004.)

30

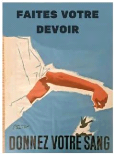

Pierre Le Coz attire notre attention un changement dans les

stratégies de mobilisation pour le don de sang, passant d'un appel

basé sur le devoir à un message mettant en avant le pouvoir de

chacun et la reconnaissance personnelle. Il cite le cas de l'Etablissement

français du sang qui fait appel à des professionnels de la

communication et de la psychologie sociale.

Le slogan incitatif tel que « Faites votre devoir, donnez

votre sang ! » n'éveille plus d'écho. Il a fait place

à un nouveau message plus gratifiant : « partagez votre pouvoir,

donnez votre sang ! »

(Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de

l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)

Traditionnellement fondée sur le devoir

désintéressé, la pratique du don de sang évolue

pour répondre à une sensibilité dominante axée sur

la gratification personnelle et la reconnaissance individuelle.

Cela ne signifie pas la disparition de toute éthique,

mais plutôt un déplacement vers une éthique plus

axée sur les sentiments et la spontanéité, où les

individus sont motivés par la compassion et le coup de coeur

plutôt que par un sens du devoir. En résumé, la

générosité persiste comme une valeur sociale, mais elle

est désormais influencée par des motivations plus personnelles et

émotionnelles, reflétant un changement vers un individualisme

ambiant.

« L'homme de l'hypermodernité individualiste est

en quête de reconnaissance de ses mérites et de gratifications

narcissiques. Il ne va plus de soi de donner de soi, de consacrer son

énergie et son temps à une cause universelle, impersonnelle et

collective. » (Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de

l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)

Evidemment l'auteur souligne que l'évolution vers

l'individualisme ne conduit pas nécessairement au nihilisme ou à

la perte totale des normes éthiques. Il est erroné de penser que

le cynisme prévaut et que les relations interpersonnelles deviennent de

plus en plus déshumanisées. La générosité

reste une valeur essentielle dans la société.

L'éthique n'a pas disparu, mais elle est moins

sacrificielle et plus affective.

31

3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue

sociologique : Réflexion et liens

L'individualisme est une conception philosophique, politique,

morale et sociologique où l'individu occupe la place centrale. Il s'agit

donc d'une primauté de l'identité personnelle par rapport

à l'identité collective. Cette notion peut être

étudié sous plusieurs perspectives distinctes, ici nous

l'analyserons principalement en tant que phénomène

sociologique.

Norbert Elias, sociologue, analyse l'individualisme comme

coexistant à une intensification des interdépendances sociales

entre individus, qui pousserait l'individu à se construire un «

refuge intérieur. » L'auteur dit que l'individu garde ses pulsions

et ses émotions dans la sphère privée et évite de

les dévoiler à autrui. Il les contient et les transforme,

accentuant ainsi les différences de comportements, de sensations, de

pensées, d'objectifs et d'apparence physique entre les individus.

(Elias, N. (2018). La société des individus. Pocket)

Dans une conférence de Xavier Coton, psychiatre, et

Raphaël Gazon, psychologue et psychothérapeute, ces professionnels

explicitent que dans notre société occidentale, le mouvement

individualiste valorise plutôt le contrôle des émotions et

la maîtrise comme critères de succès. Les comportements des

personnes matures sont supposés être contrôlés par

des forces internes. Si la personne se définit par ses relations aux

autres, elle est considérée comme immature et donc se retrouve en

marge de la norme, rejeté et jugé négativement (les

valeurs sociales étant des jugements sur ce qui est juste et injuste

dans les relations sociales). (Conférence : Mieux comprendre le

trouble de la personnalité « borderline » (état limite)

de mon proche. Quand les émotions perturbent la vie, 2012)

Paradoxalement, le sociologue français Ehrenberg

explique dans son article « La société du malaise : Une

présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie. »

(2011) que tout ce qui concerne les émotions, les affects, les

sentiments moraux, la subjectivité individuelle, est passé au

coeur de la vie sociale des sociétés dites

développées. Ce déplacement s'explique par la valeur

grandissante accordée à la santé mentale et à la

souffrance psychique.

Ce changement a accompagné les transformations des

manières de « faire société », que rassemble la

notion d'autonomie. Celle-ci désigne de prime abord deux types de

valeurs intriquées de l'individualisme : le choix personnel et

l'initiative individuelle. Elles se donnent dans trois aspects de la

compétition, de la coopération et de l'indépendance. Le

point crucial est alors la place de la responsabilité personnelle dans

la vie sociale. Selon cet auteur, ces trois éléments, choix,

initiative et responsabilité, forment le tournant personnel de

l'individualisme.

32

(Ehrenberg, A. (2011). La société du malaise

: Une présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie.

Adolescence, 293, 553-570)

· Nous pouvons remarquer que les valeurs qu'engagent le

processus de l'individualisme pose une certaine ambivalence avec le fait de

vivre en communauté : l'autonomie (quête d'indépendance),

l'individu au centre d'intérêt plutôt que le collectif, les

affects et émotions, pris en compte mais seulement individuellement et

la coopération elle, pour arriver à des fins individuelles.

Et c'est que souligne les auteurs Nisbet & Azuelos, qu'en

effet, l'individualisme montre le processus de distanciation de l'individu par

rapport à ses groupes d'appartenance, au sein d'une

société où s'établit progressivement la

primauté de l'individu sur le collectif ; c'est en ce sens que

l'individualisme est souvent assimilé à un égoïsme

croissant, dans un rapprochement péjoratif. (Nisbet, R. A., &

Azuelos, M. (2011). La tradition sociologique (5e éd). Presses

universitaires de France.)

Ehrenberg va dans ce sens également que d'après

lui, on ne peut pas avoir de société individualiste,

c'est-à-dire de société qui donne la même valeur

à tout être humain, si on ne brise pas les liens de

dépendance entre les gens. (Ehrenberg, A. (2011). La

société du malaise : Une présentation pour un dialogue

entre clinique et sociologie. Adolescence, 293, 553-570.)

Borderline, une dissonance de la personnalité

?

· Finalement, ce qu'il ressort de l'individualisme dans

la société occidentale, c'est que la dépendance aux

autres, aux groupes n'est pas acceptée (acceptable ?...) Comme l'a dit

le philosophe Aristote, repris par la suite dans le champ de la psychologie

sociale, nous sommes des animaux sociaux vivant en société donc

en collectif, un système de valeurs prônant des

intérêts individuels et non collectifs, pourrait provoquer des

dissonances dans les comportements et donc dans la personnalité, comme

vu précédemment avec Bilsky & Schwartz, (1994) qui constatent

que les valeurs et la personnalité peuvent s'influencer mutuellement.

Or, les valeurs sont conçues comme consensuelles et

éminemment prosociales : provenant d'un consensus, elles

régulent les rapports sociaux (Moscovici et Doise, 1992).

En effet, d'après Morchain, l'organisation du

système de valeurs est en lien direct avec les groupes sociaux. L'auteur

explique que les valeurs s'inscrivent dans un processus de comparaison sociale

: les personnes comparent leurs perceptions, sensations, croyances, à

celles

33

des autres personnes. Une des conséquences de la

comparaison est un clivage net entre les groupes (« Ils n'ont pas les

mêmes valeurs que nous ! »). Toutefois ce clivage n'est pas

forcément le produit biaisé des évaluations :

l'organisation des valeurs est bien sûr différente d'un groupe

social à un autre. (Morchain, P. (2009). Chapitre 1. Que sont les

valeurs ? Tentative de définition(s). Dans :, P. Morchain,

Psychologie sociale des valeurs (pp. 7-27). Paris : Dunod.)

· Un système de valeurs qui prônent des

comportements individualistes pourrait donc être un non-sens

entraînant des mouvements dissonants chez les individus

par rapport aux groupes. Mais si les rapports sociaux régulent les

comportements des individus afin de créer un corps social

coordonné, ces valeurs peuvent être « antisociales » et

tout de même partagées dans un groupe.

3.3 Lien entre la personnalité borderline et

l'individualisme

Comme vu précédemment, les personnalités

borderline sont des individus qui éprouve une forte dépendance

à l'autre, et qui ont de grande difficulté à gérer

leurs émotions. Le système de valeurs de l'individualisme,

valeurs majoritairement présentent dans la société,

prônant l'inverse de ces comportements, les rejetant donc, pourrait

accentuer l'insécurité générale qu'éprouve

un sujet autour de la question identitaire, de l'estime de soi, de la peur de

l'abandon, du rejet ... principales critères diagnostiques de cette

pathologie.

Avec un Idéal du Moi au centre du

conflit avec la réalité, maîtrisant avec force, ses

comportements, en remplaçant le Surmoi, le sujet borderline va avoir

tendance a fortement intériorisés les normes, et donc les valeurs

de son environnement. Comme vu précédemment, quête vaine

dû à sa forte dépendance à l'autre.

Pour reprendre ce nous disions plus haut, nous pouvons voir

cette ambivalence avec l'apport du sociologue Norbert Élias. La

primauté de l'individuel donne à une personne un « refuge

intérieur » amenant à contenir ses émotions et

pulsions, ce qui est l'inverse du sujet borderline qui lui, ne peut contenir

ses émotions, au contraire il les dévoile, il se « vide

», comme vu précédemment avec la notion d'hémorragie

psychique explicité par Adolph Stern.

Nous nous demandons donc quels valeurs les

personnalités borderlines intériorisent, et ce que nous pouvons

en conclure avec l'individualisme.

C'est ce nous allons explorer et découvrir...