CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE

? pH: Pour le pH, la plupart des

actinomycètes se comportent comme des bactéries neutrophiles, et

font une croissance optimale dans un intervalle de pH compris entre 7 et 8.

Mais on peut observer une croissance à des valeurs de pH

inférieurs à 4 (R.E.McKinney,2004), telle est le

cas pour les souches acidophiles comme le genre Streptacidiphilus

(L.Wang et al.2006).

? Température: La température

optimale de croissance est entre 25 à 30°C, mais les espèces

thermophiles peuvent croitre à des températures entre 55 et

65°C (G.Rangaswami et al.,2004).

? Tolérance en NaCl: Selon leurs

exigences en NaCl, les microorganismes sont divisés en deux groupes :

? Les halophiles : Ce sont ceux qui ont besoin de sel (NaCl)

pour leurs croissances, cette concentration peut varier de 1 à 6 %

(Poids/Volume) pour les faiblement halophiles, jusque 15 à 30 % pour les

bactéries halophiles extrêmes.

? Les halotolérants : Acceptent des concentrations

modérées de sels mais non obligatoires pour leurs croissances. On

distingue, ceux qui sont : légèrement tolérants

(tolère de 6 à 8 % de NaCl (Poids/Volume) ; les

modérément tolérants (tolère de 18 à 20 % de

NaCl (P/V) ; et les extrêmement tolérants (se développe de

0 % jusqu'à saturation en NaCl) (H.Merizig,2015).

1.1.4. Matériel génétique des

actinomycètes

Le matériel génétique des

actinomycètes est constitué d'ADN (Acide

désoxyribonucléique) chromosomique ainsi que chez certaines

souches par l'ADN plasmidique ou de l'ADN phagique. La plus part des

actinomycètes sont caractérisées par une proportion

élevée en (G/C) environ 70 %.

Elles possèdent un remarquable degré de

variabilité génétique due à des

réarrangements du

génome à cause de plusieurs types de mutations

essentiellement chromosomiques, les plasmides peuvent aussi être sujets

à des réarrangements. (H.Merizig, 2015).

8

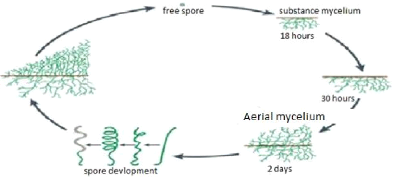

CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.1.5. Cycle de

développement des Actinomycètes

Le cycle de vie de nombreux actinomycètes commence par

la germination des spores (Figure 2). Ce processus

nécessite la présence des ions de calcium. Cette germination

donne naissance à un mycélium primaire ramifié

(R.O'Gara et al., 2008). Un mycélium

aérien vient s'installer au-dessus du mycélium de substrat. Ce

dernier s'autolyse et les produits de la lyse sont utilisés par le

mycélium aérien. C'est généralement, à ce

moment-là que les composés dit métabolites secondaires

sont synthétisés (S.Smaoui, 2010). A

l'extrémité du mycélium aérien se forme des spores

asexuées à paroi fine appelées conidies ou conidiospores.

Ces spores naissent par séptation du mycélium primaire

habituellement en réponse à un stresse environnemental comme le

manque de nutriment par exemple. Si les spores sont enveloppées dans un

sac, on les appelle des sporongiospores.

Généralement ces spores ne sont pas

résistantes à la chaleur, mais résistent bien à la

dessiccation et sont donc doués de capacités adaptatives

importantes. Les actinomycètes sont immobiles, excepté pour les

spores de certains genres (Actinoplan, Spirillospora....etc.)

(L.M.Prescott et al,2010).

Figure 2: Cycle de développement des

actinomycètes sur milieu solide (A. Breton et al

.,1989).

1.1.6. Ecologie des Actinomycètes

Historiquement, les actinobactéries étaient

largement considérées comme des bactéries du

sol, mais sont maintenant reconnues comme étant

cosmopolites. On les trouve dans pratiquement tous les

écosystèmes, avec une distribution couvrant la plus grande partie

de la

9

|