PARTIE I

_____

APPORTS

THEORIQUES

INTRODUCTION.

On attribue à Hans Berger la découverte du

rythme alpha en 1924. Les ondes reconnues par Berger sur l'enregistrement EEG

étaient des ondes d'environ 10 cycles par seconde, dominantes, stables

et synchrones qui étaient produites lors de la fermeture des yeux et

durant les états de relaxation. Berger note également que les

ondes alpha sont remplacées par des ondes bêta à

l'ouverture des yeux ou lorsque les sujets étaient engagés dans

une activité mentale telle que des calculs arithmétiques. Pour

Berger les ondes alpha représentent une forme de fonctionnement

automatique, un état de préparation à l'action qui existe

quand le sujet est éveillé et conscient mais inattentif.

Les sons binauraux d'une différence de fréquence

de 8 à 13 Hz induisent la production d'ondes alpha par le cerveau

(Foster, 1990), lesquels sont mis en évidence par enregistrement EEG,

les yeux restant ouverts. De nombreuses recherches associent les ondes alpha

à un état de détente, à l'augmentation de certaines

performances et à l'amélioration de l'humeur et de

l'anxiété. Ces effets seraient expliqués par la

synchronisation hémisphérique induite par les ondes alpha

(Hoovey, 1972).

Les sons binauraux d'une différence de fréquence

de 16 à 24 Hz induisent la production d'ondes Bêta. En

conséquence, ils tendent à augmenter la concentration et

l'état d'alerte (Monroe, 1985). Ils améliorent également

les performances mnésiques (Kennerly, 1994). L'entraînement

cérébral augmentant les ondes bêta est couramment

utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement du trouble

de déficit de l'attention ainsi que dans la remédiation de

l'attention chez les traumatisés crâniens. Ces protocoles ont fait

l'objet de nombreuses publications dont nous parlerons plus en détail

lors de nos recherches ultérieures.

Les sons binauraux dont la différence de

fréquence est de 4 à 8 Hz induisent des ondes thêta dont

Schacter (1977) a dressé la liste des effets dans une méta

analyse. Elles sont associées à des états subjectifs de

relaxation profonde, de méditation et de créativité (Hiew,

1995). Les ondes thêta favorisent l'apprentissage en améliorant la

concentration et la focalisation détendue sur une tâche (Pawelek,

1985).

Les sons binauraux d'une différence de fréquence

de 1 à 4 Hz provoquent l'apparition d'ondes delta qui induisent le

sommeil ainsi que des phénomènes de rêve

éveillé (Davis, 1938).

II. SONS BINAURAUX ET

ATTENTION.

1. Définitions :

attention et mémoire de travail.

L'attention comporte différentes composantes, que l'on

peut décrire selon un continuum de durée et d'intensité.

À une extrémité de ce continuum, nous pouvons

décrire l'alerte tonique comme l'état d'éveil d'un sujet

tandis que la vigilance est un « un état de préparation

à détecter et à réagir à certains

changements discrets apparaissant à des intervalles de temps variables

au sein de l'environnement » (Mackworth, 1957, cité par Seron et

Van der Linden, 2004, p. 99).

L'attention sélective est « la

capacité du sujet à investir les ressources de traitement dont il

dispose sur les éléments pertinents de la situation ou de la

tâche, tout en inhibant les éléments distracteurs. Le

mécanisme qui la sous-tend est double : d'une part, l'activation de

processus de centrations sur l'objet de l'attention et, d'autre part,

l'inhibition active d'éléments distracteurs potentiellement

perturbateurs et pouvant interférer avec la localisation (Seron et Van

Der Linden, 2004, p. 101).

La flexibilité cognitive est la capacité de

passer d'une tâche à l'autre alternativement, et donc de garder

à l'esprit les consignes des deux tâches ainsi que d'inhiber la

tâche non en cours. Il s'agit de déplacer le foyer de

l'attention.

L'attention soutenue enfin, à l'extrémité

du continuum, nécessite la part du sujet un traitement actif

ininterrompu ; « il s'agit pour le sujet de maintenir un niveau

d'efficience adéquat et stable au cours d'une activité d'une

certaine durée sollicitant un contrôle attentionnel

continu » (Seron et Van Der Linden, 2004, p. 98) ; en vie

quotidienne, une attention soutenue de bonne qualité permet la conduite

automobile, le travail intellectuel ou manuel et toutes les tâches qui

nécessitent un coût attentionnel important durant une

période de temps relativement longue.

La mémoire à court terme ou mémoire

immédiate est une mémoire de capacité limitée

englobant l'analyse de l'information sensorielle au niveau des aires

cérébrales spécifiques et sa reproduction immédiate

pendant un temps de rémanence très brève de l'ordre d'une

à deux minutes (Gil, 2004). On distingue l'empan auditif et l'empan

visuel (nombre d'items retenus), mesurée par les subtests des

échelles de Wechsler (WAIS, MEM III).

Baddeley (1993) a introduit le concept de mémoire de

travail : il s'agit d'un système de capacité limitée,

une mémoire tampon, qui permet de stocker et de manipuler des

informations au cours de résolution de tâches. Dans les

modèles actuels, la mémoire de travail fait partie des fonctions

attentionnelles. Le modèle de Baddeley décrit un administrateur

central qui coordonne des systèmes esclaves, dont la boucle phonologique

(stockage des informations verbales) et le calepin-visuo spatial (informations

visuelle, le « quoi » et le

« où »).

2. Revue de la

littérature.

Diana S. Woodruff (1975) a recherché les relations

entre fréquences alpha, temps de réaction et âge des

sujets. Elle a montré chez cinq sujets jeunes et cinq sujets

âgés une diminution du temps de réaction auditif lorsque

les sujets augmentaient leur production d'ondes alpha par une technique de

biofeedback.

Lane (1998) a comparé les effets de l'application de

sons binauraux induisant des ondes bêta, delta et thêta sur

l'attention : la vigilance, le contrôle de l'attention et l'humeur

étaient améliorée par les sons binauraux dont la

différence de fréquence correspondait au rythme bêta que

tandis que vigilance et attention diminuaient lorsque les sons binauraux se

trouvaient dans la gamme des ondes delta et thêta, avec des temps de

réaction plus longs et davantage de fausses alertes. Ces effets sont

confirmés par les travaux d'Atwater (2001) montrant une

corrélation entre l'augmentation de la vigilance et l'application de

sons binauraux de différence de fréquence bêta.

Plus récemment, en 2005, Butnik a montré

l'intérêt du neurofeedback dans le traitement du trouble de

déficit de l'attention avec hyperactivité chez des adultes et des

adolescents. À l'EEG, ce trouble est caractérisé par un

excès d'activité des ondes lentes (ondes thêta) ainsi que

par une réduction de l'activité des ondes rapides (ondes

bêta).

Oubré (2002) a également démontré

par une méta analyse l'efficacité du neurofeedback comme

traitement non médicamenteux du TDAH, pouvant remplacer les

psychostimulants et montrant un effet qui tient dans le temps.

3. Tests et taches

neuropsychologiques utilisés.

Les tests neuropsychologiques que nous avons

sélectionnés sont ceux habituellement présentés au

cours d'un bilan neuropsychologique, de façon à pouvoir comparer

plus facilement dans un deuxième temps les effets sur des populations

cliniques. Les tâches informatisées dont nous nous sommes servies

sont tirées d'un logiciel d'entraînement cognitif,

« HappyNeuron », édité par la

société SBT France sous la direction du Dr Bernard Croisile. Ces

mêmes logiciels sont fréquemment utilisés en

remédiation neuropsychologique.

Tests neuropsychologiques utilisés pour les

fonctions attentionnelles :

Le Trail Making Test, formes A et B (Reitan,

1971) est une épreuve papier/crayon comportant deux feuilles ; sur

la première (forme A), le sujet doit relier les chiffres de 1 à

25 dans l'ordre chronologique le plus rapidement possible ; sur la

deuxième (forme B), le sujet doit relier alternativement un chiffre et

une lettre, les chiffres dans l'ordre croissant (1 à 13) et les lettres

dans l'ordre alphabétique (A à L). La forme A de cette

épreuve permet d'évaluer la rapidité de traitement de

l'information tandis que la forme B évalue les fonctions

exécutives. La comparaison des deux temps de réalisation permet

d'évaluer la flexibilité attentionnelle du sujet.

Le test de Stroop (1935) : cette épreuve

comporte quatre tâches successives : lecture durant 45 secondes du

maximum de noms de couleurs écrits en noir et blanc, puis mêmes

consignes, les noms de couleurs étant écrits de

différentes couleurs. La troisième épreuve consiste en une

dénomination de carrés de couleurs : le sujet doit nommer un

maximum de couleurs eu 45 secondes ; au cours de la quatrième

épreuve, dite d'interférence, le sujet doit reprendre la planche

des noms de couleurs colorés, et donner la couleur d'impression de

chaque mot, en ignorant le mot écrit. Il doit donc inhiber

l'activité automatique de lecture. Nous avons conservé les

performances de la quatrième épreuve ainsi que le score

d'interférence calculé en soustrayant le score de la

quatrième épreuve au score de la troisième

épreuve.

Le test D2 de Brickenkamp (1966) : il s'agit d'une

épreuve de barrages constituée d'une feuille de 14 lignes dans

laquelle le sujet doit cocher le plus rapidement possible durant 20 secondes

pour chaque ligne la lettre « d » associée à

deux apostrophes tout en ignorant les distracteurs ( « d »

avec 1 ou 3 apostrophes et « p »). Le profil obtenu permet

d'évaluer la fatigabilité, la vitesse et l'efficacité du

traitement de l'information, l'attention sélective et l'attention

soutenue ; nous en conserverons le score global de performance (nombre

d'items traités - erreurs) et le score de concentration (performance -

omissions).

Tâches informatisées utilisées

pour les fonctions attentionnelles.

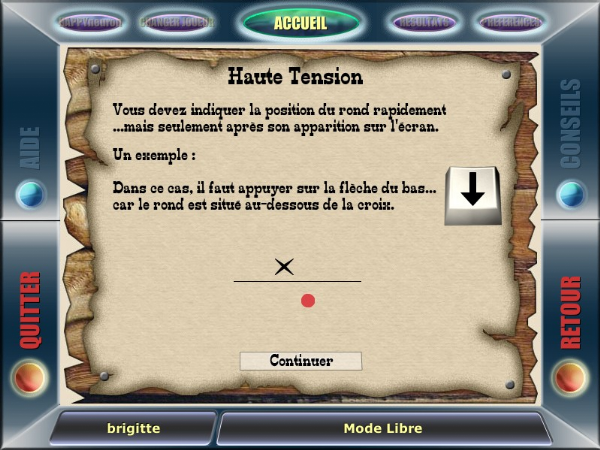

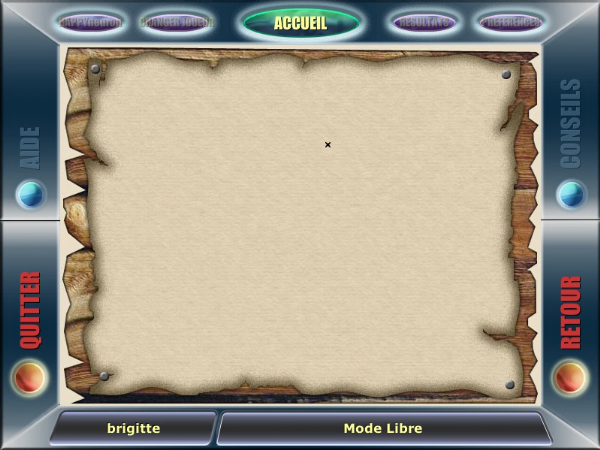

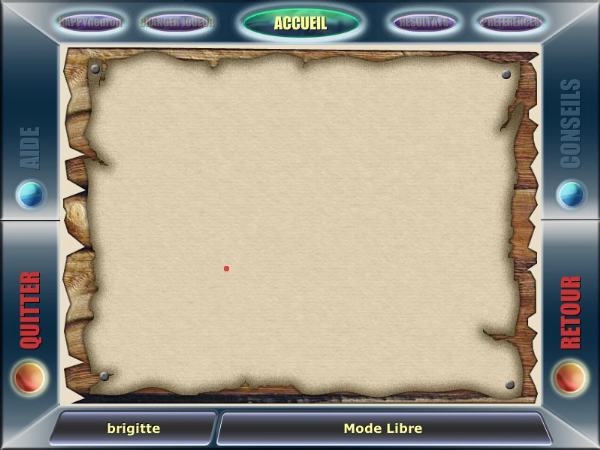

Alerte tonique : exercice « Haute

tension »

Dans cette tâche, une croix noire est

présentée très rapidement, suivie d'un point rouge. Il

s'agit d'indiquer le plus rapidement possible à l'aide des

flèches du clavier si le point rouge se trouvait situé au-dessus

ou en dessous de la croix noire. Le temps de réaction est mesuré

en millisecondes. Il y a trois niveaux de difficultés

(présentations de plus en plus rapides). Nous avons utilisé le

niveau moyen. Le score correspond au temps de réaction du

sujet.

![]()

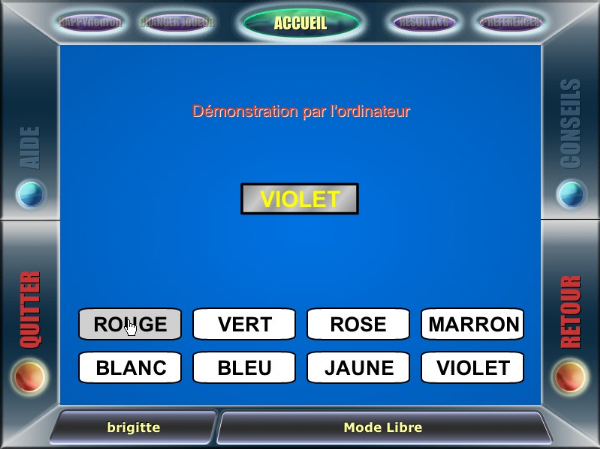

Résistance à l'interférence :

exercice « Ne vous laissez pas tenter » (tâche de

type Stroop)

Cet exercice est une version informatisée du test

de Stroop. Il existe deux niveaux de difficultés : au premier niveau, la

couleur demandée reste affichée à l'écran ; au

second niveau elle disparaît après une présentation d'une

seconde. Nous avons utilisé le premier niveau. Le score tient compte du

temps de réalisation de l'exercice et des erreurs commises.

![]()

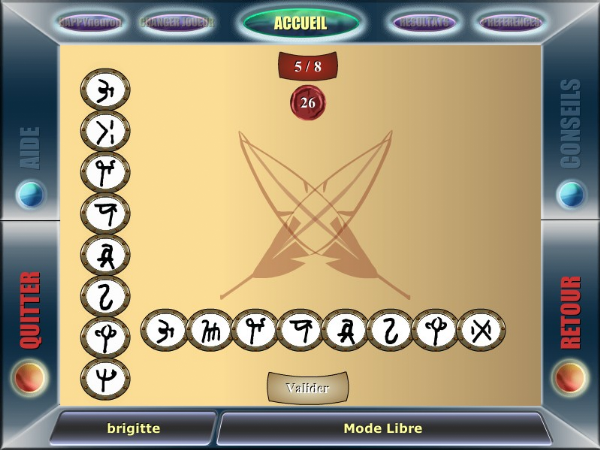

Attention sélective : exercice

« Cherchez l'intrus »

Dans cette tâche, le sujet doit détecter

l'intrus dans une grille (en vert sur l'écran), intrus qui lui a

été présenté au préalable, en ignorant la

présence d'un item perturbateur (en jaune). L'exercice est

chronométré et permet de mesurer la vitesse de traitement de

l'information. Trois niveaux sont disponibles, ainsi que différents

types de grilles (chiffres et lettres, signes, formes

géométriques). Le niveau sélectionné est le niveau

moyen avec perturbateur, les grilles sont composées de chiffres et de

lettres.

![]()

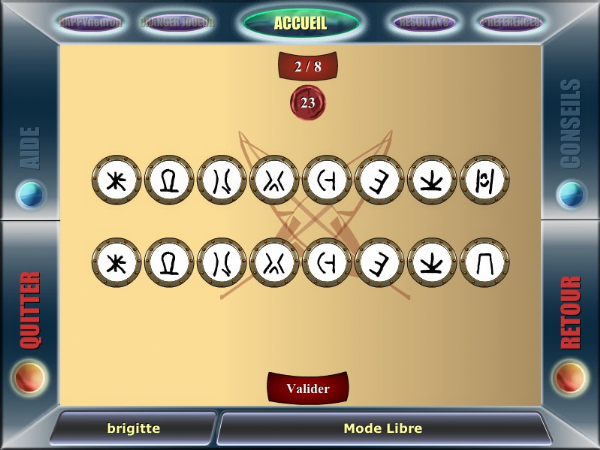

Attention sélective et attention soutenue :

« Comparaison de caractères d'écriture »

Dans cet exercice, il s'agit de comparer items par item

deux lignes de caractères d'écriture ou de symboles, le plus

rapidement possible. Les deux lignes à comparer peuvent être

disposées l'une en dessous de l'autre, ou décalées, ou

encore perpendiculaires. Il existe deux niveaux de difficulté, selon le

nombre de caractères à comparer ; nous avons choisi le plus

difficile, huit caractères.

![]()

Tests neuropsychologiques utilisés pour la

mémoire immédiate et pour la mémoire de travail.

Les épreuves standardisées utilisées pour

évaluer la mémoire auditive et la mémoire

visuelle immédiates (dépendant respectivement globalement de

l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit)

donnent des indications à la fois sur l'attention, la mémoire

immédiate et la mémoire de travail, ces trois systèmes

étant intimement liés ; d'ailleurs l'empan,

c'est-à-dire le nombre de chiffres répétés

correctement ou le nombre de blocs correctement pointés, est

également nommé « empan attentionnel » (Seron

et Van Der Linden, 2004, p. 107).

Les subtests de l'échelle de mémoire de

Wechsler, version III (MEM III).

Les subtests suivants ont été retenus :

- Mémoire des chiffres : il s'agit d'un

rappel immédiat de chiffres, permettant d'obtenir un empan verbal,

identique au subtest du même nom de la WAIS-R

- Mémoire spatiale : dérivée

du test des blocs de Corsi, cette épreuve consiste à

désigner une succession de blocs immédiatement après

l'examinateur, dans le même ordre. Elle permet d'obtenir un empan

visuo-spatial.

- Mémoire logique I : il s'agit du rappel

immédiat d'une histoire courte lue par l'examinateur.

- Reconnaissance des visages I : pour cette

épreuve, le sujet doit observer une série de 24 visages, puis

désigner parmi 48 visages ceux qu'il a vus auparavant.

- Mémoire des chiffres, ordre inverse : une

série de chiffres est lue au sujet qui doit les redonner en sens

inversé, en commençant par le dernier.

- Mémoire spatiale, ordre inverse : le sujet

doit désigner la succession de blocs montrés par l'examinateur,

mais en ordre inverse, en commençant par le dernier pointé.

|