CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL

1.1.COMPRENDRE LE CAFE ET LA CEFEICULTURE

a. Etymologie, Historique et Expansion du

café

Le mot café vient du mot arabe « Cahouah »

ou « Qahwah » qui signifie « ravigorant » et désigne

à la fois les graines et cerises du caféier, mais aussi la

boisson obtenue à partir de ces graines et le lieu de consommation de

cette boisson (Penilleau, 1864 ; Michelle et al., 2003). Nombreux

auteurs soutiennent que le café arabica a fait son apparition dans le

Sud-Ouest de l'Ethiopie, en Afrique (Allred et al., 2009). A partir de

son berceau d'origine, le café et la caféiculture se sont

étendus dans toutes les régions du monde et aujourd'hui, il est

possible de trouver le bon café dans toutes les grandes villes du monde

(Boulo, 2013). Le café robusta est quant à lui originaire du

bassin du Congo (Fomer, 2017). Précisons que l'expansion de la

caféiculture émane des colonisateurs (Epon Eboa et al.,

2019).

b. Classification botanique et description de la

plante

Les scientifiques ont dénombré plus de 124

espèces dans le genre Coffee (Davis et al.,2019) Cependant,

Adepoju (2017) précise que seules deux espèces sont

intéressantes pour la production et commercialisation :

- Coffee arabica (Linné) qui donne le café

arabica et - Coffee canephora (Pierre) qui donne le café

robusta.

La classification botanique du café arabica est

présentée par Bouden et Kadri (2019) : Règne : Plantae,

Division : Angiosperme, Classe : Dicotyledonae, Sous classe

: Euasterids, Ordre : Gentianales, Famille : Rubiaceae,

Sous Famille : Ixoroideae, Genre : Coffee L., Espèce

: Coffee arabica.

Le caféier est un arbuste tropical pouvant atteindre 10

à 12 mètres de hauteur. Les racines sont pivotantes et selon les

espèces, le tronc est soit unicaule ou multicaule. Les branches sont

horizontalement opposées 2 à 2, aussi longues et grêles.

Les feuilles sont brillantes, verte-foncées, aux formes ovales, aux

bords ondulés, à phyllotaxie opposée, et à

pétiole très court (Champéraux, 1991). Les fleurs sont

blanches, petites, groupées en glomérules de 15 à 30.

Chaque fleur fécondée donne un fruit appelé « cerise

» et les graines qui y résultent sont les « fèves

», de couleur grise et à surface lisse (Benmedjahed, 2017)

7

c. Principales différences entre les

variétés arabica et robusta

La distinction entre ces deux variétés est

principalement génétique. C'est l'expression

génétique qui engendre les différences morphologiques et

agronomiques. Le tableau 1 ci-dessous résume les principales

différences entre ces variétés.

Tableau 1. Principales différences entre les

variétés robusta et arabica

|

N°

|

Paramètre

|

Variété Arabica

|

Variété Robusta

|

|

01

|

Origine

|

Hauts plateaux éthiopiens

|

Cote d'Ivoire, Foret congolaise, Ouganda

|

|

02

|

Date de description

|

1753

|

1895

|

|

03

|

Nombre de

chromosomes (2n)

|

44

|

22

|

|

04

|

Température moyenne

annuelle optimale

|

15-24°C

|

24-30°C

|

|

05

|

Altitudes optimales

|

500-2000m

|

2000-3000m

|

|

06

|

Précipitations optimales

|

1500-2000mm

|

2000-3000mm

|

|

07

|

Resistance

|

Fragile, frileux et délicat

|

Robuste face aux maladies,

insectes

|

|

08

|

Teneur en caféine

|

1,2- 1,5%

|

3%

|

|

09

|

Forme et couleur des

grains

|

Forme Ovale, allongée et

couleur rouge, jaune

ou

violette

|

Forme ronde, petite dimension

et de couleur jaune à

brun

|

|

10

|

Goût

|

Aromatique, plus subtil et

fruité

|

Corsé et amer

|

|

11

|

Production

|

60% de la production

mondiale

|

40% de la production mondiale

|

|

12

|

Prix

|

20-25 % plus cher que

Robusta

|

20-25 % moins cher qu'Arabica

|

Source : (Piccino, 2011)

Le tableau 1 ci-dessus montre que la caféiculture

demeure et demeurera toujours une propriété du monde tropical

humide. Un hectare de caféier Arabica ou Robusta, conduit dans de bonnes

conditions avec du matériel sélectionné, produit entre 6

et 7 tonnes de cerises, qui donneront 1,2 à 1,3 tonnes de café

marchand après transformation. Dans les périodes où les

cours du café sont très bas, les caféiculteurs

investissent peu dans leurs plantations. Ils laissent l'ombrage se

développer et se contentent de désherber. Dans ces conditions, un

hectare fournit entre 600 kg et 1 tonne de cerises, soit 100 à 200 kg de

café marchand. Dans des conditions de culture intensive au soleil, une

grande plantation peut produire correctement pendant 30 ans. Les

caféières sous ombrage, peu productives, peu entretenues, durent

souvent 50, 70, voire 100 ans (Lécolier, 2006).

8

d. Traitement post récolte de

café

Après le premier traitement post récolte (voie

sèche ou humide), s'en suivent la torréfaction

et la moulure. La torréfaction consiste à griller le café

afin de lui conférer ses qualités : forme, volume, couleur,

poids, ... (Pittia et al., 2001 ; José Alfredo, 2012). En

effet, sous l'effet de la chaleur, les sucres et l'eau donnent des caramels et

quand il n'y a plus d'eau, les sucres et les acides développent les

arômes (c'est la réaction de Maillard ou caramélisation).

En plus la réaction de Strecker intervient pour le changement de

pigmentation jusqu'au chocolat (Michelle et al., 2003). La moulure,

effectuée selon divers procédés, permet alors de

réduire le café torréfié en poudre qui est alors

vendu.

e. Producteurs et consommateurs du

café

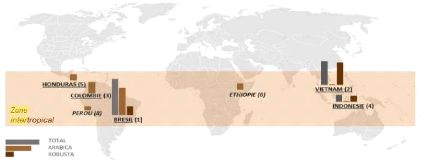

La majorité du café consommé dans le

monde est produit dans la zone intertropicale. Depuis des années, le

Brésil est le premier producteur mondial, suivi des deux autres poids

lourds dont le Vietnam et la Colombie (Khalid, 2010).

La RDC partage le même climat que ces grands producteurs

du café, malheureusement qu'elle n'a pas encore réussi à

valoriser ce grand potentiel géostratégique.

Le café produit est consommé sous diverses

formes : en boisson, produits esthétiques, ou encore produit

diététique. Les grands producteurs sont aussi les grands

consommateurs. En Europe, la consommation est plus modeste,

modérée en Asie et très modérée en Afrique

et en Océanie (Turquie et Japon) mais très élevée

aux Etats-Unis (I.C.O, 2011). La figure 1 ci-dessous illustre les grands

producteurs du café dans le monde.

Figure 1 : Les grands producteurs du café et

leurs géo positions Source : (Khalid 2010 ; Basic,

2018)

9

1.2.COMMERCE DU CAFE ET SON PARADOXE

a. Poids du café « Or vert » et de

la caféiculture dans le monde

Le paradoxe est que le café n'est pas une

matière première vitale dans le sens où on peut vivre sans

le consommer. Il est différent du blé, du coton, du cacao ou

autres matières premières vitales pour le bien-être des

personnes. Toutefois, fort est de noter que, le café est la

matière première agricole la plus échangée au monde

après le pétrole (I.C.O, 2011).

b. Grande crise du café dans le monde

(1997-2003)

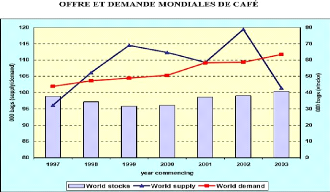

L'un des défis majeurs du commerce du café est

la volatilité des prix aux producteurs (AFD, 2008). En 1962, le premier

accord international sur le café (AIC) est conclu. Ses signataires sont

à la fois les pays producteurs en demande d'une régulation et les

pays consommateurs soucieux d'assurer un approvisionnement régulier en

qualité stable (Basic, 2018). Comme pierre de touche, l'accord a

instauré la fourchette d'évolution des prix et des quotas

à l'exportation pour chaque pays producteur. Cet accord, très

fructueux sera annulé en 1989, à la suite de nombreux

dysfonctionnements internes (Tulet, 2007). Le démantèlement de

cet accord régulateur a désorganisé l'économie

mondiale du café. A cette désorganisation s'est ajoutée la

montée en puissance de la production en Amérique Latine et en

Asie. Ces éléments ont convergé à la surabondance

de l'offre et parallèlement la baisse brutale et dramatique des cours

mondiaux aux producteurs, c'était la crise du café la plus grave

(Basic, 2018). La figure 2 ci-dessous illustre le dynamisme offre-demande du

marché pendant cette crise.

Figure 2 : Le déséquilibre du

marché mondial du café de 1998/99 à 2002/03 Source

: (O.I.C, 2004).

10

c. Période post crise de la

caféiculture

Depuis Novembre 2004, le prix mondial du café est en

pleine hausse. Les principales raisons qui justifiant des prix soutenus sont :

la demande croissante dans les pays consommateurs, des stocks faibles entre les

mains des producteurs, l'augmentation des revenus moyens de la population dans

les pays consommateurs (émergents), des coûts de production en

augmentation dans tous les pays producteurs et la nécessité du

respect à l'environnement (Tegera et al., 2014). Cependant,

Laderach et al.,(2008) prédisent que la répartition

géographique des productions du café va changer sous l'impact du

marché et du climat. Les zones favorables l'arabicaculture vont se

restreindre, occasionnant l'augmentation des prix du café de bonne

qualité. Les hausses marginales des températures seront plus

bénéfiques au Coffee robusta.

1.3.FILIERES AGRICOLES

a. Survol sur les filières et chaines de valeur

agricoles

La distinction reste peu tranchée entre ces deux

vocabulaires à tel niveau que le terme filière est traduit en

« value chain » (Chaine de valeur) en anglais.

L'approche filière est d'origine française et la

chaine de valeur est anglaise (Bockel &Tallec, 2005 ; Porter, 1986).

L'approche filière dégage les relations de cheminement et de

complémentarité le long de la chaine de production alors que la

chaine de valeur consiste à la décomposition des étapes de

production de façon à identifier les avantages compétitifs

possibles aux différents maillons du processus de production.

En d'autres mots, la chaine de valeur décrit les

nombreux niveaux depuis la conception, le bord du champ jusqu'à la tasse

du consommateur et destruction après utilisation. C'est donc une analyse

séquentielle ou éclatée des différents maillons de

la chaine de production (FAO,1997 ; Kaplinsky & Morris, 2000). En revanche,

la filière renvoie à une analyse systémique, à une

notion d'ensemble de la chaine de production.

Les principales dimensions d'une filière sont les

intrants, la production, la transformation et la commercialisation. D'un niveau

à l'autre, le degré des flux est fonction des signaux ou

incitants (le prix, crédit, ...) que reçoivent les

opérateurs économiques (CSA, 2013).

11

b. L'analyse financière d'une filière

agricole : Principes de calcul

Pour Lescuyer (2020), l'analyse financière d'une

filière permet d'estimer ses impacts sur le bien-être des parties

prenantes. Dans notre cas, il a été question de reconstituer les

comptes production-exploitation de chaque agent de la filière. Ces

comptes individuels des acteurs ont ensuite été consolidés

et interprétés.

Les recettes totales (RT) et les charges totales (CT) sont les

grandeurs fondamentales déterminées. Les charges englobent les

Consommations Intermédiaires (CI), les Autres Charges (AC) et les

Amortissements (Am). Le terme Autres charges regroupe les frais financiers

(FF), les Impôts et taxes (IT) et la rémunération du

personnel (S).

Avec les deux grandeurs fondamentales, des grandeurs

dérivées qui sont des outils standards d'analyse

financière peuvent être déterminées. Ce sont les VA,

RBE, RNE, ...

2. Détermination de la valeur ajoutée

(VA)

La valeur ajoutée représente la richesse

créée dans le processus de production-destruction. En effet, si

RT et CI sont respectivement la valeur des recettes totales et les

consommations intermédiaires. Alors la valeur ajoutée est

définie par l'équation : VA = RT-CI

Le calcul de la valeur ajoutée passe par

l'élaboration du compte de Production CP illustré par

le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2. Compte de Production

|

Désignation

|

Sigle

|

Quantité

|

Prix Unitaire (PU)

|

Annuité

d'amortissement (A.a)

|

Total

|

|

1. Les charges

|

C

|

|

|

|

CI

|

|

Les consommations intermédiaires

|

CI

|

|

|

|

?A, TFS, TG et Tr

|

a. Les achats

|

A

|

|

|

|

|

b. Travaux, fournitures et

services

|

TFS

|

|

|

|

|

c. Frais divers de gestion

|

TG

|

|

|

|

|

d. Transport

|

|

Tr

|

|

|

|

|

|

|

2. Les recettes totales

|

R

|

|

|

|

?VP, VD et SE

|

a. Vente de la Production

|

VP

|

|

|

|

|

b. Vente des déchets et sous-

produits

|

VD

|

|

|

|

|

c. Subventions d'exploitation

|

|

SE

|

|

|

|

|

|

|

Valeur Ajoutée Intérieure Brute

|

VA

|

|

|

|

RT-CI

|

Source : (Bockel & Tallec, 2005 ;

Lescuyer, 2020)

12

1. Détermination du Résultat Brut et

Net d'Exploitation (RBE et RNE)

Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) est obtenu en

déduisant des recettes totales les consommations Intermédiaires

et les autres charges. A l'opposé du RBE, le Résultat Net

d'Exploitation (RNE) exprime le gain (ou la perte) économique de l'agent

une fois acquitté de toutes les charges d'exploitation courantes. Le RNE

intègre un autre type de facteur qui a contribué à la

production : les Investissements. On considère que la production a

contribué à « l'usure » des investissements. Ainsi,

RBE = VA - AC RNE = RBE - Am

= RT - CI - AC = RT - CI - AC- Am

Source : (Bockel &Tallec, 2005 ;

Lescuyer, 2020)

Le calcul des RBE et RNE passe par l'élaboration du compte

d'Exploitation, CE illustré par tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3. Compte d'Exploitation

|

Désignation

|

Sigle

|

Quantité

|

Prix Unitaire (PU)

|

Annuité

d'amortissement (A.a)

|

Total

|

|

Autres charges et Amortissement

|

|

|

|

|

? S, FF, IT et Am

|

|

1. Autres charges

|

AC

|

|

|

|

? S, FF, IT

|

a. Rémunération du personnel

|

S

|

|

|

|

|

b. Frais Financiers

|

FF

|

|

|

|

|

c. Impôts et Taxes

|

IT

|

|

|

|

|

2.Amortissement

|

Am

|

|

|

|

|

Valeur Ajoutée Intérieure

Brute

|

VA

|

|

|

|

|

Résultat Brut d'exploitation

|

RBE

|

|

|

|

VA-AC

|

Résultat Net d'exploitation

|

RNE

|

|

|

|

RBE-Am

|

Test de Rentabilité

|

TR

|

|

|

|

(R/C) *100

|

|

Source :(Bockel&Tallec, 2005 ;

Lescuyer, 2020).

Le CP et le CE peuvent être regroupés dans un

compte unique, c'est le Compte de Production Exploitation (CPE).

d. Les Limites de l'approche filière

Il est à préciser que cette approche doit

être utilisée en complémentarité avec d'autres

outils de décisions prenant en compte les dynamiques agricoles et

territoriales. Etant bornée sur un produit spécifique, la

filière permet très difficilement d'intégrer les enjeux

transversaux indissociables aux activités agricoles et au

développement inclusif (CSA, 2013).

13

|