CHAPITRE II. MILIEU ET METHODE

2.1.MILIEU D'ETUDE

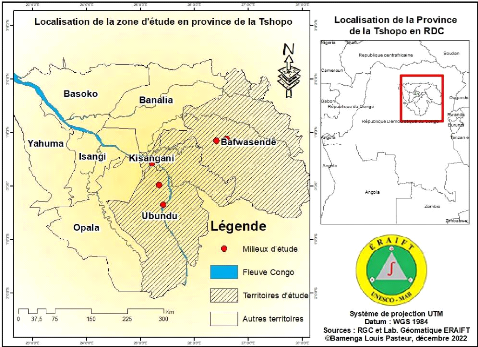

Notre zone d'étude a couvert les territoires de

Bafwasende et Ubundu, dans la Province de la Tshopo, la plus vaste du pays avec

199 567 km2, soit 8,5% de l'étendue nationale. Située

au Nord-est du pays, la province de la Tshopo comprend la ville de Kisangani et

sept territoires : Bafwasende, Banalia ; Ubundu,Basoko, Isangi, Opala etYahuma

(ADRASS, 2020)

La province est occupée à 87% par la forêt

dense humide. Celle-ci est favorisée par le climat correspondant au type

Af de la classification de Köppen qui y prévaut. Les sols sont dans

une large majorité ferralitique, à texture sablo argileuse.

L'hydrographie de la province s'articule autour du Fleuve Congo et la

rivière Tshopo (Bolakonga, 2013).

L'économie de la Province est centrée sur

l'agriculture et l'élevage traditionnels. Les principales cultures

exploitées sont le manioc, la banane plantain, la patate douce et le

riz. Les cultures pérennes en pleines régression concernent le

café, le cacao, l'hévéa, et le palmier à huile.

L'élevage concerne les vaches, poulets de chair et pondeuses (UNICEF,

2021).

La figure 3 présente la carte de la Province de la

Tshopo et ses territoires.

Figure 3 : Carte de la Province de la Tshopo et ses

territoires

14

Le territoire de Bafwasende (chef-lieu Bafwasende, à

262 Km de Kisangani) est le plus vaste du pays. Il s'étend sur

près du quart de la Tshopo (48 482 km2). En revanche, il est

le territoire le moins peuplé de la province (Annuaire de statistique,

2020). Ce territoire loge quatre peuples autochtones notamment : Mbuti

(Pygmées), Babali, Komo et Lombi (ADRASS, 2020). Il est limité

:

- Au Nord : Territoires de Poko (dans la

province de Bas Uele), Rungu et wamba (dans la province du Haut Uele) ;

- Au Sud : Territoires de Walikale (dans la

province du Nord-kivu) et Lubutu (dans la province du Manièma)

- A l'Est : Territoires de Mambasa (dans la

province de l'Ituri) et Lubero (dans la province du Nord-Kivu)

- A l'Ouest : Ubundu, Banalia et la ville de

Kisangani

Le territoire de Ubundu (chef-lieu la cité de Ubundu,

à 126 Km de Kisangani) est le deuxième plus grand territoire de

la province et s'étend sur 41306 km2 (Annuaire, 2020). Il

comprend neuf secteurs, une chefferie (Kirundu), des groupements et villages

(Adrass, 2020). Il partage ses limites avec les territoires de :

- Bafwasende et la ville de kisangani au Nord-ouest

;

- Kailo (Province du Manièma) au Sud ;

- Lubutu et Punia (dans la province du Manièma) à

L'Est ;

- Opalaàl'Ouest.

Source : (Omasombo et al.,

2017)

2.2.MATERIELS

Les matériels suivants ont été

utilisés :

- Un téléphone avec l'application

Kobocollect pour la collecte des données ; -

La balance et le gobelet pour la triangulation des valeurs

fournies par les acteurs ; - Un GPS 64s Garmin pour

l'enregistrement des coordonnées des acteurs ; - Un Ordinateur

portable pour l'analyse et rédaction du travail.

15

2.3.METHODE

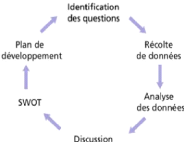

L'objectif global de cette étude a imposé le

recours à la méthode appliquée dans le

développement stratégique. Outre l'identification des questions,

la méthode comprend la récolte et l'analyse des données,

la discussion des résultats, l'analyse AFOM et enfin

l'élaboration du plan de développement. Pour cette

dernière étape, il a été question de formuler des

actions stratégiques pour relancer la culture du café dans les

territoires sous examen et non d'un plan de développement au sens

strict. Les objectifs de Développement Durable (ODD) nous ont servi de

fil rouge dans les formulations des actions stratégiques. La figure 4

ci-dessous illustre le cadre méthodologique suivi.

Figure 4 : Cadre méthodologique Source

: (UNIL, 2018)

La méthode probabiliste d'échantillonnage par

grappe a été appliquée dans la récolte des

données. Il était question de recenser et interroger les acteurs

par maillons et sous maillons (producteurs, transformateurs

torréfacteurs et mouleurs, commerçants grossistes et

revendeurs).

2.3.1. Techniques de récolte de

données

En plus de l'analyse documentaire qui nous a permis

d'établir le diagnostic de base et l'organisation de la recherche. C'est

la technique d'enquête à travers un questionnaire d'enquête

qui a été utilisée pour la collecte des données.

Afin de mieux aborder notre troisième et quatrième objectif, les

enquêtes ont été plus semi-indirectes, laissant les acteurs

fournir plus d'informations possibles. Pour cette même fin, nous avons

contacté des personnes ressources et initié le focus group pour

échanger sur les défis de la filière et les solutions

à envisager. Précisons qu'à chaque niveau, nous faisions

preuve d'observation et d'analyse explicative qui sont des outils

nécessaires dans la formulation des actions stratégiques.

16

2.3.2. Méthode de récolte des

données

a. Pré-enquête

Effectuée au début du mois de Juin, cette phase

nous a permis de réunir les informations nécessaires sur les

territoires sous examen et les acteurs de la filière. En plus, cette

phase nous a permis de compléter notre matériel de travail, de

tester et de nous familiariser au questionnaire d'enquêtes, de mesurer

les difficultés auxquelles nous ferons face et d'estimer le budget

nécessaire pour atteindre les objectifs assignés.

b. Enquête proprement dite

L'enquête proprement dite a débuté au mois de

Juillet pour s'achever au mois de Novembre :

b.1. A l'aide d'un questionnaire d'enquête, des

échanges ont été organisés avec les principaux

acteurs de la filière.

- Douze producteurs exploitant au moins vingt pieds de

café ont été recensés et dix ont été

interrogés ;

- Huit grossistes ont été recensés parmi

lesquels sept ont été interrogés ;

- Quarante revendeurs ont été recensés

et vingt-huit ont été interrogés aléatoirement

jusqu'au moment où il n'y avait que des redites d'informations ;

- Dix transformateurs ont été recensés

parmi lesquels sept ont été interrogés.

b.2. Le recours à l'approche participative a permis

d'organiser le focus group. Celui-ci a permis d'appréhender les

problèmes communs à la filière et de rassembler les

propositions des acteurs, les concernés directs. Les aspects

sécuritaires, d'accès au marché, d'écoulement, de

transformation, de tracasserie et de répartition de travail en fonction

du genre ont fait l'objet d'une attention particulière.

b.3. Le recours à l'approche boule de neige a permis

d'identifier des personnes ressources pour notre étude. Celles-ci sont

des banques d'informations, fruits d'une longue expérience dans les

milieux d'étude ou dans la filière café. Parmi ces

personnes ressources, y avait certains acteurs encore actifs et d'autres qui

n'exercent plus.

b.4. Des échanges très ouverts ont

été organisés avec les institutions publiques

impliquées dans la filière. Cas de l'ONAPAC et de la SNCC.

b.5. A chaque étape de la récolte des

données, l'observation et l'analyse participative avaient une place de

choix.

Comme Bolakonga, (2013), nous avons soutenu les

enquêtés dans leurs réflexions internes tout en essayant de

lever toute contrainte qui empêcherait leur libre expression. Nous avons

adopté une attitude empathique incitant les acteurs à fournir

plus d'informations utiles que possible.

17

c. La spécification des variables

Les variables qualitatives et quantitatives ont

été collectées pour atteindre les objectifs fixés.

Les principales variables quantitatives ont concerné : les

quantités produites, transformées et commercialisées ; les

charges globales de producteurs, des transformateurs et des commerçants.

Les prix aux producteurs, aux transformateurs et aux commerçants. La

taille des exploitations, le nombre des plants, l'âge et

ancienneté des acteurs, ...

Les principales variables qualitatives ont concerné :

l'état matrimonial, le niveau d'étude et la motivation des

acteurs, le mode d'accès au capital naturel, les systèmes et

stratégies de production, de transformation et de commercialisation, le

mode d'approvisionnement en intrants, les infrastructures de transport, les

contraintes à la production, les opportunités offertes.

L'ensemble de ces données a permis de saisir l'état actuel de la

filière, de juger l'impact de la filière sur les acteurs,

d'estimer les perspectives de développement de la filière et de

formuler les actions stratégiques de relance de la filière.

d. Les Méthodes d'analyse des

données

1. Analyse fonctionnelle de la

filière

Cette section a permis de saisir le fonctionnement de la

filière étudiée. Les acteurs et leurs techniques de

production ont été+ décrits, le graphe de la

filière a été présenté. La formation de

prix, la stratégie des acteurs, la coordination et le cadre

réglementaire ont également été abordés.

Plusieurs méthodes d'analyses très complémentaires ont

été utilisées. D'une part, les logiciels Excel et SPSS ont

permis de produire les tendances centrales et de positions. D'autre part,

certaines données qualitatives n'ont nécessité aucun

traitement ; elles sont reportées dans la partie des

résultats.

2. Analyse financière de la filière

Deux objectifs ont été poursuivis :

déterminer la viabilité financière de la filière

sur les acteurs et déterminer la valeur ajoutée globale de la

filière dans l'économie. Pour atteindre le premier objectif, nous

avons dressé les comptes Production Exploitation (CPE) d'un acteur type

pour chaque maillon. La viabilité financière de la filière

a été évalué grâce aux indicateurs standards

de performance financière. Ceux retenus dans cette recherche sont : la

Valeur Ajoutée, le Résultat Brut et Net d'exploitation et enfin

le rapport Recettes- Coûts ou test de rentabilité. Pour le second

objectif, nous avons agrégé tous les CPE dans un même

compte, le compte consolidé. Le tableau 4 ci-dessous est un prototype

d'un CPE.

18

Tableau 4 : Prototype d'un CPE

|

Désignation

|

Abréviation

|

Quantité

|

Prix Unitaire (PU)

|

Annuité

d'amortissement (A.a)

|

Total

|

|

1. Les charges

|

C

|

|

|

|

? CI, AC et Am

|

|

a. Les consommations intermédiaires

|

CI

|

|

|

|

?A, TFS, TG et Tr

|

|

Les Achats

|

A

|

|

|

|

|

|

Travaux, fournitures et services

|

TFS

|

|

|

|

|

|

Frais divers de gestion

|

TG

|

|

|

|

|

|

Transport

|

Tr

|

|

|

|

|

b. Autres charges

|

AC

|

|

|

|

?FF, TI et RP

|

Frais Financiers

|

FF

|

|

|

|

|

Impôts et Taxes

|

IT

|

|

|

|

|

Rémunération du personnel

|

S

|

|

|

|

|

c. Les amortissements

|

|

Am

|

|

|

|

? Aa VI

|

|

|

Les valeurs immobilisées

|

VI

|

|

|

|

|

|

2. Les recettes totales

|

RT

|

|

|

|

?VP, VD et SE

|

a. Vente de la Production

|

VP

|

|

|

|

|

b. Vente des déchets et sous-produits

|

|

VD

|

|

|

|

|

|

|

b. Subventions d'exploitation

|

SE

|

|

|

|

|

|

Valeur Ajoutée

|

VA

|

|

|

|

RT-CI

|

|

Résultat Brut d'exploitation

|

RBE

|

|

|

|

VA-AC

|

|

Résultat Net d'exploitation

|

RNE

|

|

|

|

RBE-?A.a VI

|

|

Test de Rentabilité

|

TR

|

|

|

|

(R/C) *100

|

Source : (Bockel&Tallec, 2005)

A ce niveau, il convient de préciser les bases du

processus :

1. Les calculs ont été réalisé avec

les prix du marché de Novembre 2022 ;

2. Les calculs ont considéré qu'une année a

300 jours ouvrables ;

3. L'unité monétaire utilisée est le CDF

(1$ = 2000 CDF) et les quantités sont en Kg (qui équivaut

à 2 ou 3 gobelets de café marchand ou moulu).

4. Les comptes Production-exploitation des producteurs,

transformateurs et commerçants ont été

élaborés sur base des quantités moyennes (annuelles)

produites, transformées et commercées ;

- La plupart des producteurs, transformateurs et

commerçants ont été interrogés, du moins les plus

importants en termes de quantités,

- Le CPE d'un producteur a considéré la moyenne

annuelle des producteurs de la zone d'étude : Ubundu et de Bafwasende

- Les CPE d'un transformateur et d'un commerçant ont

considéré la moyenne des transformateurs et des

commerçants exerçant dans la ville de Kisangani, au marché

central.

19

5. Pour les amortissements :

- Les producteurs utilisent leurs outils (houes, machettes,

panier de récolte et bâche) pour toutes leurs cultures et non

seulement pour le café. L'amortissement a été

appliqué après avoir divisé la valeur d'acquisition de

l'outil par 3, nombre moyen de culture d'un producteur.

- La même logique a été appliquée

pour les charges des transformateurs et des commerçants,

- Les calculs détaillés sont

présentés à l'annexe 2.

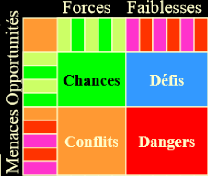

3. L'analyse AFOM

Après compréhension du stade actuel de la

filière café par analyse fonctionnelle et financière, nous

avons dressé la matrice AFOM. En effet, dresser cette dernière

après l'analyse fonctionnelle s'explique par le souci de ne pas fonder

le développement stratégique sur des impressions ou de croyances

non vérifiées (UNIL, 2018).

Cette analyse, utilisée dans nombreux contextes,

s'étend du diagnostic interne (atouts et faiblesses) au diagnostic

externe (opportunités et menaces) et pose le fondement pour

l'élaboration des axes stratégiques (Abdellaoui, 2011). La figure

5 ci-dessous illustre le prototype d'une matrice AFOM (SWOT en anglais).

|

Les quadrants seront complétés après une

analyse en trois phases :

a. Identification de tous les facteurs impactant la

filière café

b. Classement en facteurs internes et en facteurs externes

c. Sélection et priorisation de ces facteurs

d. Affectation des facteurs aux quadrants

|

Figure 5 : Analyse par matrice AFOM Source

:(Absil, 2011)

20

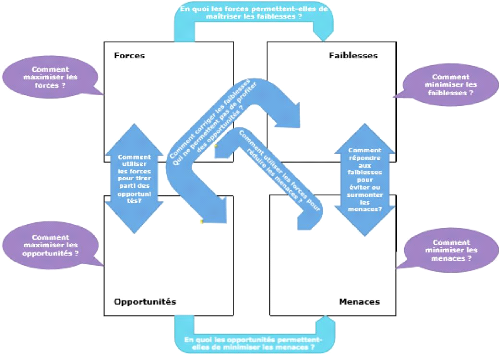

4. La formulation des actions stratégiques

a. Couplage de la matrice AFOM

La formulation des actions stratégiques a

consisté à l'exploitation de la matrice AFOM en mode focus group.

Fondamentalement, nous avons procédé au couplage de la matrice

qui consistait à confronter les acteurs internes et externes. La figure

6 ci-dessous illustre le couplage de base de la matrice AFOM.

Figure 6 : Analyse croisée de la matrice

AFOM Source : (Vuillod Frederic & Vuillod Serge, 2005)

|

- Forces X Opportunités = Chances -

Faiblesses X Opportunités = défi -

Forces X Menace = Conflit

- Faiblesses X Menace = Danger

|

b. Formulation proprement-dite des options

stratégiques

Les options stratégiques ont été

formulées pour des objectifs définis et une vision

prédéfinie. Toute stratégie visant la relance de la

filière café doit corroborer avec la stratégie nationale

de relance de la caféiculture lancée en 2011.

La vision nationale dans laquelle s'inscrit celle de la

relance du café à Ubundu et à Bafwasende est :

améliorer les performances de la filière café sur

toute la chaine de valeur et créer des richesses en milieu rural

à travers une caféiculture professionnalisée et

compétitive.

Les principaux objectifs y afférents sont : (1)

Améliorer la productivité et la qualité de la

récolte, (2) Améliorer les processus de traitement, retraitement

et de torréfaction et (3) Améliorer les circuits de

commercialisation

Pour optimiser les possibilités offertes par l'analyse

AFOM, et son couplage de base, les axes stratégiques ont

été des réponses aux questions reprises dans la figure 7

ci-dessous.

21

Figure 7. Brainstorming pour la formulation des axes

stratégiques (UNIL, 2018). Source : (UNIL, 2018)

e. Les obstacles à

l'étude

Outre les contraintes techniques liées aux zones

rurales, nombreux autres obstacles ont entravé la bonne

réalisation de cette étude. Il s'agit principalement de

l'accès aux informations et le biais de désirabilité

sociale.

L'accès limité aux informations s'est

observé à différents niveaux. Premièrement, le

nombre très limité des acteurs dans la filière

café. Par exemple dans la route Kisangani- Ubundu, c'est après

plus de 70 km que nous retrouvions 1 petit planteur de café.

Deuxièmement, la méfiance de certains acteurs y compris

mêmes les institutions publiques qui ne se laissaient interroger qu'en

contrepartie d'une motivation financière non prévue dans notre

budget.

Le biais de la désirabilité sociale a

été observé. Pour Crowne & Marlowe (1960) c'est

l'envie des sujets enquêtés de ne pas reporter des informations

qui le feraient mal perçus. Par certaines questions jugées «

personnelles », l'étude n'a pas certainement échappé

à ce biais.

22

Enfin, les informations fournies par les acteurs ne semblent

pas toujours fiables. Ils pouvaient donner des valeurs contradictoires au sein

d'une même interview. Cette incapacité à fournir des

chiffres précis est due au non tenu des comptes.

Face à ces défis, diverses techniques ont

été mises en place de l'amont en aval pour atteindre des

résultats plus fiables. Ces techniques consistaient à placer

l'unité déclarante dans la meilleure aisance possible,

l'agrandissement de la taille de l'échantillon et la triangulation des

données.

23

|