I.2.2 Classification

De manière générale, on peut admettre une

classification selon la nature chimique, le mode et le type d'action, la nature

de l'espèce à combattre, l'effet obtenu, la toxicité, le

moment d'application ou bien même le lieu d'application (El Bakouri,

2006). On classe ainsi les produits phytosanitaires d'après la nature de

l'espèce nuisible que l'on veut contrôler en herbicides,

insecticides, fongicides, molluscides (limaces), nématicides (contre les

vers), rodenticides (contre les petits rongeurs), acaricides, taupicides,

corvicides, etc. (Zacharia & Tano, 2011). En considérant seulement

les herbicides (contre les mauvaises herbes), les fongicides (contre les

champignons) et les insecticides (contre les insectes), on se trouve devant une

extraordinaire diversité de familles chimiques, et dans chaque groupe on

distingue deux sous-groupes qui sont : les produits inorganiques et les

produits organiques. Le tableau I.2 ci-dessous donne quelques familles

chimiques de pesticides et leurs cibles principales.

Tableau I.2: Quelques familles

chimiques de pesticides et leurs cibles principales (Chouteau, 2004)

|

Familles chimiques

|

Exemples de substances

actives

|

Classement selon cible

|

|

Organochlorés

|

DDT, Chlordane, Lindane,

Dieldrine, Heptachlore

|

Insecticides

|

|

Organophosphorés

|

Malathion, Parathion,

Chlorpyrifos, Diazinon

|

Insecticides

|

|

Carbamates

|

Aldicarbe, Carbaryl,

Carbofuran, Méthomyl

|

Insecticides

|

|

Dithiocarbamates

|

Mancozèbe, Manèbe,

Thirame, Zinèbe

|

Fongicides

|

|

Phtalimides

|

Folpel, Captane, Captafol

|

Fongicides

|

|

Triazines

|

Atrazine, Simazine,

Terbutylazine

|

Herbicides

|

|

Pyridines-bipyridiliums

|

Paraquat, Diquat

|

Herbicides

|

|

Aminophosphonates glycine

|

Glyphosate

|

Herbicides

|

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 21

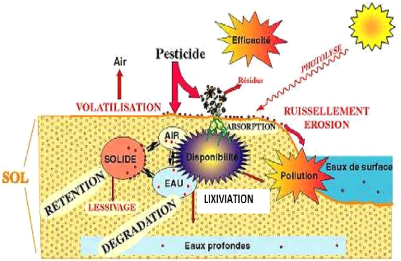

I.2.3 Mode de pollution des pesticides

L'utilisation des pesticides facilite l'introduction d'un

certain nombre de substances chimiques dans la composition de l'air, de l'eau

et du sol. Ces substances entraînent ainsi la perturbation ou la

dégradation de ces milieux et provoquent la pollution de

l'environnement. Le traitement des plantes par les pesticides est suivi par le

phénomène de dissipation de ces derniers. Deux processus

fondamentaux contribuent à cette dissipation à savoir, la

dispersion et la dégradation (Schéma 1). La dispersion des

pesticides est assurée par de différents modes de transfert

(volatilisation, lixiviation, absorption par la plante) qui entraînent le

produit et, éventuellement ses dérivés, hors du site

d'application (Chevreuil et al., 1993 et 1996 ; Aderhold &

Nordmeyer, 1995 ; Miller et al., 1997). La dégradation des

pesticides fait intervenir des réactions chimiques (photolyse,

hydrolyse) ou biochimiques (impliquant l'intervention des micro-organismes du

sol) qui assure la transformation de la molécule initiale (Ristori &

Fusi, 1995 ; Soulas, 1999). Le schéma ci-après explique la

dissipation des pesticides dans l'environnement.

Schéma I-1 : Processus

impliqués dans le devenir des pesticides dans les sols (Barriuso et al.,

1996).

Ce schéma confirme bien que les pesticides

destinés à la protection des plantes se retrouvent dans les

différents compartiments environnementaux et représentent une

menace réelle pour l'homme et l'environnement. Quel que soit le mode

d'utilisation, ces pesticides

Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 22

finissent toujours par atteindre le sol durant ou après

le traitement et leur devenir va donc dépendre des

caractéristiques du sol. De tous les polluants recensés

jusque-là, les pesticides sont l'une des classes fréquemment

rencontrées dans le milieu naturel et plus précisément

dans l'eau (Aubertot et al., 2005). La forte toxicité des

pesticides a conduit les organismes internationaux à fixer des

concentrations limites permises, très strictes. Ainsi, la norme

européenne (directive 98/83/CE) relative à la qualité de

l'eau fixe à 0,1 ug/L la teneur en chaque pesticide et à 0,5 ug/L

pour l'eau potable (Carter, 2000).

|

|