|

LES FLUX DE TRANSPORTS

DANS L'OUEST LYONNAIS

(EXAMEN DE LA SITUATION ANTERIEURE

A LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A89

DE BALBIGNY A LYON)

Sous la direction de S. Héritier

14vant de commencer ('étude des f(ux de transports dans

('ouest (yonnais, je sou/laiterais remercier toutes (es personnes qui m 'ont

aidé a mener a 6ien ce projet.

iMes premiers remerciements vont a mon directeur de

mémoire, iMonsieur Stép/lane .7-féritier, qui a toujours

su se rendre disponi6(e pour me prodiguer de nom6reux et précieux

consei(s.

Je tiens aussi a remercier iMonsieur Jean )ar(et, directeur de

('O6servatoire de ('1489, qui m'afourni gratuitement de mu(tip(es documents et

ouvrages et qui a organisé, en Juin 2007, un rassem6(ement des

c/lerc/leurs de ('O6servatoire de ('1489, ric/le d'enseignements.

(Durant mes rec/lerc/les, des organismes m'ont ouvert (eurs

portes. I( s'agit des (Divisions (Départementa(es et de (a (Division

cRégiona(e de ('cEquipement, du Consei( cRégiona( de

cR/lône-14(pes et de (a Communauté de Communes de cBa(6igny. Sans

eux, je n 'aurais pu conduire convena6(ement mon étude.

cEnfin, je voudrais adresser mes derniers remerciements a toute

ma fami((e, surtout Sandra, qui m 'a soutenu tout au (ong de ('avancée

de mon étude.

Pt~ffL4 ~~~t4%~L+

INTRODUCTION

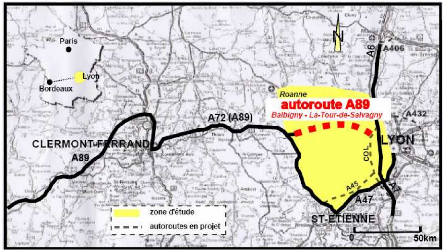

Ce mémoire de Master 1 réalisé à

l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne a pour objet les flux de

transports dans l'ouest lyonnais avant la construction de l'autoroute A89 de

Balbigny à Lyon. L'autoroute A89 est une liaison transversale qui

reliera à terme Bordeaux à Lyon. L'étude qui suit ne prend

pas une si petite échelle. Il convient de définir notre secteur

d'étude. Lorsque nous parlons d'ouest lyonnais, nous ne parlons pas de

tout ce qui se trouve à l'ouest de Lyon. Les limites de notre

étude sont constituées par un triangle Roanne - Saint-Etienne -

Lyon. Certes, nous serons amenés à évoquer les

échanges avec le « Grand-Ouest lyonnais » : Massif Central

(Clermont-Ferrand), voire Bordeaux, mais la majeure partie de la

réflexion s'intéresse au triangle Roanne - Saint-Etienne - Lyon.

A l'intérieur de ce triangle, nous observerons tout

particulièrement les territoires directement concernés par la

mise en place future de l'A89. Il existe un Schéma de Cohérence

Territoriale de l'ouest lyonnais mais il ne s'étend pas plus loin que le

département du Rhône. Se caler sur ses limites ne permettait pas

de prendre en compte tous les flux en provenance de l'ouest en direction de

Lyon ou de l'Est. De plus, il a semblé intéressant de se projeter

de temps à autres hors de la zone d'étude à l'Est afin de

d'établir une comparaison. La carte ci-dessous présente la zone

d'étude.

Figure 1 : Localisation de la zone

d'étude

Source : Dossier d'enquête. Réalisation :

Pailler.S (2007)

La démarche retenue pour cette étude est

une démarche empirique. Elle consiste à

recueillir dans un

premier de temps des données qui seront ensuite exploitées et

mises en

comparaison avec des propos théoriques. Ainsi,

l'étude de terrain est privilégiée pour

permettre de faire une analyse spatiale. Les données de

comptages routiers ont été récoltées auprès

des Divisions Départementales de l'Equipement du Rhône et de la

Loire (DDE 69 et 42) ainsi qu'auprès de la Division Régionale de

l'Equipement de Rhône-Alpes. La DRE a élaboré le Dossier

d'enquête préalable à la Déclaration

d'Utilité Publique en 2001. Ce document était une

référence tout au long de l'étude. Les informations

concernant le transport ferroviaire ont été fournies par le

Conseil Régional de Rhône-Alpes qui a la charge du transport

ferroviaire de voyageurs. Les informations thématiques, telles que

l'accessibilité, les motifs de déplacements, les coûts de

déplacements... ont été recueillies auprès de la

Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne et du Syndicat mixte des

Transports de l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL). Les recherches ne

furent toutefois pas aisées pour principalement deux raisons. La

première est que la zone d'étude choisie ne correspond pas

strictement à des limites administratives et chevauche deux

départements. Chaque département réalise les études

qui le concernent. Ces études ne concordent pas forcément avec

celles réalisées par le département voisin (elles n'ont

pas le même thème, la même échelle, n'ont pas

été effectuées à la même date...). De plus,

les études mises à disposition par la région

Rhône-Alpes sont élaborées à une échelle trop

petite, et donc pas assez précise pour étudier l'ouest lyonnais.

L'étude proposée ici essaie de coordonner les diverses

informations récoltées pour construire une réflexion

cohérente à l'échelle du territoire concerné. La

seconde raison était le refus d'Autoroutes du Sud de la France (ASF) de

permettre l'accès à des comptages récents de trafic pour

des raisons de confidentialité liées à la stratégie

d'entreprise. De novembre à février, outre le temps

consacré à la lecture de nombreux ouvrages, les recherches de

données se sont perdues dans une recherche de chiffres récents.

Ainsi, pendant ces 4 mois, les recherches n'ont guère avancé. Ce

fut une des plus grosses erreurs dans la méthodologie car la quête

de données récentes a constitué l'unique recherche durant

cette période et n'a pas favorisé l'accès à

d'autres documents. Finalement, la mise en ligne d'informations sur les sites

des DDE et la rencontre des bonnes personnes ont permis d'avoir accès

à ces comptages. C'est à partir de là que la

découverte de nombreuses autres sources a débuté et que le

mémoire a pris forme.

La pratique du traitement de texte, la gestion des

données, l'élaboration de graphiques ne furent pas des

contraintes à la construction du mémoire. En revanche, la

réalisation de cartes s'est avérée plus difficile. Les

logiciels de cartographie n'étant pas connus, il fut nécessaire

de les découvrir et d'en apprendre les rudiments. Le principal outil

utilisé pour la réalisation de carte est Adobe Illustrator.

Les difficultés rencontrées pour l'usage des logiciels de

cartographie est la cause de la qualité graphique moyenne

des cartes réalisées malgré les nombreuses heures

passées à l'appréhension du logiciel.

Une réflexion sur les flux de transports

nécessite l'utilisation de concepts qu'il convient au préalable

de définir. Ces définitions sont extraites de différents

ouvrages. Elles permettent de cadrer épistémologiquement la

recherche et de ne pas confondre les termes employés. Parmi les concepts

abordés, les concepts de circulation, de flux et de mobilités

sont les plus importants. La définition du transport doit elle aussi

être clarifiée. Les définitions permettent de faire un tour

d'horizon des travaux sur les transports réalisés ces

dernières années.

Le terme de flux désigne une circulation entre lieux

sur une infrastructure. Il consiste en un déplacement qui à une

origine, une destination et un trajet. Il faut distinguer les flux en un point

et les flux entre deux points. En matière de trafic routier, un comptage

indique le nombre de véhicules par heure alors qu'une enquête

« origine-destination » permet de connaître les

déplacements entre deux zones, soit sur une voie donnée, soit

sans précision d'itinéraire. Törsten Hägerstrand (l'un

des pionniers de « la nouvelle géographie »), dans les

années cinquante/soixante, développant la Time Geography

(la seule focalisation sur l'espace n'est pas suffisante, les

phénomènes sociaux possèdent aussi une dimension

temporelle), met les flux au coeur de l'ambition géographique. Il

démontre que les individus sont pris dans des flux, des

interrelations... qui dépassent largement l'échelle locale. Les

flux entre deux zones sont fonction de leur « masse » respective

(population, commerces, emplois...) et fonction inverse de la distance qui les

sépare. Aujourd'hui, l'observation des déplacements sert à

penser le passage de la ville à l'urbain, les trajets domicile-travail

participant d'ailleurs directement en France à la construction

statistique des aires urbaines par l'INSEE. Les flux supposent des tuyaux de

toute sorte, dont les caractéristiques technico-économiques

pèsent lourd en termes d'enjeux territoriaux et politiques. Elaborer une

géo-socio-économie-politique des flux et des réseaux sur

lesquels ils circulent constitue d'ailleurs un objet scientifique de

première importance. La revue Flux, Cahiers scientifiques internationaux

Réseaux et Territoires créée par le CNRS se consacre

à cet objet (Lévy et Lussault, 2003, pp 367-3 68). Cette

revue est dirigé par Jean-Marc Offner qui a rédigé en 1993

un article dans la revue L'Espace Géographique :

« Les « effets structurants » du transport

: mythe politique, mystification scientifique » dans lequel il critique

l'absence conceptuelle en matière d'effet des transports, absence qui

conduit à considérer comme « mécaniques », et

donc prévisibles les effets d'un axe de transport. Auparavant, Plassard

évoquait cette idée en 1977 dans un

livre de référence qui a fait date : Les

autoroutes et le développement économique régional,

dans lequel il affirme que « la vision simpliste de

mécanismes de cause à effets ne peut être

conservée... la notion de potentialité semble être une des

voies efficaces qui permette ce changement de conception ». Ainsi,

lorsque notre étude abordera les effets prévus et/ou

espérés, nous préférerons le conditionnel et des

verbes exprimant la possibilité à un futur trop

déterministe.

La circulation est un principe de fonctionnement de tout

système car elle permet les échanges et les transferts sans

lesquels aucune interaction ni aucun dynamique ne seraient possibles. Par le

biais des distances, des temps de déplacements et des coûts de

transport, la circulation est un des facteurs essentiels pris en compte dans

l'élaboration de tous les modèles d'organisation de l'espace.

Elle est aussi productrice d'espace par les infrastructures qu'elle

nécessite et, parce qu'elle participe à la hiérarchisation

des lieux qu'elle relie, elle joue un rôle clé dans les

différenciations spatiales. Les espaces mis en liaison

génèrent des flux ou sont des relais du circuit (Lévy

et Lussault, 2003, pp 158-159).

La mobilité est l'ensemble des manifestations

liées au mouvement des hommes et des objets dans l'espace. C'est un

concept englobant dont il convient de décliner toutes les notions qui en

découlent (déplacement, transport, migration...) et qui sont

souvent confondues avec lui. Les groupes humains sont confrontés

à la maîtrise de la distance par la mobilité. Celle-ci ne

se limite pas au déplacement physique effectif et ses techniques (le

transport), mais embrasse les idéologies et les technologies du

mouvement en cours dans une société. Elle rassemble donc à

la fois un ensemble de valeurs sociales, une série de conditions

géographiques, économiques et sociales, un dispositif technique.

Les coûts (économiques, sociaux et temporels) de la

mobilité ont tendance à s'alourdir car la mobilité

augmente (Lévy et Lussault, 2003, pp 622 - 624). La

mobilité peut être déclinée en deux types : la

migration (changement définitif du lieu de résidence) et

circulation (changement temporaire de lieu) (Zelinsky, 1971, pp 219-249).

La migration implique donc un abandon de longue durée du lieu de

départ. Il conviendrait alors de préférer l'expression de

mouvement pendulaire à l'expression « migrations pendulaires

». Toutefois, la substitution d'une migration résidentielle par une

circulation domicile-travail remet en cause cette opposition

migration-circulation. Il est préférable de s'intéresser

à la visée de la mobilité : déplacements

touristiques, voyages d'affaires, migration résidentielle, circulation

pendulaire, shopping...

Les transports sont les dispositifs, modes et moyens,

permettant l'acheminement de personnes ou de biens matériels d'un lieu

vers un autre. Par extension, ensemble des moyens de la mobilité. Les

transports sont un outil dont disposent les sociétés pour

produire et gérer

leur espace, c'est-à-dire organiser la mise à

disposition des lieux les uns des autres. Ils permettent le franchissement

physique de la distance qui sépare les lieux. Les différents

modes de transports (routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien...)

sont choisis et sélectionnés par les individus non seulement pour

leurs qualités pratiques en terme de déplacement, mais aussi pour

ce qu'ils autorisent et ce qu'ils représentent. Les transports routiers

ne peuvent se passer de réseaux d'infrastructures dont les coûts

de construction et d'entretien sont supportés par la collectivité

(par les impôts si l'autoroute est gérée par l'Etat et par

un droit de péage si celle-ci est concédée à une

société privée). Les transports sont inscrits dans le

territoire, dont leurs réseaux en constituent l'armature. Les

réseaux de transports reflètent, entretiennent et amplifient les

anisotropies (lignes de force) du territoire. Ainsi, ils contribuent à

ses changements et imposent son aménagement. La vitesse des transports

définit un certain nombre d'échelles pertinentes pour

l'organisation du territoire, le nombre de ces échelles augmente avec la

création de modes de transports aux vitesses différentes.

L'intermodalité, est la mise en correspondance de plusieurs modes de

transports, elle combine donc plusieurs vitesses et échelles lors d'un

déplacement. L'intermodalité tend à se développer

car les déplacements font de plus à plus appel à divers

modes de transports. Le territoire s'en trouve recomposé à deux

niveaux : par l'inégal accès aux réseaux de transport et

par la mise en place d'un système qui brise la continuité

territoriale. Les réseaux de transports inversent l'ordre des

proximités. Ainsi, la connexion des grandes villes saute les espaces

intermédiaires, qui ne disposent alors d'aucun point d'accès

à un réseau dont l'échelle de référence les

dépasse. Il s'agit de « l'effet tunnel ». L'infrastructure

constitue alors une barrière pour les espaces intermédiaires qui

se voient infliger les nuisances de l'infrastructure. La création d'une

infrastructure à petite échelle peut alors se voir

confrontée à un refus de la part des habitants de l'espace

traversé. Ceux-ci perçoivent l'intérêt de la mise en

place de l'axe de transport mais ne souhaite pas le voir passer chez eux ou

à proximité. Il s'agit de l'effet NIMBY (not in my backyard)

(Lévy et Lussault, 2003, pp 93 7-938).

Une citation d'Emile Mérenne résume les

éléments que nous venons d'évoquer : « Les

déplacements de personnes, de biens, d 'informations... à travers

l 'espace caractérisent la circulation (ensemble des

déplacements), dont l 'intensité dans le temps et dans l 'espace

détermine le trafic (importance et fréquence de la circulation)

et les flux (déplacements massifs de personnes, de biens ou

d'informations). Ces déplacements font appel à des moyens

techniques ou moyens de transports (ensemble des techniques utilisées

pour effectuer les déplacements) qui s 'inscrivent dans les territoires

grâce aux voies de communication

(installations permettant la circulation des personnes et

des biens), à savoir la route, la voie d'eau, le rail, les conduites...

» (Mérenne, 2003).

Pour aller plus loin, Philippe Pinchemel précise que

les flux sont les éléments qui servent de base à

l'activité humaine : « Toute la vie humaine peut se lire

à travers les flux. Ils relient les hommes entre eux ou les hommes aux

lieux. Avant, les flux dans les régions concernaient uniquement de

faibles quantités de produits et d'hommes. Très rapidement, les

espaces régionaux, nationaux sont entrés dans un réseau

dense d'échanges intégrés au commerce mondial. Les voies

et modes de transports associés sont la réponse au

problème de la maîtrise de la distance. Avant la voie, l 'espace

est isotrope. Avec la voie, la dualité

proximitééloignement constatée pour le pôle joue

tout au long du tracé, créant une anisotropie spatiale forte

» (Pinchemel, 1997, p.97).

La littérature géographique fourmille donc

d'ouvrages abordant les flux de transports. Les études

réalisées par les observatoires autoroutiers enrichissent cette

littérature par leurs exemples concrets. Jusqu'à présent,

l 'Observatoire de l 'A89, dirigé par Jean Varlet, ne s'est pas

penché très précisément sur les flux de transports

dans l'ouest lyonnais. Ce mémoire constituera une des ressources

disponibles à l'étude des effets de l'A89 après sa mise en

place dans l'ouest lyonnais. En effet, lors d'une étude future de

l'organisation des flux de transports, et plus généralement, de

l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais avec l'A89, il s'avèrera

très utile de pouvoir établir une comparaison avec l'état

de l'ouest lyonnais avant la mise en service de l'autoroute.

La section que nous nous proposons d'étudier correspond

au dernier tronçon de l'autoroute A89, le tronçon permettant

d'achever la liaison autoroutière directe entre Lyon et Bordeaux.

L'ouest lyonnais est un espace soumis en grande partie à l'influence de

l'agglomération lyonnaise qui joue son rôle de métropole

régionale. Cette influence s'exprime notamment par de nombreux

échanges entre l'ouest lyonnais et son agglomération, elle est le

facteur principal de mobilité. La mobilité dans l'ouest lyonnais

se traduit pas des flux que l'on peut localiser et quantifier. Quel est

l'intérêt de connaître les flux qui circulent sur des axes,

sur des réseaux ? Y'a-t-il un lien entre les flux et les organisations

de l'espace ? L'organisation spatiale crée-t-elle les réseaux ?

Les réseaux créent-ils l'organisation spatiale ? Quelle est

l'influence d'une agglomération de la taille de l'agglomération

lyonnaise sur les mobilités au sein de sa périphérie ?

Quels peuvent être les modifications, les améliorations,

les perturbations de l'organisation spatiale de l'ouest

lyonnais engendrées par la mise en service de l'autoroute A89 ?

Pour tenter d'apporter des réponses à ces

questions, nous établirons un diagnostic des problèmes dont

souffre l'ouest lyonnais et observerons les enjeux liés à l'A89.

Une fois ce portrait de l'ouest lyonnais dressé, nous analyserons les

caractéristiques des flux de transports, qu'ils soient routiers ou

ferroviaires, ainsi que les motifs qui sont à la base des

déplacements. Enfin, nous discuterons des effets attendus de l'A89 dans

l'ouest lyonnais.

-1-

PRESENTATION

DE L'OUEST LYONNAIS

ET DES ENJEUX DE L'A89

|

L'étude géographique des flux de transports dans

l'ouest lyonnais se doit de considérer les transports comme faisant

partie intégrante d'un espace, d'un système géographique.

On ne peut extraire les flux de transports de l'espace dans lequel ils

s'exercent, avec lequel ils entretiennent des interactions. Une étude

purement sectorielle des transports n'en présente pas les enjeux

géographiques. Il est donc nécessaire de dresser un portrait

géographique de l'ouest lyonnais. Le dossier d'enquête publique

contient une présentation très précise de l'ouest

lyonnais. Parmi les éléments suivants, certains en sont extraits

pour comprendre les liens entre les réseaux de transport et leur milieu,

pour comprendre l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais. Lorsque la source

n'est pas indiquée, les données proviennent de ce document.

L'ouest lyonnais est un espace qui ne favorise pas les

déplacements, dont le dynamisme est faible. Ce territoire sera, d'ici

2012, traversé par le dernier tronçon de l'autoroute A89 dont les

caractéristiques seront observées.

I- L'ouest lyonnais, un espace qui ne favorise pas

|