CHAPITRE III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION D'IDE AU

BENIN

La stratégie générale de toute entreprise

repose pour l'essentiel sur l'analyse de l'environnement. C'est ainsi que la

conduite d'un projet nécessite des enquêtes dans plusieurs

domaines : marché' technologie'

financement' gestion et collaboration de différentes

personnes physique et morales (promoteurs ; organisme de promotion et

d'assistance ; établissements financiers ; services administratifs).

Nous développerons dans ce chapitre les causes pouvant

expliquer la faible pénétration des IDE au Bénin. Nous

retenons les entraves structurelles et socioculturelles.

Section I : FACTEURS DE BLOCAGE DES IDE AU BENIN

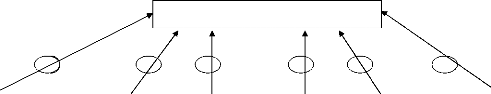

Nous nous servirons de l'arbre à problèmes comme

outil d'analyse.

Ensuite il sera question dans cette section d'analyser les

facteurs économiques et les facteurs socioculturels.

Elaboration de l'arbre des problèmes

Faible pénétration des flux d'IED au

Bénin

1 2 3 4 5 6

|

Cadre

|

Inadéquation des

|

Méconnaissance

|

Coût total élevé

|

Faiblesse d

|

Environnement socio-

|

|

d'investissement

|

infrastructures de

|

des atouts

|

des facteurs de

|

tissu

|

politique de la sous région

|

|

peu favorable

|

base

|

naturels du Bénin

|

production

|

industriel

|

peu favorable

|

- Procédure d'octroi d'agrément lourde ;

- Difficultés d'accès au foncier ;

- Multiplicité des

organismes d'assistance et de promotion des IDE ;

- Système juridictionnel peu fiable ;

- Mauvaise gouvernance.

|

Non développe-

|

- Développement

|

- Peu d'unités de

|

|

- Guerre ;

|

|

ment des

centres de

|

du secteur informel ;

|

transformation ; - Dépendance de

|

|

- Crises politiques .

|

|

recherche

|

- Quasi-absence de

|

monoculture :

|

|

|

|

matières premières ;

|

le coton.

|

|

|

|

|

|

-Non développement du secteur transport

|

|

Faiblesse

d'investissements

publics

Diagramme 1 : Arbre des problèmes Source

:Réalisé par l'auteur

Paragraphe 1 : Facteurs économiques

A- Coût des facteurs de production

La création ou la délocalisation d'entreprises ou

filiales est motivée par la recherche de coûts de production

faibles.

Dans les pays de l'UEMOA en général et en

particulier le Bénin' il s'avère que les coûts

de production sont plus élevés qu'en Europe et en

Asie' Abbo K.B.(1994)' et cela est dû à

plusieurs facteurs qui lorsqu'ils sont regroupés' produisent

un coût total élevé. Ces facteurs sont très

diversifiés :

- les transports ;

- les équipements et matières premières ;

- les services d'utilité publique ;

- la faible productivité de la main d'oeuvre.

1. Les équipements et matières

premières

L'économie béninoise est tributaire d'un seul

produit d'exportation : le coton. Le coton occupe 80 % dans l'exportation

totale. Moins de 10% du coton béninois est transformé au

Bénin. A la lumière de ces considérations les

investisseurs étrangers dans le secteur de transformation sont

obligés de recourir au marché international pour acquérir

des matières premières. Ce qui induit un coût

supplémentaire dans l'acquisition des facteurs de production. Le

Bénin importe pratiquement tout l'équipement

industriel' agricole et informatique.

2. Faible productivité de la main d'oeuvre

La comparaison salariale d'un ouvrier français par

rapport à un ouvrier béninois montre que le salaire d'un ouvrier

français vaut les salaires de six ingénieurs' de dix

techniciens' de quatorze ouvriers qualifiés et trente sept

ouvriers béninois.

Si l'on considère que le salaire est fixé par la

productivité marginale du travail on est amené à dire que

la main d'oeuvre étrangère est plus qualifiée que celle

du

Bénin. L'investisseur privé importera donc la main

d'oeuvre étrangère. Ce qui augmente le coût des facteurs de

production.

B- La faiblesse du tissu industriel

Le niveau industriel est une composante dans la

captivité des IDE. Le secteur agricole est essentiellement dominé

par le coton qui est à l'origine de presque 80% de la valeur totale des

exportations. Seulement 20 % est transformé. Dans la politique de

diversification' d'autres produits ont été promus : le

riz' le manioc' le mais et la noix de cajou.

Cependant' plusieurs obstacles limitent la

production et la transformation de ces cultures. Il s'agit principalement de

difficultés liées au manque d'installation industrielle. Par

ailleurs la faiblesse du tissu industriel est liée à la

pauvreté du pays en ressources géologiques (mine'

pétrole) et à la taille réduite du marché local.

Quand à l'industrie légère de transformation'

son développement est annihilé par la taille réduite du

marché local et par la surproduction observée au Nigeria.

C- L'accès au marché

La population béninoise est d'environ 7 millions

d'habitants. La faiblesse du pouvoir d'achat rend le marché

béninois étroit. De plus' le secteur informel

dominé par le commerce de réexportation' rend peu

compétitive une entreprise installée en toute

légalité. Les acteurs du secteur informel échappent

à la fiscalité. Pour maintenir les niveaux du revenu tout en

respectant les obligations fiscales et salariales en vigueur' la

seule possibilité qui s'offre aux petites entreprises est d'augmenter

les prix du même montant que les charges fiscales (soient 30 % en

moyenne). Ces limites structurelles constituent une barrière à

l'accessibilité du marché Béninois.

Toutefois' le Bénin est signataire de

plusieurs accords régionaux et multinationaux dans le cadre commercial :

Accord de régime préférentiel des échanges au sein

de l'UEMOA' les accords de l'OMC' l'accord de partenariat

ACPUE' et l'AGOA. Le marché de l'UEMOA devrait être

stimulant à l'IDE. Or la sous-

région est caractérisée par des crises

politiques qui influencent négativement le risque pays.3 La

Côte d'Ivoire a un risque pays très élevée ; alors

qu'elle contribue pour 40 % du PIB de l'UEMOA. Par l'effet de tâche

d'huile la crise pourrait influencer négativement le climat des affaires

au Bénin.

En somme' la taille réduite du marché

Béninois' la faiblesse du pouvoir d'achat' le

secteur informel et la crise politique en Côte d'Ivoire constituent des

obstacles l'entrée massives des IDE.

Tableau 4 : Niveau du risque pays dans certains Etats

africains

|

A

Risque faible

|

B

Risque modéré

|

C

Risque important

|

D

Risque élevé

|

|

Afrique du sud

Botswana

Tunisie

|

Algérie

Bénin

Sénégal

|

Angola

Mozambique

Tanzanie

|

Nigeria

Côte d'Ivoire

Zimbabwe

|

Source : Coface 2002

D- Les infrastructures

Le niveau de développement des infrastructures de

transport et de communication influence significativement les choix des

opérateurs privés internationaux qui souhaitent mettre en place

de nouveaux projets d'investissement. Ainsi' les retards qui

caractérisent le Bénin en matière

d'infrastructures' surtout en matière de fourniture de

services d'utilité publique' pouvaient être un frein

à l'investissement privé.

1. Routes et chemins de fer

En ce qui concerne les infrastructures de

transport' le Bénin enregistre des retards

considérables par rapport aux pays de la région'

notamment le Niger' la Côte d'Ivoire et le Togo (tableau 5).

En effet' une étude réalisée par le CNUCED en

2005

3

Le risque pays est composé du risque politique et du

risque systémique lié au marché. L'appréciation est

faite par les agents de notation tels que la COFACE et EUROMONEY.

montre que les routes sont médiocres et le

réseau ferroviaire est vétuste. Le réseau routier

béninois est médiocre' 20 % des routes sont

goudronnées sur 6787 km de réseau routier. Les services de

transports sont organisés à 90 % par des sociétés

individuelles avec de petits véhicules dans des circonstances non

confortables. La durée moyenne pour relier deux grandes villes du Nord

au Sud (Cotonou- Parakou) distantes de 430 km est de cinq heures. Le faible

niveau de développement des transports augmente un coût

supplémentaire aux sociétés transnationales dans leurs

transactions à distance.

Par ailleurs ' le réseau ferroviaire ne répond

plus aux besoins actuels de

l'économie nationale' en

raison notamment de la vétusté de la voie ferrée de 438

km

qui relie les deux villes du pôle Sud et du pôle Nord que

sont Cotonou et Parakou.

Tableau 5 : Comparaison de l'infrastructure de transport

dans certains pays de l'Afrique

de l'Ouest (2004)

7

Facteurs

|

Bénin

|

Togo

|

Nigeria

|

Burkina

Faso

|

Côte

d'Ivoire

|

|

Longueur du réseau

ferroviaire en km

|

578

|

525

|

3557

|

622

|

660

|

|

Chemin de fer en km au

km2

|

0.005

|

0.009

|

0.004

|

0.002

|

0.002

|

|

Longueur du réseau

routier en km

|

6787

|

7520

|

194394

|

12506

|

50400

|

|

Routes en km au km2

|

0.006

|

0.13

|

0.21

|

0.05

|

0.16

|

|

Routes goudronnées en %

|

20

|

32

|

31

|

16

|

10

|

|

Nombre d'aéroports

goudronnés

|

1

|

2

|

36

|

2

|

|

Source : Central Investigation Agency' 2004.

2. Télécommunications

En matière d'infrastructures de

télécommunications' le Bénin se classe au

dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest. En effet' par rapport au

nombre de lignes téléphoniques fixes' de

téléphones portables' de fournisseurs de services

Internet et d'utilisateurs de l'Internet' seule la Côte

d'Ivoire a un taux de pénétration plus élevé.

Cependant' les opérateurs dénoncent les

difficultés et les lenteurs dans l'activation de lignes

téléphoniques fixes. Le coût de la communication reste

encore cher au Bénin comparativement aux coûts pratiqués

dans les autres pays de la sous région. Le coût

élevé de la communication augmente le coût de production

total. Ce coût élevé a ainsi un impact négatif sur

la pénétration des IDE.

3. Les services d'utilité publique

La distribution des services d'utilité publique (eau

et électricité) est médiocre dans l'ensemble du pays. Le

coût de l'électricité est élevé (95fcfa/kWh)

et les fortes variations du courant électrique entraînent des

dommages aux installations des opérateurs privés. L'addition des

coûts de ces facteurs entraîne un coût total

élevé des facteurs de productions.

4. Port et aéroport

Le port de Cotonou est l'une des principales sources de

revenus de l'économie béninoise. Cependant' le port

souffre de problèmes de corruption et d'insécurité.

En outre' en observant les indicateurs de

productivité de la manutention au port sur la période

2000-2002' on constate que le nombre de conteneurs sortis par heure

est de 19 en moyenne. La durée de stationnement est de 17 jours en

moyenne. La baisse de la productivité de la manutention au port retarde

les opérations de transactions des sociétés

transnationales. Ainsi' la mauvaise organisation de l'infrastructure

portuaire est un obstacle majeur à l'entrée des IDE.

Tableau 6 : Indicateurs de productivité de la

manutention au port de Cotonou.

|

2000

|

2001

|

2002

|

|

1. Conteneur par heure

|

|

|

|

|

SOBEMAP

|

23

|

18

|

16

|

|

Maersk (COMAN)

|

22

|

18

|

17

|

|

Bolloré (SMTC)

|

20

|

20

|

16

|

|

2. Durée moyenne de stationnement

|

|

|

|

|

SOBEMAP

|

15 jours

|

18 jours

|

18 jours

|

|

Maersk (COMAN)

|

12 jours

|

20jours

|

22 jours

|

|

Bolloré (SMTC)

|

12 jours

|

21 jours

|

18 jours

|

Source : Port autonome de Cotonou' 2002.

Notons aussi le manque de fluidité des corridors de

transit.

Par ailleurs' les formalités de passage des

marchandises sont les plus lourdes dans la Sous-région et constituent un

handicap pour la compétitivité du corridor béninois .4

|