CHAPITRE I: DU CONTEXTE A LA METHODOLOGIE

Ce chapitre traite en cinq sections la problématique de

la gestion des déchets dans une métropole africaine, la ville de

Ouagadougou en l'occurrence. Il s'agit du contexte et de la justification, des

objectifs, des hypothèses, de la définition des concepts, ainsi

que de l'approche méthodologique de la présente étude

intitulée : « SIG et gestion des déchets solides à

Ouagadougou : Cas du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo ».

1.1. Le contexte et la justification de

l'étude

Si les déchets constituent aujourd'hui un

problème majeur en milieu urbain, cette perception est relativement

récente. S. Barles (2005) montre que longtemps les ordures issues des

activités humaines, quelles soient ménagères ou

liées aux activités économiques, ont constitué un

bien monnayable. Ainsi, beaucoup de petits métiers, comme les

chiffonniers, existaient grâce à la présence de ce que l'on

n'appelait pas encore déchets. A l'instar de la capitale

française, Ouagadougou à l'arrivée des explorateurs

donnait une image considérée insalubre au regard des perceptions

d'aujourd'hui. Ainsi, le capitaine Binger décrivait Ouagadougou en ces

termes lors de son passage en 1892 : Je m'attendais à trouver

quelque chose de mieux que ce qu'on voit d'ordinaire comme résidence

royale dans le Soudan, car partout on m'avait vanté la richesse du Naba,

le nombre de ses femmes et de ses eunuques. Je ne tardai pas à

être fixé, car le soir même de mon arrivée, je

m'aperçus que ce que l'on est convenu d'appeler palais et sérail

n'est autre chose qu'un groupe de misérables cases entourées de

tas d'ordures autour desquelles se trouvent des paillotes servant

d'écuries et de logements pour les captifs et les griots.

A l'époque, ce qui est considéré comme un

dépotoir par le colonisateur sert de fumure dans les champs de case. Y.

Déverin Kouanda (1993) dans sa thèse portant sur la

représentation et la gestion de l'environnement en pays mosse

explique la place du Taampure (tas d'ordures).

Les déchets jouent un rôle important. Il s'agit

d'objets considérés sans déchéance, qui ont

toujours une utilité sous une forme ou sous une autre (L.

Albigès, 2007). L'excrément animal, la matière

végétale ont une destination finale pour l'agriculture ou

l'élevage. Le « taampure » constitue également une

sorte de jalon marquant la limite entre le domaine familial et

l'extérieur (J. Etienne, 2004).

L'arrivée des colonisateurs impose un modèle

urbain calqué sur un plan géométrique. Désormais,

à l'habitat dispersé succède la concentration de la

population sur de petits espaces (les parcelles). Or, en pays mossi, la

dispersion de l'habitat allait, jusqu'à présent, de pair avec le

tas d'ordures proches de la cour qui devient alors objet de

désagrément concomitant aux changements de modes de vie (Y.

Deverin-Kouanda, 1993).

Les décennies suivantes ont confirmé la

difficile gestion des ordures ménagères. La croissance urbaine

mal maîtrisée par les autorités municipales a

contribué à la multiplication des déchets à travers

la ville et particulièrement en périphérie.

En 2004, sous l'égide du bureau d'étude canadien

DESSAU-SOPRIN, un Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD)

était mis en place. L'objectif principal était d'améliorer

la collecte des déchets ménagers notamment par la mise en place

de centres de pré-collecte (au nombre de trente cinq) et d'un centre

d'enfouissement technique implanté en périphérie nord de

la capitale. Par ailleurs, la ville était découpée en 12

zones dont la gestion était attribuée à des entrepreneurs

privés ou des Groupements d'Intérêt Economique (GIE).

Il est rapidement apparu qu'une partie des déchets

collectés pouvaient faire l'objet d'une valorisation contribuant d'une

part à une diminution des tonnages enfouis au CTVD dont le site de

regroupement des déchets est prévu pour durer 10 ans, et d'autre

part, à la création d'activités génératrices

de revenus.

Le Projet Stratégie de Réduction des

Déchets Solides de Ouagadougou -Création d'emploi par des actions

de collecte, de tri et de valorisation (PSRDO-CER) a été

créé en 2009 comme un élément de réponse

à ces observations.

Ce projet, initié par la commune de Ouagadougou en

collaboration avec l'Initiative Développement Stratégique

(Organisation Non Gouvernementale de solidarité et de coopération

internationale basée en France), la Communauté Urbaine de Lyon

(France), le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement

à faible coût (Institution Inter-états regroupant 17 pays

de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont le siège est basé

à Ouagadougou au Burkina Faso) et l'Association de Volontariat et de

Coopération Internationale (LVIA Italie), se propose de contribuer

à donner une plus value aux déchets en les valorisant. Il s'agit

également de participer à la réduction de la

pauvreté, tout en participant à assainir les quartiers,

grâce à l'implication des ménages et des opérateurs

économiques, producteurs de

déchets et à la mobilisation des associations de

quartier impliquées dans la filière de collecte et de traitement

des déchets.

Afin de préciser et de tester la méthodologie,

le projet se limite à deux zones d'intervention : la zone de

pré-collecte 12 qui regroupe les secteurs 20, 21 et 22 (arrondissement

de SigNonghin) et la zone de pré-collecte 6 qui est composée en

partie du secteur 30 (arrondissement de Bogodogo). Ces zones concernent des

quartiers périphériques défavorisés,

caractérisés par un déficit d'accès aux services

sociaux de base et qui sont l'objet d'une restructuration en cours dans le

cadre du projet « Projet de désenclavement des quartiers

périphériques de Ouagadougou et d'accès aux services

essentiels », sur financement de l'Agence Française de

Développement (AFD).

Les premières activités du PSRDO-CER ont

porté sur la connaissance précise de l'existant en matière

de gestion des déchets (contexte, opérations engagées,

producteurs de déchets, etc.), des éléments indispensables

à une meilleure planification des actions futures. Cette étude

s'inscrit dans cette étape préliminaire. Elle pose l'application

SIG comme un outil susceptible de participer à une meilleure

connaissance des pratiques actuelles. Ce travail pose la double contrainte

cadre universitaire et professionnel et impose donc une obligation de

résultats appliqués dans un cadre conceptuel tourné vers

la recherche fondamentale.

1.2. Les objectifs

L'objectif principal de cette étude est de créer

une base de données spatialisées, donc gérée sous

SIG, dont le but est l'optimisation des circuits de collecte des Petites et

Moyennes Entreprises (PME) et des Groupement d'Intérêt Economiques

(GIE) oeuvrant dans le secteur de la collecte des déchets. Il s'agit

également de capitaliser les informations disponibles en vue de mieux

suivre et évaluer les performances des actions qui seront menées

dans le cadre du (PSRDO- CER) et concernant le volet collecte des

déchets organisé par la Municipalité. Le secteur 30 de

l'arrondissement de Bogodogo constitue le cadre de l'étude.

Quatre objectifs spécifiques sont fixés :

- identifier les acteurs de la gestion des déchets ;

- définir l'utilité d'un SIG ainsi que des

indicateurs d'analyse spatiale pour la gestion des ordures

ménagères ;

- cartographier le siège des associations de collecte

des déchets, les abonnés aux services de pré-collecte des

déchets du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, et les circuits

des collecteurs ;

- identifier les types de points de regroupement des

déchets utilisés par les opérateurs de précollecte

du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo et déterminer les

quantités théoriques de déchets qui y sont

transférés.

1.3. Les hypothèses

Dans l'optique d'améliorer nos connaissances sur la

gestion des déchets solides dans la

ville de Ouagadougou, nous posons l'hypothèse

principale que le SIG constitue un outil efficace de capitalisation, d'aide

à la décision et de suivi-évaluation des actions en

matière de gestion des déchets ménagers.

De cette hypothèse principale, découlent quatre

hypothèses spécifiques :

- les acteurs intervenant dans la gestion des déchets

solides à Ouagadougou sont clairement identifiés et

catégorisés ; chacun d'eux jouant un rôle bien

déterminé dans le cycle de gestion des déchets ;

- le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion

des ordures ménagères ;

- la répartition spatiale des abonnés par

opérateurs de pré-collecte des déchets au secteur 30 de

l'arrondissement de Bogodogo repose sur une logique territoriale ;

- les centres de collecte du secteur 30 de l'arrondissement de

Bogodogo, tous fonctionnels constituent les points de regroupement

privilégiés de la quasi-totalité des déchets

collectés dans le secteur.

1.4. La définition des concepts

Cette partie donne une définition des mots et termes

consacrés que nous avons utilisés dans ce rapport. Le lecteur

pourra donc aborder dans les chapitres suivants le vocabulaire avec plus de

facilité.

Base de données: C'est un

ensemble de données qui correspond à une représentation

fidèle des données d'un domaine avec un minimum de contraintes

imposés par le matériel. C'est donc une entité dans

laquelle, il est possible de stocker des données de façon

structurée, exhaustive et sans redondance.

Déchets : Il existe plusieurs

définitions du terme « déchets » ; cependant pour les

besoins de cette étude, nous retiendrons celles relatives à la

loi française du 15 juillet 1975 et aux conventions de Bâle et de

Bamako.

Selon la loi française du 15 juillet 1975, un

déchet est tout résidu d'un processus de production, de

transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou

tout généralement tout bien meuble abandonné ou que son

détenteur destine à l'abandon. Ce sont les mêmes termes qui

ont été retenus pour définir les déchets dans le

code de l'environnement burkinabé.

Les conventions de Bâle et de Bamako entendent par

« déchet », des substances ou objets, qu'on élimine,

qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en

vertu des dispositions du droit national.

En toute logique, on englobe sous terme « déchets

» tous les déchets solides, liquides et gazeux qui ont un impact

négatif sur l'environnement. Les déchets solides étant des

matériaux mis au rebut et qui ne sont pas évacués par le

biais de canalisations comme les eaux usées et les boues.

Gestion des déchets : C'est

la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la

réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement

ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs

effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou

l'agrément local. C'est un processus qui intègre à la fois

la production des déchets et leur traitement. La production correspond

aux choix des produits à la source, à leur utilisation, à

leur valorisation. Le traitement correspond au tri des déchets, à

leur collecte, au transport, et au traitement et/ou le stockage des

déchets.

La gestion des déchets concerne tous les types de

déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun

possédant sa filière spécifique. Les manières de

gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un

pays développé ou en voie de développement, dans une ville

ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un

industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques

pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est

habituellement sous la responsabilité des autorités locales,

alors que la gestion des déchets des industriels est sous leur propre

responsabilité.

Recyclage : C'est un

procédé par lequel les matériaux qui composent un produit

en fin de vie (généralement des déchets industriels ou

ménagers) sont réutilisés en tout ou en partie. Pour la

plupart des gens dans les pays développés, le recyclage regroupe

la récupération et la réutilisation des divers

déchets ménagers. Ceux-ci sont collectés et triés

en différentes catégories pour que les matières

premières qui les composent soient réutilisées.

Système d'Information Géographique

(SIG) : Les Systèmes d'Information

Géographiques, nés dans les années 60 au Canada, ont

été définis par plusieurs auteurs. Selon la

Société française de Photogrammétrie et de

télédétection (1989) les SIG sont : «Un

système informatique permettant, à partir de diverses sources, de

rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner,

d'élaborer et de présenter des informations localisées

géographiquement (géoréférencées)

».

Selon R Randremanana et al. (2001), un SIG peut

être défini comme « Un ensemble de données de

nature diverse, structurées de façon à être

gérées facilement et dont le point commun est d'être

géoréférencées, c'est-à-dire être

repérées dans l'espace, à l'aide de coordonnées

géographiques. »

Nous retiendrons pour les besoins de notre étude la

définition de P Givaudan (2009) pour qui les Systèmes

d'Information Géographiques « associent des composantes

matérielles, logicielles et humaines afin de définir et

décrire un espace géographique, de le connaître, de le

gérer et de prendre des décisions le concernant.

».C'est un ensemble de données repérées dans

l'espace structurées de façon à pouvoir en extraire

commodément des synthèses utiles à la décision.

Valorisation des déchets : Elle

consiste dans " le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant

à obtenir, à partir de déchets, des matériaux

réutilisables ou de l'énergie". C'est

l'objectif des politiques de gestion des déchets, en plus

de la prévention. Deux types de valorisation sont retenus : la

valorisation matière et la valorisation énergétique.

1.5. L'approche méthodologique

Elle a consisté à rechercher la documentation

sur la gestion des déchets solides dans les pays en développement

et plus particulièrement au Burkina Faso. Les principales sources de

documentation ont été le Centre Régional pour l'Eau

Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA siège),

l'Université de Ouagadougou, ainsi que la mairie de la ville de

Ouagadougou.

La revue de la littérature relative à la gestion

des déchets en milieu urbain comme à Ouagadougou est riche.

Toutefois, nous avons privilégié 4 documents qui constituent des

axes de recherche en réponse aux objectifs posés lors de notre

stage.

DESSAU-SOPRIN, SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES DECHETS

DE OUAGADOUGOU (2000) propose une organisation intégrée

de toutes les activités reliées à la gestion des

déchets et des aménagements appropriés. Il fournit

également les cadres financier, institutionnel et réglementaire

propres à assurer la gestion efficace des déchets selon le

concept de quartier propre qui a été préalablement

établi dans un plan d'action devant permettre au Gouvernement du Burkina

Faso d'atteindre les objectifs reliés à la gestion des

déchets solides et assignés par le vaste projet d'environnement

urbain, soit le 3ème Projet de Développement Urbain

(PDU) sous la responsabilité du Projet d'Amélioration des

Conditions de Vie Urbaines (PACVU).

MAS.S, VOGLER.C. (2006) dans le cadre d'un

stage réalisé au CREPA ont réalisé un état

des lieux des transformations des déchets solides de la ville de

Ouagadougou et recensé les filières de valorisation. Il ressort

de cette étude que, la mise en oeuvre progressive du schéma

directeur de gestion des déchets porte ses fruits bien que certaines

difficultés sont observées au niveau de la pré-collecte et

de l'évacuation des déchets.

NIKIEMA/Meunier. A (2007) s'est

intéressée à la gestion des déchets à

travers une analyse

essentiellement descriptive des pratiques

déclarées par les chefs de ménages lors du

Recensement

Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1996. De cette

analyse, il

ressort que les comportements en matière

d'élimination des déchets se traduisent par une opposition

spatiale centre périphérie. En effet, dans les quartiers

centraux, la majorité des ménages utilisait à cette

époque les bacs mis à leur disposition. Dans l'auréole

péricentrale hétérogène cohabitent des

ménages convertis à l'utilisation de poubelles avec d'autres

évacuants encore simplement leurs déchets dans la rue. Certains

quartiers comme les 1200 logements, la zone du bois, la patte d'oie et plus

ponctuellement ceux ou sont implantés les cités de la

période révolutionnaire s'individualisent par leur abonnement

à un service privé de ramassage des ordures. Dans la

périphérie, on observe un mode d'évacuation dans la rue

s'apparentant aux pratiques villageoises fondées sur le rejet des

ordures ménagères à l'extérieur de la cour.

SCHERRER M. (2007) à partir d'une

étude réalisée à Ouahigouya (Burkina Faso) a

élaboré une base de données (BD) et un Système

d'Information Géographique (SIG) contenant des informations relative

à la gestion des déchets de la ville et permettant

d'évaluer les performances du système mis en place.

La base de données, créée avec le

logiciel Access, regroupe diverses informations concernant les

opérateurs de pré-collecte des ordures ménagères,

les points de regroupement des déchets présents dans la ville, la

décharge, ainsi que la production de déchets de la population de

Ouahigouya. Quant au SIG, il a été réalisé avec le

logiciel Arc View. Il comporte différentes cartes thématiques

présentant les résultats d'analyse des données tels que le

taux d'abonnement au service pré- collecte des déchets,

différentes statistiques sur la population de Ouahigouya ou encore

l'état et la localisation des bacs publics.

Il convient toute fois de noter que, compte tenu du

délai imparti pour le travail, les outils mis en place n'ont pas

été totalement finalisés car signale l'auteur, toutes les

données nécessaires n'ont pas pu être obtenues. De ce fait,

plusieurs cartes thématiques n'ont pas pu être

créées car aucune information sur les abonnées n'a pu

être obtenue. Aussi, le géoréférencement

c'està-dire l'attribution des coordonnées géographiques

réelles aux éléments du SIG n'a pas été

possible à cause des raisons citées plus haut.

1.5.1. L'échantilonnage

Le secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, zone

d'intervention du PSRDO-CER, a été retenu comme site

d'étude. Les activités ont porté sur le recensement des

associations collectrices de déchets, et des ménages

abonnés aux services de pré-collecte de la zone

d'étude.

Le tableau suivant dresse l'état des associations

opératrices de collecte des déchets de notre zone d'étude

et du nombre de leurs clients.

Tableau 1 : Les associations de

pré-collecte des ordures ménagères du secteur 30 et leurs

clients.

|

Numéro d'ordre

|

Nom de l'association

|

Nombre d'abonnés de l'association

|

|

1

|

Association Souto-Nooma

|

150

|

|

2

|

Association Sougre- Nooma

|

1268

|

|

3

|

Association Santé plus

|

417

|

|

4

|

Association Yilemdé

|

573

|

|

5

|

Association Cosalu

|

120

|

|

Totaux d'abonnés du secteur 30

|

2735

|

Source : PSRDO, Résultat d'enquête

Cinq opérateurs de pré-collecte de déchets

officiellement déclarés se partagent donc le territoire du

secteur 30. Ces derniers totalisent un nombre d'abonnés estimé

à 2735.

Nos activités devaient consister au

géoréférencement de l'ensemble des abonnés de la

zone. Or, il est rapidement apparu que le temps disponible pour cette

étude serait trop court pour finaliser les activités du

calendrier de travail. Un échantillon a donc été

défini sur la base des associations. Les associations Sougr-Nooma et

Cosalu représentant respectivement la plus grande association (avec un

nombre total d'abonné estimé à 1268) et la plus petite

association (avec un nombre total d'abonnés estimé à 120)

ont été retenues. Ce choix avait pour but de comparer les

différences de fonctionnement selon la taille de la structure. Ainsi,

nos travaux ont porté sur 1388 clients, soit un taux de couverture du

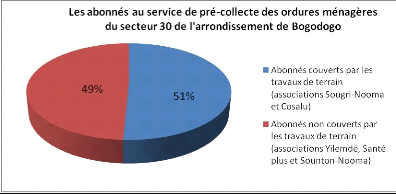

secteur 30 d'environ 51% (figure 1).

Figure 1 : Les résultats atteints à

l'issue de la phase de collecte des données

Source : PSRDO-CER, Résultat d'enquête

1.5.2. La collecte des données

Elle s'est appuyée sur différents outils.

Un guide d'entretien (cf. annexe 1) a été

adressé aux services municipaux ; cela dans le but d'obtenir de plus

amples informations sur les caractéristiques sociodémographiques

de la ville de Ouagadougou, de connaître le schéma d'organisation

de la filière déchets et le rôle de la commune dans la

gestion des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou.

Le relevé des coordonnées géographiques

des sièges des opérateurs de pré-collecte des

déchets solides, des abonnés aux services de pré-collecte

et des points de regroupement des déchets du secteur 30 a

été réalisé par Global Positioning System (GPS).

Des fiches d'identification étaient parallèlement remplies

à l'aide des propriétaires. Pour valider ces relevés, une

carte sur support papier était utilisée pour matérialiser

la position de l'abonné.

Un guide d'observation des points de regroupement des

déchets a permis de compléter le panel d'outils

utilisés.

D'une manière générale, les

enquêtes nous ont permis de recueillir des informations sur la gestion

des déchets solides, sur le profil sociodémographique et

économique des opérateurs de collecte et de leurs

clientèles, ainsi que sur les destinations desservies et la

répartition du marché de collecte entre les opérateurs.

1.5.3. Les variables de l'étude

Les variables d'études définissent les besoins

d'informations pour tester les hypothèses de notre travail. En

regroupant les objectifs spécifiques, les hypothèses, les

variables, la population cible et les outils de collecte, nous obtenons le

tableau suivant. Ce tableau est nommé : grille conceptuelle.

Tableau 2 : Grille conceptuelle

|

Objectifs spécifiques

|

Hypothèses

|

Variables

|

Population cible

|

Outils de collecte des données

|

Echelle d'observation

|

|

Identifier les acteurs de

|

Les acteurs

|

-Type et nombre d'acteurs

|

-Commune de

|

-Exploitation de

|

Secteur 30 de

|

|

la gestion des déchets

|

intervenant dans la

|

intervenant dans la filière

|

Ouagadougou

|

documents

|

l'arrondissement

|

|

dans la zone d'étude

|

gestion des déchets

|

déchets au secteur 30.

|

|

existants

|

de Bogodogo

|

|

solides à

|

|

-CREPA

|

|

|

|

|

-Types d'activités se

|

|

-Guide d'entretien

|

|

|

Ouagadougou sont

clairement

identifiés et catégorisés ; chacun

d'eux

jouant un rôle bien déterminé dans le cycle de gestion des

déchets.

|

rapportant à la gestion des

déchets solides dans

le

secteur 30 de Ouagadougou.

|

-Entreprise CGMED

-Les opérateurs de pré-

collecte

|

-Fiche d'identification

|

|

|

Objectifs spécifiques

|

Hypothèses

|

Variables

|

Population cible

|

Outils de collecte de données

|

Echelle d'observation

|

|

Définir l'utilité d'un SIG

ainsi que des

indicateurs

d'analyse spatiale pour

la gestion des ordures

ménagères.

|

Le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion

des ordures ménagères.

|

-Les fonctions du SIG

-Les avantages fournis par le SIG dans le domaine de la gestion

des déchets.

|

-CREPA

-Commune de

Ouagadougou

-Entreprise CGMED

|

- Exploitation de documents existants.

|

Commune de

Ouagadougou, secteur 30 de

l'arrondissement de Bogodogo.

|

|

|

|

-Les opérateurs de pré-

collecte

|

|

|

|

Cartographier le siège

|

La répartition

|

Le nombre d'abonnés au

|

-Commune de

|

-Guide d'entretien

|

Commune de

|

|

des associations de

collecte des déchets, les

abonnés aux services

de

|

spatiale des abonnés

par opérateurs de

pré-collecte des

|

service de pré collecte.

-La satisfaction des abonnés

par rapport à la

prestation

|

Ouagadougou -CREPA

|

-Fiche d'identification

|

Ouagadougou, secteur 30 de

l'arrondissement

|

|

pré-collecte des déchets

du secteur 30 de

l'arrondissement de

|

déchets au secteur 30

de l'arrondissement

de

Bogodogo repose

|

des opérateurs de pré-

collecte.

|

-Les opérateurs de pré-

collecte

|

-Relevé GPS

|

de Bogodogo.

|

|

Bogodogo, et les circuits des collecteurs.

|

sur une logique

territoriale.

|

-Les zones de couverture de chaque opérateur de

précollecte.

|

-Les abonnés au service de pré-collecte des

déchets.

|

|

|

|

Objectifs spécifiques

|

Hypothèses

|

Variables

|

Population cible

|

Outils de collecte de données

|

Echelle d'observation

|

|

identifier les types de

|

les centres de

|

- Les centres de pré-

|

-Direction de la Propreté

|

Exploitation de

|

Commune de

|

|

points de regroupement

|

collecte du secteur

|

collecte

|

-Projet PSRDO-CER

|

documents

|

Ouagadougou,

|

|

des déchets utilisés par

|

30 de

|

|

|

existants

|

secteur 30 de

|

|

|

- L'état des bacs publics et

|

|

|

|

|

les opérateurs de pré-

collecte du secteur 30 de

|

l'arrondissement de

Bogodogo, tous

|

des sites de transit.

|

--CREPA

|

-Guide d'entretien

|

l'arrondissement de Bogodogo

|

|

|

|

-Entreprise CGMED

|

|

|

|

l'arrondissement de

|

fonctionnels

|

-La couverture spatiale des

|

|

-Fiche

|

|

|

Bogodogo et déterminer

les quantités

théoriques

|

constituent les points

de regroupement

|

bacs publics et des sites de transit

|

-Les opérateurs de collecte

|

d'identification

|

|

|

de déchets qui y sont transférés.

|

privilégiés de la

quasi-totalité des

déchets collectés

dans le secteur.

|

-La fréquence de vidange des bacs et des sites de

transit.

|

-Les abonnés au service de pré-collecte des

déchets.

|

-Relevé GPS

--Guide d'observation

|

|

1.5.4. Les outils de traitement de

données

Le traitement des données collectées a

été effectué sous diverses formes :

- le transfert des données du GPS vers un fichier Excel a

été réalisé avec le logiciel GPS expert.

- Une base de données créée avec le

logiciel MS Access a regroupé les diverses informations concernant les

opérateurs de collecte des ordures ménagères, les

ménages abonnés à ce service, ainsi que les points de

regroupement des déchets dans ces secteurs.

- couplé à MS Access le logiciel SIG Arc View 3.2 a

été utilisé aussi bien pour des requêtes spatiales

que pour des représentations cartographiques.

De façon générale, il est à noter

que, les analyses ont été réalisées avec MS Excel,

MS Access, ArcView; cela suivant la nature des informations

recherchées.

1.5.5. Les difficultés

rencontrées

La réalisation de cette étude a été

jalonnée de nombreuses difficultés qui ont nui à

l'exhaustivité de la base de données. Ce sont :

- la réticence de certains enquêtés :

parler des pratiques d'assainissement n'est pas chose aisée car c'est

toucher à la vie privée des personnes. De ce fait, nous avons

été confrontés à la réticence voire au refus

de communication de certaines personnes ;

- les contraintes liées au climat : la campagne de

collecte de données s'est déroulée en saison chaude du 15

mars au 25 avril 2010. Compte tenu du temps disponible pour cette étude

et afin de recenser le maximum d'abonnés, les enquêtes

débutaient à 7h pour se terminer à 18h30, quelque soit le

jour de la semaine.

CHAPITRE II : DE L'ETUDE DU MILIEU A LA PRESENTATION

DE LA FILIERE DECHETS

Ce chapitre traite, en deux sections, des

généralités sur la gestion des déchets solides

à Ouagadougou. D'une part, il présente le milieu de

l'étude, d'autre part, l'historique et les acteurs de la gestion des

déchets.

2.1. Présentation du milieu de

l'étude

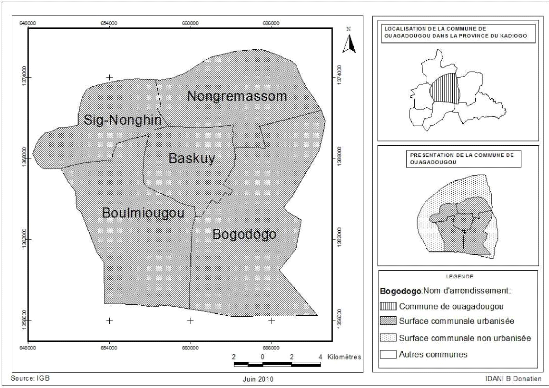

Le cadre général de notre étude est la

ville de Ouagadougou. Elle est située entre 12° 18 et 12° 36

de latitude nord et 1° 26 et 1° 36 de longitude ouest. Les limites

communales vont audelà de la limite urbanisée. En effet, les

limites de la commune se fondent sur celles de la province du Kadiogo. La

commune compte trente (30) secteurs urbains et dix-sept (17) villages

périphériques et est découpée administrativement en

cinq (05) arrondissements (cf. carte 1).

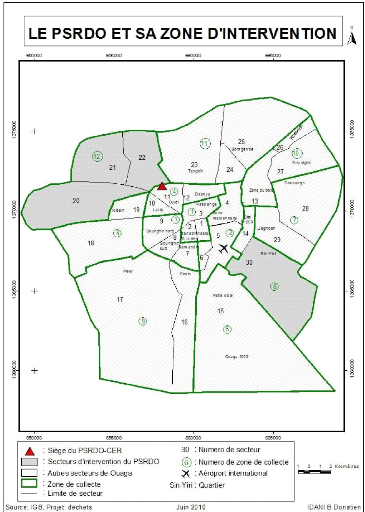

Carte 1 : Présentation de la commune de

Ouagadougou

2.1.1. Influence des aspects physiques sur la gestion des

déchets

Le relief de la ville de Ouagadougou est monotone. Il est

constitué d'une vaste pénéplaine appelée couramment

« plateau mossi » qui correspond à l'affleurement du socle

granitogneissique ancien et qui occupe près de 85% de la superficie du

pays. Il s'élève à une altitude de 250 à 300

mètres (Kietiyeta, 2003). Cette platitude du relief rend plus facile la

collecte des ordures ménagères d'autant plus que la quasi

majorité des véhicules utilisés pour la collecte sont

à traction asine.

Sur le plan climatique, Ouagadougou est sous l'influence de la

zone soudanienne du climat tropical sec. La ville comme tout le reste du pays

connaît une saison pluvieuse qui dure de juin à septembre (4

mois), et une saison sèche d'environ huit mois, qui s'étend

d'octobre à mai. La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre

700 et 900 millimètres avec 60% des précipitations qui se

concentrent entre juillet-août (Direction de la

météorologie nationale, 2003). Durant la période

hivernale, les acteurs de la filière déchets rencontrent divers

problèmes liés à la collecte et à

l'évacuation des ordures. Cela n'est pas sans conséquences. En

effet on peut noter des troubles environnementaux (nuisances olfactives chez

certains abonnés et aux alentours des dépotoirs) et des cas de

maladies (paludisme et bronchite notamment) chez les collecteurs de

déchets qui sont presque tout le temps contraints de braver la pluie

pour accomplir leur tache quotidienne.

Les températures sont sous l'influence des deux grandes

saisons. Pendant la saison des pluies, la température diurne est

d'environ 26°C. Elle atteint une moyenne de 42°C pendant la saison

sèche avec cependant, quelques fortes baisses au mois de décembre

-janvier (température minimale moyenne de 19°C). En termes de

gestion des déchets, il convient toutefois de noter que les fortes

températures ont une influence sur la décomposition

précoce de diverses matières dont celles organiques contenues

dans les déchets. Cela engendre des nuisances olfactives et peut

également être sources de divers problèmes de

santé.

Deux principaux vents soufflent sur Ouagadougou. On distingue

l'Harmattan, un vent sec et actif soufflant d'octobre à mai et la

Mousson un autre vent qui soufflant de mai à octobre apporte de

l'humidité. Ces vents sont souvent responsables de la dispersion des

divers déchets plastiques (sachets plastiques utilisés comme

emballages) et toxiques (piles) pouvant entraîner des conséquences

extrêmement graves pour la santé des habitants et l'environnement

urbain.

Sur le plan hydrologique, Ouagadougou est située dans

le bassin versant du Massili (affluent du Nakambé). La présence

de trois barrages (n°1, 2 et 3) permet de constituer des retenues d'eau

pour la ville. Ces retenues se succèdent sur un talweg qui s'allonge

d'Ouest en Est. Quatre marigots drainent l'ensemble des eaux de ruissellement

vers la zone de dépression. Ces marigots ont été

aménagés en caniveaux à ciel ouvert et ont prit

respectivement les noms de : Canal du Kadiogo, Canal du Centre, Canal de

Wemtenga, et Canal de Zogona. Ces différents canaux jouent un rôle

important dans l'évacuation des eaux pluviales de la ville. Mais le

manque d'entretien de ces ouvrages en fait de véritables lieux de

dépotoir où stagnent des eaux usées de toute sorte et

parfois également des déchets solides.

2.1.2. Profil socio-économique de la ville de

Ouagadougou

En termes de gestion des déchets solides, le profil

socio-économique de la population est particulièrement important

dans la mesure où de nombreuses études ont montré que le

statut économique impliquait une production d'ordures souvent plus

importante et d'une composition différente d'un ménage à

l'autre.

D'après les résultats du dernier Recensement

Générale de la Population et de l'Habitation (RGPH), la ville de

Ouagadougou comptait 1 475 223 habitants en 2006. La pyramide des âges de

Ouagadougou à l'image de celle du Burkina Faso a la physionomie

classique d'une pyramide des villes des pays en développement : une base

élargie correspondant à une population majoritairement jeune

s'effilant doucement vers les classes les plus âgées. L'habitat

ouagalais forme un paysage composite ou se côtoient le moderne et

l'ancien, et ou cohabitent diverses formes d'habitats alliant le banco

traditionnel et le béton. Du point de vue de l'équipement,

Ouagadougou présente un profil très différencié.

Elle donne de ce fait l'image d'une ville à plusieurs vitesses avec un

coeur loti, équipé et desservi par des réseaux d'adduction

en eau et en électricité, de voiries, de caniveaux etc., qui

offre un certain confort individuel aux résidents du centre, une

périphérie viabilisée mais ne disposant pas de la

totalité de ces équipements et enfin une auréole

extrême correspondant aux périphéries non loties au sein

desquelles les résidents dépendent des équipements

collectifs disponibles dans les quartiers réguliers plus ou moins

proches, voire parfois dans les villages alentours.

Le profil de la population est donc très

différencié selon les quartiers, cependant la gestion des

déchets répondant à une logique administrative (les

limites communales) englobe une diversité de situations.

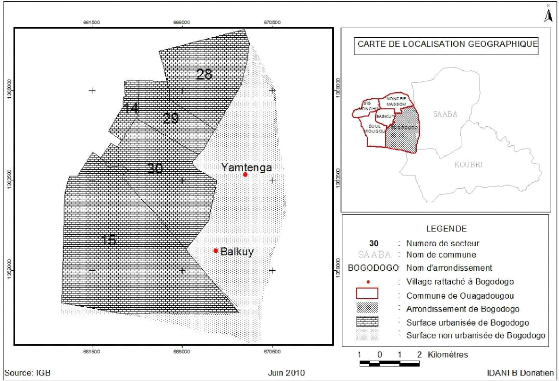

L'arrondissement de Bogodogo, qui s'étend sur 105 km2 au

sud-est de la commune de Ouagadougou, a été retenu comme site

d'étude (cf. carte n°2). Le secteur 30 a fait l'objet d'une

attention particulière puisqu'il constitue le site d'intervention du

projet PRSDO-CER, structure d'accueil de notre stage.

Carte 2 : Présentation de l'arrondissement

de Bogodogo

Avec une population estimée à 108119 habitants

(RGPH 2006), le secteur 30, site de notre étude est partagé entre

un habitat loti et un habitat non loti. L'alimentation en eau potable dans ce

secteur est essentiellement assurée par l'ONEA, des forages à

motricité humaine et, dans quelques rares cas des puits

traditionnels.

De grands éléments structurent le secteur. On

distingue, le Secrétariat Permanent du Salon International de

l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), un Centre Médical avec Antenne

chirurgicale (CMA) et la SONABEL.

2.2. Présentation de la filière

déchet 2.2.1. Historique de la gestion des déchets

Depuis l'indépendance du pays en 1960,

différents modes de gestion des déchets ont été mis

en place dans la ville de Ouagadougou avec plus ou moins de succès.

Ainsi, la régie municipale actrice principale de la

gestion des déchets et de l'assainissement de la ville depuis 1958

concède la responsabilité de la filière au privé

(société Nakoulma) en 1968. Entre 1979 et 1986, le manque de

moyens financiers conduit la collectivité municipale à une

rupture du contrat avec cette entreprise. La commune procède alors,

à travers son service de la voirie, à l'enlèvement et

à l'enfouissement des ordures dans les bancotières de la ville,

jusqu'en 1986.

A partir de cette date, la Direction Nationale des Services

d'Entretien de Nettoyage et d'Embellissement (DINASENE) prend le relais. Elle

est transformée en Office en 1988. Cependant, incapable d'assurer la

charge de la collecte dans l'ensemble de la ville, l'ONASENE est contraint de

se soumettre au Partenariat Public-Privé (PPP). La collecte de la

redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères oscille

entre 300 et 1000 FCFA (Bayili, 1996). L'ouverture de ce nouveau secteur

d'activités favorise la multiplication des entreprises ; Cependant

aucune structure officielle ne vient régir ce marché qui ne

respecte pas la réglementation environnementale dans la mesure où

les déchets sont dispersés par les acteurs de la collecte dans

des lieux non appropriés, parfois à quelques centaines de

mètres seulement de là où ils avaient été

collectés.

En 1993, la dégradation de la situation conduit la mairie

à reprendre la gestion de ce secteur par l'intermédiaire de la

Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM).

A partir de 2000, la municipalité

bénéficie du soutien de la Banque Mondiale à travers le

2ème et le 3ème Projet de Développement Urbain (PDU). Ce

projet a eu pour objet d'asseoir les bases du principe du «pollueur

payeur» par la récupération partielle des coûts de

fonctionnement. En 2001, à la faveur de la décentralisation et de

la mise en oeuvre du Plan Stratégique d'Assainissement de la ville de

Ouagadougou (PSAO), la commune se dote d'une direction qui s'occupe de la

propreté et de l'assainissement de la ville.

De concert avec le Projet d'Amélioration des Conditions

de Vie Urbaine (PACVU), le 3ème PDU favorise la création des

structures privées de gestion des déchets et améliore les

possibilités locales de valorisation. Aussi, soutient-il selon les

recommandations du Schéma Directeur de Gestion des Déchets, la

construction de trente cinq (35) centres de transit des déchets solides

et la réalisation du Centre d'Enfouissement Technique (CET) en 2001

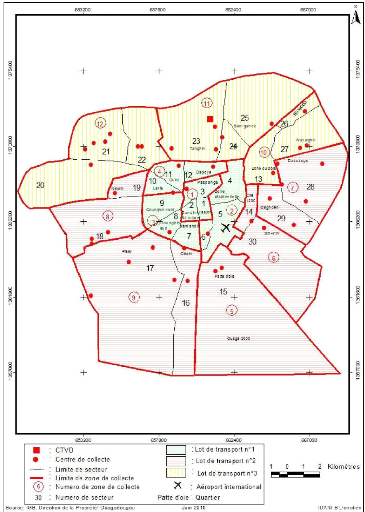

devenu de nos jours le Centre de Traitement et de Valorisation des

Déchets (CTVD). Les trente secteurs (30) de la ville de Ouagadougou sont

alors divisés en douze (12) zones de collecte dont la gestion est

confiée aux entrepreneurs privés et aux GIE et en trois lots pour

le transport des déchets à destination du CTVD.

Carte 3 : Présentation de la filière

déchet

2.2.2. Les acteurs de la gestion des déchets

solides

La filière déchets regroupe plusieurs acteurs

qui concourent à sa mise en oeuvre. Au Burkina Faso, la Politique et

Stratégie Nationale d'Assainissement (PNSA) distingue cinq principaux

types d'acteurs aux rôles différents. Ce sont l'Etat, les

collectivités territoriales, le secteur privé, les populations et

leurs organisations, et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Pour ce

qui concerne le cas spécifique de la ville de Ouagadougou, on distingue

:

+ L'Etat

Plusieurs départements ministériels

interviennent dans la filière déchets solides mais le

Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (MECV) joue un

rôle prépondérant ; à ce titre, il assure :

- l'élaboration de la Stratégie Nationale

d'Assainissement ;

- la définition du cadre juridique applicable à la

gestion des déchets

- la réalisation d'études d'impact et de suivi

environnemental du CTVD

+ La Direction de la Propreté (DP) : une structure

rattachée à la commune

Au Burkina Faso, la décentralisation a

conféré aux communes la gestion de l'assainissement. Ainsi, le

maire de Ouagadougou est chargé sous le contrôle du conseil

municipal de veiller à:

- la protection de l'environnement et de prendre en

conséquence les mesures propres à empêcher ou à

supprimer la pollution et les nuisances ;

- la protection des espaces verts et contribuer à

l'embellissement de la commune.

Pour atteindre ces objectifs, il se fait quotidiennement

accompagner par la Direction de la Propreté (DP), une structure

créée à cet effet.

Créée en mai 2001 par arrêté portant

organisation de la mairie de Ouagadougou, la DP assure cinq missions

principales :

- le nettoiement et la collecte des déchets ;

- le transport des déchets à partir des centres de

collecte jusqu'au centre technique de valorisation des déchets ;

- le traitement et la valorisation des déchets ;

- la prévention des pollutions et nuisances ;

- le curage des ouvrages hydrauliques (caniveaux, canaux) ;

D'une manière générale, pour la collecte et

la pré-collecte des déchets, la DP utilise des bennes tasseuses,

des camions portes-bacs et portes bennes ainsi que des bacs.

+ Le Projet Stratégie de Réduction des

Déchets de Ouagadougou (PSRDO) : Un outil au service de la

commune

Le Projet Stratégie de Réduction des

Déchets de Ouagadougou- Création d'Emplois et de Revenus par des

actions de tri et de valorisation (PSRDO-CER), est un projet initié par

la commune de Ouagadougou en collaboration avec l'Initiative

Développement Stratégique (IDS), la Communauté Urbaine de

Lyon, le Centre Régional de l'Eau Potable et d'Assainissement à

faible cout (CREPA) et l'Association de Volontariat et de Coopération

Internationale (LVIA). Avec un budget global estimé à un million

cent vingt cinq milles six cents soixante quinze (1.125.675) euros, c'est un

projet d'une durée de vie de 3 ans dont le lancement a eu lieu le 10

juin 2009. Il a l'ambition de fédérer tous les acteurs

concernés par la filière des déchets (administration,

opérateurs de collecte, ménages) autour de nouveaux

systèmes rentables et durables de gestion du tri, collecte, compostage

et valorisation.

Carte 4: Localisation géographique du

PSRDO/CER et de son champ d'action

+ Les entreprises privées

Depuis le début des années 90, compte tenu de

l'ampleur des tâches et de l'insuffisance des moyens du secteur public,

on assiste à une implication progressive des acteurs du secteur

privé dans la gestion des ordures. Ces entreprises interviennent

notamment dans la précollecte, le transport des déchets solides

des centres de collecte vers le CTVD, ainsi que dans la gestion de ce

même CTVD. A titre illustratif, l'entreprise CGMED est adjudicataire de

la zone de collecte n°6 qui contient les secteurs n°14 et 30 de la

ville.

Pour ce qui concerne le transport des déchets, il

convient ici de signaler qu'il incombe à l'entreprise EBTE (Entreprise

Burkinabè des Travaux et d'Equipement) de s'occuper du transport des

déchets du lot n°3 ; le transport des lots n°1 et n°2

(auquel appartient le secteur 30) étant toujours à la charge de

la commune.

La gestion du CTVD quant à elle est assurée par

l'entreprise ECHA (Entreprise de Construction et de l'Habitat). A ce titre,

elle a en charge l'enfouissement des déchets, ainsi que le

contrôle des pollutions dues à l'activité

d'enfouissement.

+ Les associations et groupements

Les structures communautaires (associations, groupements)

comme les entreprises privées font la pré-collecte dans les

différents secteurs de la ville de Ouagadougou.

Le fonctionnement de ces dernières est très

distinct. En effet, d'un côté, nous distinguons des

fédérations d'associations qui bien que menant une vie

associative sont par le biais des Groupements d'Intérêt Economique

(GIE) adjudicataires par appel d'offre des zones de collecte où elles

exercent. De l'autre côté, ce sont les entreprises privées

concessionnaires des zones de collecte qui confèrent des autorisations

d'exploiter des sous parties de leurs zones à des associations contre

redevance de sous-traitance.

C'est ainsi que, dans l'arrondissement de SIG NOGHIN, nous

avons des associations de collecte qui sont adjudicataires d'une zone de

collecte. Pour être adjudicataires, ces associations ont dû se

regrouper en GIE Action pour la Protection de l'Environnement et payent chacune

au GIE une cotisation mensuelle de 10.000 F.

A BOGODOGO (précisément au secteur 30), il n'y a

pas de GIE et les associations n'ont pas de relation entre elles. Elles sont

sous-traitantes de l'entreprise privée CGMED, adjudicataire de la zone

de collecte. Ces associations ont d'abord été de petites

structures informelles qui se sont par la suite regroupées pour former

les associations sous l'impulsion d'une personne, en général une

femme, qui n'intervenait pas dans la collecte mais seulement dans la gestion.

Ainsi, cette dernière mettait les outils à la disposition des

femmes et se chargeait des fiches d'abonnés et de la collecte des

redevances. La motivation principale de ces femmes pionnières

était le souci de la préservation de l'environnement dans leur

quartier. Ces associations au départ informelles ont dû prendre le

statut d'association de Loi n°10/92/ADP (portant Liberté

d'association) pour pouvoir répondre à l'appel d'offre en 2005

que lançait l'entreprise CGEMED qui était devenue concessionnaire

de la zone de collecte. Les contrats d'enlèvement des ordures se font

sous le nom de CGMED et les associations collectrices de déchets doivent

en échange payer une redevance équivalente à 20 % des

recettes. Les contrats avec GCMED étaient pour une durée d'un an

renouvelable. En juin 2009, CGMED a signé des contrats avec ses

sous-traitants pour trois ans correspondant à la durée de vie du

PSRDOCER.

+ Les Partenaires Techniques et Financiers

(PTF)

Des organisations non gouvernementales appuient techniquement

et/ou financièrement le secteur de la gestion des ordures

ménagères dans la ville de Ouagadougou.

Pour ce qui concerne les domaines de la recherche et de l'appui

technique, nous distinguons principalement :

L'Institut International d'Ingénierie pour

l'Eau et L'Environnement (2ie)

- Participation à l'élaboration de la

Stratégie Nationale d'Assainissement ;

- Réalisation d'études sur la gestion des

déchets. L'Université de Ouagadougou

(UO)

- Participation au comité de contrôle et de suivi

Environnemental (CCSE) ;

- Réalisation d'études sur la gestion des

déchets.

Le Centre National de Recherche Scientifique et

Technologique (CNRST)

- Participation au Comité de Contrôle et de Suivi

Environnemental (CCSE) du CTVD. Jumelage du Grand Lyon avec la

Commune de Ouagadougou

- Fourniture de matériel à la DP ;

- Appui à la formation des cadres municipaux.

Le Centre Régional pour l'Eau Potable et

l'Assainissement à faible coût (CREPA)

- Réalisation d'études et de projets pilotes sur la

pré-collecte et la valorisation des déchets ;

- Formation des acteurs de la filière ;

- Participation aux activités d'Information, d'Education

et de Communication (IEC) dans le domaine de l'assainissement.

Outre les aspects techniques, la filière de gestion des

déchets est aussi soutenue sur le plan financier. Les aides proviennent

d'organismes très différents. On peut citer : la Banque Mondiale,

l'Union Européenne, le FAARF, l'Ambassade d'Allemagne, le CREPA,

l'UNICEF, le Ministère de la Promotion de la Femme, Projet National

Karité (PNK), et Promo Femme.

|