1. De la région au territoire

L'utilisation du terme territoire dans le vocabulaire

géographique est récente. Selon certains auteurs comme (Di

méo,1998, Chivalon,1999) cités par (Ripoll & Veschambre,

2015), l'apparition importante du terme en géographie peut toutefois

être attribuée à Claude Raffestin avec la parution de

« pour une géographie du pouvoir » en 1980. Cependant pour

Bernard Elissalde (2002) : « c'est plutôt du côté du

groupe Dupont, avec l'édition 1982 de Géopoint « Les

territoires de la vie quotidienne » qu'il faut rechercher l'entrée

officielle du territoire en géographie. Parmi ces pionniers du

territoire, il faut également mettre en avant Joël Bonnemaison qui

dès 1981 a publié « Voyage autour du territoire dans

l'Espace géographique » (Ripoll & Veschambre, 2015). De ce

fait, la décennie 1980 est caractérisée par des usages

pionniers du territoire dans les différents travaux. Cependant, à

cette période sur la totalité des travaux en géographie

l'« espace » et la « région » l'emportent nettement

sur le « territoire » comme l'affirme les auteurs :

« Dans le catalogue de l'UFR de géographie de

l'Université de Caen, les trois premiers ouvrages dont le titre comporte

territoire (en dehors de l'expression aménagement du territoire) sont

parus en 1980, 1981 et 1982, mais pour un total de 10 ouvrages seulement

classés en géographie sur l'ensemble de la décennie. De

même, dans les intitulés de DEA, espace l'emporte encore

très largement sur territoire en 1989 » (Ripoll & Veschambre,

2015).

Seuls les intitulés de colloque, logiquement le premier

canal de diffusion large des modes et paradigmes, enregistrent plus nettement

ce succès naissant et le favorisent : alors que le territoire est

totalement absent des intitulés de la période 1980-1981, 10 ans

plus tard, il est aussi prisé que l'espace et devance déjà

la région, comme indiqué dans le tableau suivant :

8

Années

|

1980/1981

|

1989/1990

|

2000/2001

|

|

Région et dérivés

|

2

|

6

|

0

|

|

Espace et dérivés

|

4

|

10

|

14

|

|

Territoire et dérivés

|

0

|

9

|

23

|

|

Nombre de colloques répertoriés

|

49

|

163

|

123

|

Tableau 1 : Les notions de régions, espaces et

territoires dans les intitulés de colloque ( Bulletin d'intergéo

cité par Ripoll & Veschambre, 2015, p. 271? 291)

Dans le tableau au début de la décennie 1980, la

notion de région et dérivés est en régression 2

contre 4 pour espace et dérivés et 0 pour territoire et

dérivés. C'est au début de la décennie 1990, qu'on

aura l'usage du territoire et dérivés dans les colloques. Il faut

attendre la décennie 2000 pour voir l'ancrage de la notion de territoire

et dérivés dans les colloques et l'usage confirmé de la

notion de l'espace et la disparition de la notion de région et ses

dérivés dans les colloques. L'usage de la notion du territoire ne

se fera pas sans conséquence.

Ainsi, en 2001 lors des concours, les épreuves de la

géographie régionale seront remplacées par la

géographie des Territoires comme cela a été indiqué

par (Ripoll & Veschambre, 2015).

En géographie, le territoire est tout espace

approprié. De ce fait, tout est territoire. Selon, l'usage premier du

mot territoire à l'époque moderne, Maryvonne Le Berre donne trois

éléments qui peuvent définir un territoire. La

domination (le pouvoir) qui s'exerce sur une aire

géographique qui a des limites. Dans ce cas, une portion

de l'espace devient un territoire (Le Berre, 1995, p. 603). Cette

définition du territoire peut être recevable dans une certaine

approche du territoire. Dans leur dictionnaire, Jacques Lévy et Michel

Lussault (2003) donnent d'abord, huit premiers sens au mot territoire. Ensuite,

ils font des critiques de chacune d'elle. De ce fait, une définition

unique du territoire se placerait probablement en porte-à-faux par

rapport aux autres définitions. Néanmoins, les auteurs vont

proposer une neuvième définition. À partir de quatre

approches se sont le « territoire » comme la forme matérielle

et symbolique, le « territoire » comme forme d'appropriation et le

« territoire » comme configuration spatiale puis le « territoire

» comme l'auto-référence. Pour les auteurs, le territoire

est un espace approprié qui permet la construction identitaire et existe

à des scalaires différentes. Quant à (Brédif,

2021), il développe aussi quatre approches du territoire. Selon lui, le

territoire est d'abord les limites du territoire de répartition des

éléments biophysiques (plantes ou les animaux) ; c'est aussi

l'espace juridico-politique de (l'État-nation), où l'État

exerce son autorité politique ; ensuite c'est un lieu d'appropriation et

de la construction identitaire individuelle ou collective et enfin c'est aussi

un ensemble de lieux interconnectés dans le système de la

mondialisation économique. Par ailleurs, l'entrée du

9

territoire par « l'espace » est un territoire

cartographiable (Pesqueux, 2009) c'est le territoire administratif. Le

territoire fait objet de découpage administratif. La souveraineté

et l'autorité d'un État s'exerce sur ce territoire. De là,

il a des frontières plus ou moins formelles. Il est

désigné comme un espace délimité où vivent

les gens sous une autorité politique. Ainsi, l'État se

légitime d'une part, de l'intérieur en soumettant sa population

sous son autorité et d'autre part, de l'extérieur en se faisant

reconnaitre par les autres États. Nous avons l'approche du territoire

comme un système. Ainsi, les auteurs comme Elsa Filâtre, (2021) et

Alexandre Moine (2006) considèrent le territoire comme un système

complexe. Ce système est évolutif et composé d'acteurs,

d'espace géographique et de systèmes de représentations.

La géographie est une science du territoire, différencié

de lieux reliées par un réseau (Brunet, 1995). La

différenciation des lieux suppose une production spatiale. Le territoire

est aménagé en des lieux différents pour des objectifs

différents et tous ceux-ci bien agencés et organisés pour

former des réseaux. Ce territoire s'appuie sur la théorie de

l'allemand Christaller. C'est le lieu de la réalisation des projets, des

rapports de force sur l'objet. La chose « territoire » devient un

enjeu et source de conflit.

Le territoire est fait d'espace culturel et de symbole

identitaire. Autrement dit, c'est un espace de représentation sociale.

Il se construit à partir d'un attachement et de sentiment d'appartenance

autour d'un paysage très souvent sacralisé. Le territoire

vécu est un territoire où vivent la population. La population est

enracinée à ce territoire qui est au coeur de son

identité. Chaque communauté se singularise par son

identité sur un territoire donné. Ainsi sur ce territoire,

l'identité résulte d'un sentiment d'appartenance de la

collectivité à des formes spatiales particulières. Ce

sentiment d'appartenance partagé par le collectif permet l'unité

sur ce territoire. Ainsi, le territoire est d'abord un lien avant d'être

une frontière. Le territoire est avant tout un lieu d'identification ou

d'appartenance ; l'appropriation se positionne au second plan (Bonnemaison et

al., 1995). Ces auteurs ont donné une définition plus ou moins

complète du territoire. Le territoire est un géo-système,

un espace approprié et constitué de différents lieux (Da

cunha, 2021, p. 14 cité par Hertig, 2012). C'est dans la même

logique mais avec une définition plus élaborée que Guy Di

Méo (1996, p. 40) affirme que : « Le territoire est une

appropriation à la fois économique, idéologique et

politique de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation

particulière d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur

particularité. » Dans cette approche de Guy Di Méo, nous

retrouvons les trois approches épistémologiques du territoire

dans le cadre éducatif comme développé par (Girault &

Barthes, 2016).

10

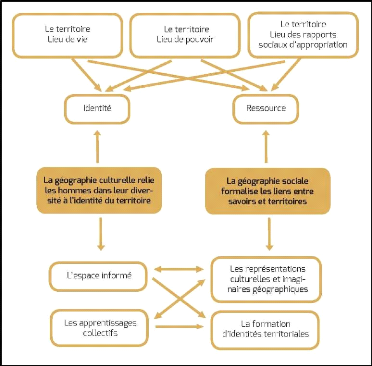

Figure 1 : Les différentes acceptations du territoire

(Girault & Barthes, 2016)

Ainsi, comme le présente la figure, le territoire est

soit un lieu de vie, soit un lieu de pouvoir ou encore un lieu des rapports

sociaux. Le territoire est un concept englobant en géographie. Dans

cette étude, je vais m'intéresser au territoire dans une approche

identitaire.

|