2. Le catholicisme : identité religieuse

favorisée

Une déclaration du Directeur de cabinet Adjoint du

Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la

sécurité précise que :

« L'État ivoirien est non confessionnel. Il ne

professe aucune foi,

n'adhère à aucune religion, ne donne investiture et

privilège particulier

à aucune communauté de croyance

»5rapporté par (Dan, 2020, p. 212).

À partir de cette déclaration, la Côte

d'Ivoire semble être présentée comme un pays laïque

dans lequel l'État reconnait une réalité

pluriconfessionnelle. Or Tiémoko Coulibaly (1995, p. 144) affirme de son

côté que : « ...sous le long règne

d'Houphouët-Boigny, la République a tout particulièrement

été investie par la religion du Prince, le catholicisme, alors

que l'islam est officiellement la première religion du pays par le

nombre de ses fidèles.» De ce fait, certains considèrent que

les dignitaires de la religion islamique se comportent comme « des chefs

d'une communauté minoritaire, qui recherchent les bonnes grâces du

pouvoir politique » (CADN, 1963, p. 22 cité par Simonet, 2010, p.

409). Mais le pouvoir politique semble avoir accordé une large place

à la croyance catholique. Certaines actions montreraient ce sentiment de

différence établi entre la religion catholique et la religion

musulmane. « Houphouët dit aux arabisants qu'ils n'entraient pas en

ligne de compte dans les projets de développement ivoiriens »

(Miran-Guyon & Touré, 2012, p. 13). Ainsi on trouve, dans les

manuels scolaires de géographie, des éléments qui

témoignent de l'affirmation d'une croyance religieuse

particulière, catholique, dans la structuration de l'identité

ivoirienne. Par ailleurs, Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) affirme qu'en histoire

: « les manuels parlaient d'islam en des termes plutôt

défavorables à cette religion, dépeinte sous l'angle des

djihads et de la violence. » Si dans les manuels d'Histoire, il est

développée l'image dépréciative de l'Islam. Dans le

manuel de géographie en abordant la diversité religieuse de

l'Afrique où la Côte d'Ivoire est présentée comme un

pays catholique. La stratégie d'enseignement était d'occulter

officiellement toute idée d'une identité religieuse sur les

leçons portant sur la Côte d'Ivoire. Mais, paradoxalement sur une

leçon portant sur la population de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est

affichée comme un pays catholique. Comme cela est présenté

sur la figure suivante :

5 Rapport de la conférence sur Religions et

Droits Humains : Thème « la laïcité de l'Etat de

Côte d'Ivoire », Allocution de Monsieur le Directeur de Cabinet

Adjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la

sécurité.

57

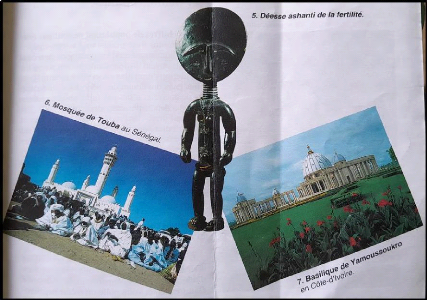

Figure 15 : extrait de la page 23 du manuel de

5ème, Hatier/CDEDA, Hors collection

Ce faisant, la Côte d'Ivoire semble ainsi

attachée à une identité religieuse catholique,

malgré sa diversité ethnique et religieuse. C'est pourquoi Marie

Nathalie Leblanc écrit que « Tout récemment la Côte

d'Ivoire était perçue comme un pays catholique, bien que dans les

faits cette identité religieuse soit un plutôt un construit

politique qu'une réalité démographique. Cette construction

politique découle de l'affiliation religieuse du premier

Président de la république Félix Houphouët Boigny,

des liens privilégiés maintenus avec la France et de la

construction de la basilique de Yamoussoukro dans les années 1980 »

(Leblanc, 2003 rapporté par Dan, 2020, p. 212?213). Il pensait sans

doute qu'avec les moyens financiers mis à la disposition de

l'église catholique, les Ivoiriens finiront par l'accepter comme la

religion officielle ivoirienne. C'est pour cette raison Thierry Dan (2020, p.

212) affirme que : « Dans l'imaginaire sociale, le rapport du

président Félix Houphouët Boigny à la religion

chrétienne catholique donne à croire que la Côte d'Ivoire

était vue comme un pays catholique.

Par la construction de la basilique, il s'agit de rendre

visible une identité religieuse catholique qui est minoritaire dans le

paysage ivoirien. Le catholicisme est une religion minoritaire en Côte

d'Ivoire. Comme le disait Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) : « fortement

minoritaire auprès de la population. » Donc, l'omniprésence

des paysages de la basilique et du cathédrale Saint-Jean dans les

manuels scolaires de géographie ne reflète pas la

réalité de la société ivoirienne. Il reflète

plutôt l'idéologie religieuse et culturelle que les auteurs

souhaitent faire adhérer la

58

population ivoirienne. La présence récurrente

des iconographiques religieuses catholiques dans les manuels parait garantir sa

bonne promotion auprès des élèves. Par ailleurs, entre

1987 et 2002, la question de la laïcité et la place des musulmans

dans la société est devenue une question vive (Miran-Guyon, 2013)

ou une question socialement vive. Car certains dignitaires musulmans ont

critiqué cette posture étatique de la laïcité en

Côte d'Ivoire.

Dans les années 1980, Houphouët bloqua

d'importants transferts de fonds en provenance de la Banque islamique de

développement et retarda jusqu'en 1993, l'ouverture de relations

diplomatiques officielles avec l'Arabie Saoudite (Miran-Guyon, 2013). Nombreux

sont les musulmans qui se sentirent marginalisés pour des raisons

ethno-politique. Le processus qui présente la Côte d'Ivoire comme

un pays catholique au niveau continental, se retrouve dans l'étude de

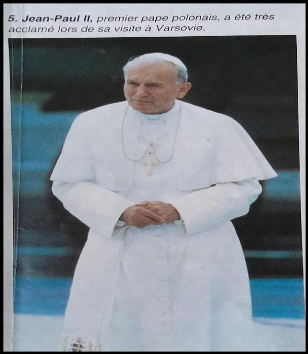

l'Europe dès lors que la Pologne est mobilisée pour

présenter l'Europe comme un continent catholique, le continent de

référence de toutes civilisations modernes aux africains. La

figuration du pape, emblématique de la communauté catholique, a

été utilisée à cette fin dans des sections

présentant les caractéristiques économiques de la Pologne,

sans pour autant que le lien ne soit établi (cf. Photographie)

Figure 16 : extrait de la page 125 du manuel de

4ème, Hatier/Ceda, Hors collection, 1994

59

|