4.2. Identité exclusive de la région du Nord

dans le développement de l'activité touristique

Dès la première décennie après

l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la politique touristique s'est

affirmée à partir du plan quinquennal de développement

touristique. Alors, les autorités vont créer un Ministère

d'État du tourisme qui aura des structures techniques (SIETHO, ICTA)

pour piloter ses projets entre 1988 et 1990 (Aphing-Kouassi, 2001, p. 7;

Kouadio et al., 2019, p. 321). L'État va mettre en place deux

modèles de développement touristique : la promotion du tourisme

balnéaire dans les villes côtières (San Pédro,

Grand-Bassam et Jacqueville...) et celui du tourisme de découverte dans

les villes de l'intérieur (Degui et al., 2019, p. 284). Pour atteindre

ces objectifs dès 1992, les gouvernements successifs vont se lancer dans

plusieurs programmes de relance de l'activité touristique. Pour diffuser

sa seconde vision de développement, les autorités ivoiriennes

vont faire la promotion de l'activité touristique à travers les

manuels scolaires. Pour illustrer les connaissances sur le tourisme ivoirien

dans les manuels scolaires, les paysages identitaires sont utilisés pour

cela. Ces paysages identitaires sont polarisés sur les paysages de la

population du Sud. À cet effet, la contribution de la population Nord

est exclue dans le développement de l'activité touristique.

71

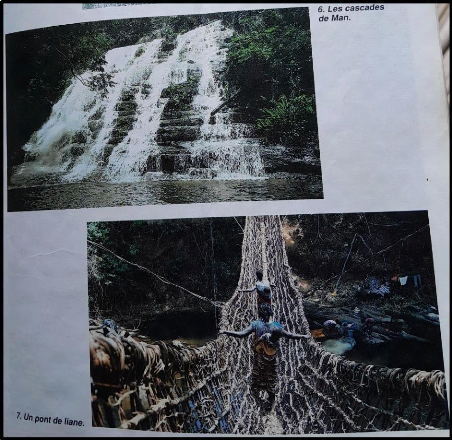

Figure 23 : extrait de la page 112 du manuel de

3ème, Hatier/CEDA, Hors collection, 1994

Ces paysages sont des identités culturelles des yacouba

un groupe ethnique de l'aire culturelle Mandé sud installé

à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les paysages identitaires des

populations du Nord sont invisibles dans les manuels comme des atouts

touristiques pour amorcer le développement économique. Pourtant

dans la région Nord, on peut citer le mont Korhogo, les tisserands de

waraniéné, la case aux fétiches de Niofouin, les scupteurs

du quartier Kôkô, les roches sacrées de Shien low, les

collines jumelles de Boundiali et les nombreuses mosquées centenaires

(Kong, Tengrela, Kouto, Nambira) qui sont toutes inscrites au patrimoine

mondial de l'UNESCO. Aucun.e élève interviewé.e ne sait

dans quelle ville du Nord ces mosquées centenaires inscrites au

patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent-elles.

72

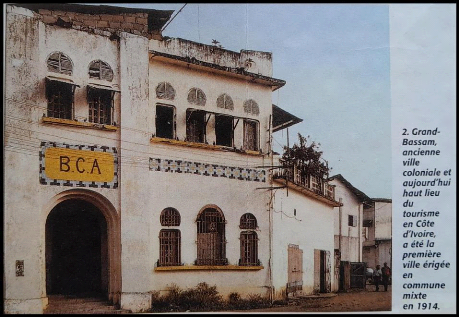

En plus, les autorités vont utiliser dans les manuels un

haut lieu historique dans la ville de Grand Bassam qui est la première

capitale de la Côte d'Ivoire, située dans la région Sud.

Figure 24 : extrait de la page 91 du manuel de 4ème,

Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002

Ce haut lieu bien que n'étant pas naturel, est un

paysage identitaire de la population du Sud plus particulièrement du

groupe ethnique N'zima. Ces paysages identitaires coloniaux ont permis à

la ville de Grand-Bassam d'être inscrite au patrimoine mondial de

l'UNESCO tout comme la mosquée de Kong. Mais, celle-ci n'y figure pas

dans les manuels scolaires. Cet état de fait construit chez les

apprenants un sentiment d'exclusion et de dépendance de la population

Nord.

Par ailleurs, l'iconographie que les auteurs des manuels

doivent utiliser tel un attrait touristique de la population Nord, est

utilisée pour illustrer une activité désorganisée,

dévalorisante qui développe une économie souterraine,

c'est-à-dire une activité informelle.

73

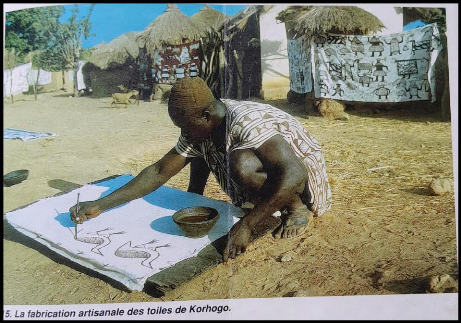

Figure 25 : extrait de la page 105 du manuel de 3ème,

Hatier/CEDA, Hors collection, 1994

Cette activité pittoresque de la population Nord attire

des milliers de touristes. Elle est une des identités du peuple

Sénoufo. Le Sénoufo peint son histoire sur ces toiles,

c'est-à-dire, elle retrace sa culturelle immatérielle et

matérielle. Le marché pittoresque de la région Nord est un

attrait à fort potentialité touristique. Mais, paradoxalement,

cette image est utilisée dans un contexte qui la dénude de sa

capacité touristique en la mettant dans une situation

dévalorisante. Dans ce cas, chez les élèves

l'identité de la population Nord comme activité contribue qu'au

niveau secondaire au développement de l'économie du pays. Le

contenu des manuels scolaires conditionne les élèves à

ceux qu'ils doivent aimer ou haïr, à ceux qu'ils doivent

s'identifier ou se différencier.

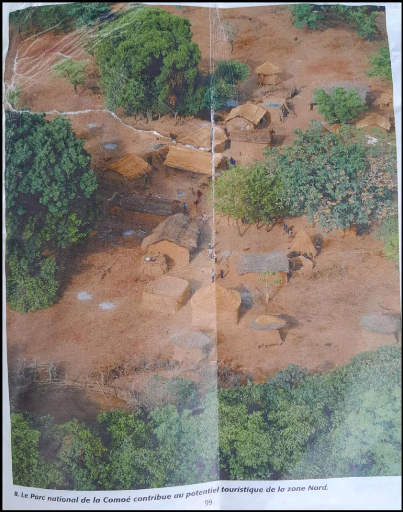

Même quand les auteurs décident d'utiliser un

paysage du Nord comme un attrait touristique. Le Parc National du Comoé

un paysage patrimonial est un attrait touristique. Ce paysage est

illustré de manière ambigüe comme nous pouvons le voir sur

la figure suivante.

74

Figure 26 : extrait de la page 99, du manuel de 4ème,

Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002

Comment un élève peut-il percevoir la

capacité touristique d'un parc de faune et de la flore illustrer de

cette manière ?

Un parc est un espace protégé et interdit.

Bizarrement, ce parc est pris en image avec presqu'un village à

l'intérieur. En outre, la capacité touristique d'un parc s'est

les espèces animales et végétales que ce parc abrite,

pourtant ce parc est utilisé dans les manuels sans aucune espèce

animale. Ce paysage du parc de la Comoé illustré dans les manuels

scolaires lui faire perdre sa valeur touristique aux yeux des

élèves.

75

|