2.1. La notion de culture dans cette étude

Les questions identitaires sont liées à la

question de la culture. La culture se voit partout ainsi il y a de

l'identité pour tous (Cuche, 2016). La culture permet au

géographe de comprend le territoire, de le lire et de déceler ce

qui s'y « passe ». En effet, elle fournit aux hommes les

17

moyens d'organiser leur espace. C'est un canal qui permet de

marquer la différence entre les ethnies. « Le concept de culture en

tant qu'instrument de structuration des communautés, déterminant

autant les conditions d'appartenance au groupe que les différences entre

les groupes » (Bonnemaison et al., 2000, p. 54). La culture est à

la fois un lien et une borne. D'abord, elle rassemble tous ceux qui ont le

même sentiment d'appartenance et elle fait preuve de borne, lorsqu'elle

est utilisée pour marquer la différence entre deux groupes de

sentiment d'appartenance différent. Ensuite, dans une vision pas

toujours saine, elle peut être utilisée pour permettre à un

groupe de dominer un autre groupe ou d'être sous son emprise. Par

ailleurs, il faut savoir que toutes les cultures se valent. Chaque culture

renferme une croyance et une moralité. Elle n'est pas le fruit du

hasard. Elle se construit dans le paysage ou sur le territoire. C'est tout ce

qui n'est pas inné chez l'homme (Claval & Staszak, 2008). Chaque

communauté a une culture qui la singularise des autres

communautés. En un mot, la culture permet la construction

d'identité collective. « La culturelle est l'âme d'un peuple

» (Bonnemaison et al., 2000, p. 84). Selon Sauer la culture, dans son

acception très large, c'est l'ensemble de l'expérience humaine,

spirituelle, intellectuelle et matérielle (idem). Les problèmes

culturels sont abordés par le paysage. Pour essayer de comprendre le

sens du paysage, c'est le point de vue culturel (Berque, 1984).

2.2. Le concept de paysage en géographie

culturelle

L'intérêt pour le paysage commence avec le

développement de la géographie régionale et de

l'étude des genres de vie (Paquette et al., 2005). C'était une

géographie naturelle qui s'intéressait à la

végétation, c'est-à-dire aux différentes formes du

paysage et à la répartition du paysage en fonction des types de

sols. Cette approche naturaliste va s'élargir en intégrant une

approche environnementaliste (le relief, le climat...). Ce milieu naturel est

constitué de ressources. La géographie va s'intéresser

aussi à l'étude de l'exploitation de ces ressources par l'homme.

De ce fait, le paysage va être délaissé au profil de la

région économique. C'est avec l'émergence de la

géographie culturelle, que la réflexion sera menée autour

du territoire (Paquette et al., 2005). La géographie culturelle comme

l'étude du sens (global et unitaire) qu'une société donne

à sa relation à l'espace et à la nature : relation que le

paysage exprime concrètement (Berque, 1984). En géographie

culturelle, le paysage est un espace vécu. La dimension culturelle

s'inscrit dans la matérialité et l'immatérialité du

territoire. Ces deux dimensions interagissent pour donner un aspect singulier

au territoire. C'est cet aspect particulier du territoire qui est le paysage

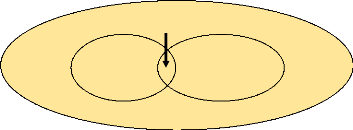

culturel. Le paysage culturel résulte de la synthèse

18

des facteurs naturels, socio-économiques et culturels

(figure 3). Selon Carl Sauer, un passage naturel devient avec le temps un

passage culturel à cause de la mobilité démographique, de

la densité de population, de l'habitat, de la production et de la

communication (Sanguin, 1984).

Natural Setting

Cultural

Time

Human

Intervention

Figure 3 : Le paysage culturel comme une constante

interaction entre l'intervention humaine et le milieu naturel

(O'Hare,1997. p.34 cité El Fasskaoui, 2014)

Le paysage culturel est le milieu naturel qui est

marqué par l'intervention humaine. Il nait des interactions des

éléments d'ordre social et des éléments naturels.

Ainsi, à travers le paysage culturel se voit une corrélation

entre la nature et la culture. Selon Brahim El Fasskaoui (2014, p. 34) la

définition du paysage culturel est donnée pour la première

fois en 1925 par Carl Sauer le père de la géographie culturelle

américaine : « The cultural landscape is fashioned from the natural

landscape by cultural group. Culture is the agent, the natural areas is the

medium, the cultural landscape is the result ». De ce fait, le paysage

culturel est à la fois un espace social, culturel et naturel. Le

triangle du paysage culturel se construit à travers ces trois

espaces.

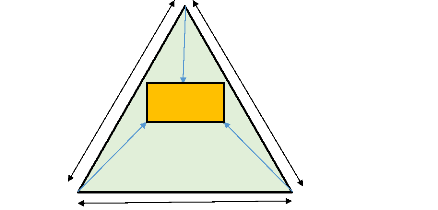

CULTURE

(Savoir, Savoir-être, Savoir-faire ancestraux)

PAYSAGE

HOMME

(Sol, Terre, végétation...)

Paysage culturel

Figure 4 : Le triangle du paysage culturel

19

L'homme se sert du paysage naturel comme support pour

transmettre des savoirs, savoir-être et des savoir- faire ancestraux

(culture). Autrement dit, il utilise le paysage pour mettre en scène des

valeurs culturelles. Le lien culturel formé avec la coïncidence de

la culture et la nature est le paysage. L'homme construit le paysage, ainsi, il

le fait en fonction de son appartenance socioculturelle. Selon le

géographe américain John Brinckerhoff Jackson,

le paysage est « une succession de traces, d'empreintes qui se

superposent sur le sol. Il est, en ce sens, comme une oeuvre d'art ; la terre,

le sol, la nature sont les matériaux que les hommes mettent en forme

selon des valeurs culturelles qui sont différentes dans le temps et dans

l'espace » citée par (Domingues, 2006). Et ce paysage culturel

n'est pas figé. Il se développe avec les aspirations de la

communauté qui le crée. Le paysage résulte de la

construction sociale et culturelle. Les mosquées centenaires du type

soudanais dans le paysage de la région du Nord mettent en scène

les valeurs culturelles religieuses islamiques de la population. La

construction du paysage relève l'identité de la communauté

qui l'a construit. Le paysage a une valeur identitaire quant-il désigne

à la fois un seul territoire et un seul groupe social (Sgard, 1997). Ce

paysage est objet d'unité de ce groupe social et fait sa

particularité. De ce fait, le groupe social dégage un sentiment

d'attachement à ce paysage. Dès lors, on parlera de paysage

identitaire. Comme c'est le cas avec les ponts de liane dans les paysages des

ethnies Yacouba, la construction de ces paysages résultent d'un

savoir-faire socio-culturel. Le paysage identitaire permet à une

communauté de s'identifier à une culture, à une

société, de se situer dans le temps et dans l'espace. Le paysage

est la porte d'entrée pour comprendre les liens tissés entre la

communauté et leur territoire. Les poissons sacrés permettent de

comprendre le lien que puisse plusieurs ethnies avec leur espace. Il y a une

codification du paysage dans un système de valeurs par la

société. Ainsi, Anne Sgard (1997) attribué trois grands

types de valeurs au paysage : une valeur marchande, une valeur patrimoniale et

une valeur identitaire. On peut aussi faire une catégorisation du

paysage : paysage-cadre de vie ; paysage-identité ; paysage-ressource et

paysage-patrimoine (Bonnemaison et al., 2000). Le paysage identitaire est le

fait qu'une société dégage un sentiment d'appartenance

à une espèce naturelle (haut-lieu, végétation,

eau...) ou à une oeuvre humaine particulière et

emblématique. L'identité de la communauté s'exprime

à travers cet élément naturel ou humain. Cet

élément peut être sacré ou non. Il est un objet

culturel, car en dehors du paysage, il n'y a pas de culture. Dans la

région du Nord, les roches sacrées de Shien low sont les objets

culturels de cette communauté.

Le paysage identitaire peut être aussi un objet de

marketing territorial. Dans la promotion du tourisme, il peut être

utilisé comme un logo (Sgard, 1997). On parlera de

l'instrumentalisation

20

de l'identité territoriale au service de

l'attractivité touristique (Bayed & Sedra, 2020). En Côte

d'Ivoire, on peut citer le pont de liane et la basilique notre dame de

Yamoussoukro. À cet effet, un paysage peut avoir à la fois une

fonction identitaire et une fonction marchande avec la caution de la

communauté, qu'il représente. Cependant, il n'y a pas lieu de

confondre un logo publicitaire qui a uniquement une valeur monétaire

à un paysage identitaire (Sgard, 1997).

Le paysage identitaire peut être aussi encore un lieu

patrimonial. Ce paysage qui résulte de la mémoire collective peut

être menacé de disparaitre pour cela les actions politiques seront

entreprises pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera

protégé et préservé. Ainsi, le paysage identitaire

se trouve être un patrimoine socio-culturel. Je pense à la

mosquée centenaire de Kong qui a été construite en terre

à l'époque soudanais, c'est-à-dire au XVIIème

siècle. Ici, il ne faudrait pas confondre un paysage patrimonial tout

court à un paysage identitaire. À titre d'exemple comme paysage

patrimonial, je peux citer le parc national de Taï qui est inscrit au

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, n'est pas pour autant un paysage

identitaire.

Voilà défini le paysage identitaire, il a une

fonction interne et une fonction externe selon (Sgard, 1997). La fonction

interne, c'est le rôle que joue le paysage auprès du groupe

social. C'est la relation que tisse le groupe social avec le paysage. Quant

à la fonction externe, c'est l'image que le groupe social veut donner de

lui à l'extérieur.

|