CHAPITRE III :

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Cette partie est consacrée, d'une manière

générale, à l'enquête et à la conception de

notre outil méthodologique. Concernant l'enquête dont les outils

et techniques ont déjà été exposés, il est

question d'identifier les sujets enquêtés (1) de présenter

et d'analyser les résultats de ladite enquête (2). Le dernier

point (3) s'occupera de la conception de notre instrument

méthodologique.

3.1.

Identification des sujets enquêtes

Les établissements ayant réellement fait l'objet

de notre étude sont de types et des ordres présentés dans

le cadre méthodologique, et plus précisément dans les

populations cible et accessible : les établissements de la sous-division

Kikwit 1 de la province éducationnelle Kwilu 2 (www.new.secoperdc.com)

consignés dans le tableau ci-après :

Etablissements publics et privés

|

Etablissements

Privés

confessionnels

|

Etablissements privé laïcs

|

Etablissements Publics de l'Etat

|

|

Type

|

Nom

|

Type

|

Nom

|

Type

|

Nom

|

|

Général

|

Collège ST FR TIMOTHE

|

Général

|

C.S BANATE

|

Technique

|

ITAV

|

|

général

|

Lycée YEDISA

|

Général

|

IDAP/ISP-KKT

|

Technique

|

Institut KANGULUMA

|

|

général

|

C.S Marie Martine

|

|

|

Général

|

Institut 2 LUKOLELA

|

|

Général

|

Wemboniama

|

|

|

Général

|

Institut 1 NGEMBA

|

|

|

|

|

|

|

Tableau 16 : Identification des sujets

enquêtés

3.2.

Présentation et analyse des résultats28

Les résultats d'enquête nous permettront non

seulement (1) de répertorier les démarches d'intégration

des différents établissements enquêtés, mais aussi

(2) de déterminer les paramètres de décision devant nous

conduire à la conception de notre dispositif.

3.2.1. Les

stratégies répertoriées

L'analyse des pratiques d'intégration des TIC

observées sur le terrain exige (1) une analyse statistique

préalable conduisant à la détermination des

démarches des différents établissements, (2) une

synthèse de ces démarches en lignes stratégiques et en fin

(3) une analyse SWOT de celles-ci comme base de la détermination des

variables décisives de la conception de notre outil.

28Tshimpaka,

Appropriation des artefacts numériques à

Kinshasa selon un modèle environnemental, Étude 2021

P.67

3.2.1.1. Présentation et

analyse statistique préalable

A la lumière du questionnaire élaboré

à cet effet, les résultats de l'enquête seront

présentés et statistiquement analysés immédiatement

suivant les sept groupes de questions qui déterminent les axes

stratégiques choisis. Dans cet examen nous nous sommes destinés

à ressortir les groupes d'établissements formulant dans une large

mesure, la même démarche, puis jeter tout de même un

léger regard à la tendance de chaque ordre d'enseignement en

statuant sur la tendance générale pour comprendre

l'intégration des TIC dans sa globalité

Groupe de questions N°1 : De la

Coordination, mobilisation et information

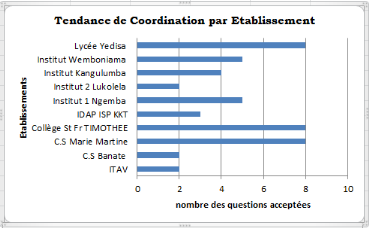

Figure 8: Tendance de Coordination par

établissement

Ce dernier diagramme de la coordination montre que les

établissements privés laïcs et publics manquent d'une

manière générale de coordination ; tandis que les

écoles privées confessionnelles ont une forte tendance à

la coordination, mobilisation et l'information des acteurs du système

école pour le projet d'intégration des TIC à

l'école.

|

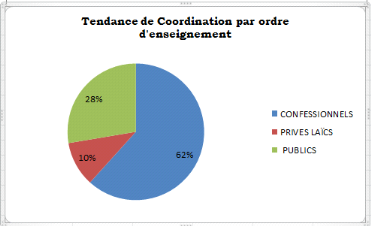

Figure 9 : Tendance de coordination par

ordre

d'enseignement

|

|

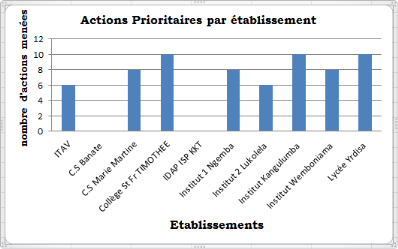

Groupe de questions N°2 : Actions

prioritaires incluses dans le plan

La distribution des actions prioritaires indique trois types

de démarches : un premier groupe d'établissements (ITAV et

Institut 2 Lukolela) qui a mis en oeuvre six actions sur les dix ; un

deuxième groupe à prédominance d'actions manquées

(C.S Banate et IDAP/ISP)

Figure 10 : Niveau d'engagement d'actions prioritaires

par établissement

Le dernier groupe ayant deux sous-groupes dont le premier,

ensemble d'établissements ayant engagé toutes les actions

prioritaires (Kangulumba, Collège St Fr TIMOTHEE et Lycée

Yedisa), et le deuxième sous-groupe présentant huit actions sur

les dix (C.S Marie Martine, Ngemba 1 et Wemboniama).

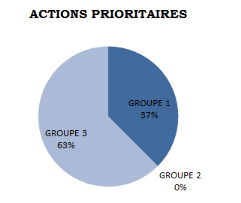

Mais la tendance générale stipule que 63% des

actions prioritaires ont été engagées par les

établissements du troisième groupe (Kangulumba, Collège St

Fr TIMOTHEE,Lycée Yedisa et C.S Marie Martine, Ngemba 1 et

Wemboniama).

. Ces actions concernant beaucoup plus l'implantation des TIC

prouvent la volonté et une forte propension des établissements

à acquérir ces technologies.

Figure 11 : Degré des actions prioritaires

incluses dans le plan

En conclusion sur la planification de l'intégration des

TIC dans l'enseignement, il se dégage trois démarches : la

première est sans planification aucune (Institut 2 Lukolela, ITAV

,Institut Banate et IDAP/ISP), le deuxième avec une planification

délocalisée (C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1

Ngemba) et le troisième une planification exemplaire (Collège St

Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba et Lycée Yedisa).

Groupe de questions N°3 :

Infrastructures et technologies

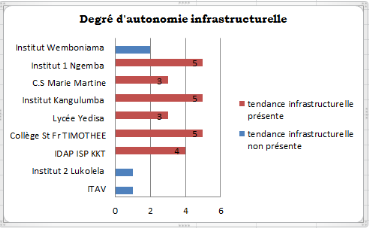

L'autonomie infrastructurelle et

technologique témoigne généralement du

pouvoir financier d'une structure. Le diagramme de

répartition dénote deux groupes d'établissements dont un

à prédominance déficitaire (Institut 2 Lukolela, ITAV,

IDAP/ISP) et le second (Le Collège St Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba,

Lycée Yedisa, C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1

Ngemba) présentant plutôt un nombre élevé

d'infrastructures sur les six retenues.

Figure 12 : Tendance à l'autonomie

infrastructurelle par établissement

Nous pouvons noter ici que l'autonomie financière ne

garantit pas totalement l'intégration des TIC dans les normes

stratégiques. Car voilà un exemple de l'institut 2 Lukolela qui

présentent un certain degré d'autonomie financière (et/ou

infrastructurelle), mais dont l'intégration des TIC reste boiteuse. Ce

qui confirme encore la nécessité d'élaboration d'une

stratégie sur un projet aussi bien conçu.

Figure 13 : Degré d'autonomie

infrastructurelle

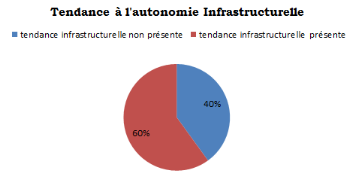

La tendance générale des infrastructures

souligne que 60% des infrastructures sont présentes dans les

établissements enquêtés. Ce qui est au-dessus de la

moyenne. Mais cela ne signifie pas que le reste des infrastructures soient

négligeables ; car chacune d'elle devant jouer un rôle que

d'autres ne peuvent assurer.

La tendance générale de cette autonomie, comme

le montre le diagramme ci-contre, présente les établissements

publics à un niveau infrastructurel et technologique plus bas que celui

des établissements privés.

Groupe de questions N°4 :

Matériel et équipements

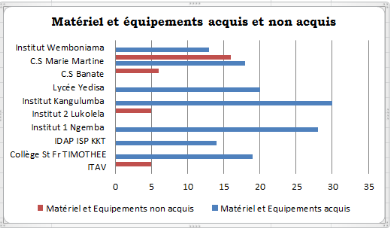

La répartition du matériel acquis et non acquis

par les établissements les subdivise en deux groupes. Le premier est

constitué des établissements présentant un manque criard

d'équipements (Institut 2 Lukolela, ITAV, IDAP/ISP, C.S Banate) et le

deuxième au niveau très élevé d'équipements

second (Le Collège St Fr TIMOTHEE, Institut Kangulumba, Lycée

Yedisa, et Institut 1 Ngemba).

Figure 14 : Acquisition du matériel par

établissement

Figure 15: Répartition du nombre de

matériel et équipements par établissement

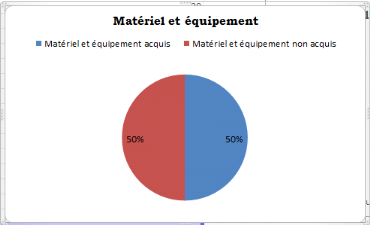

La part du matériel et équipement dans les

établissements montre que ceux-ci ont acquis 50% du matériel et

des équipements retenus. Étant donné que près de la

moitié du matériel est encore à acquérir, ce qui

signifie que les problèmes liés à cet ordre de besoin se

feront ressentir. Mais en nombre d'équipement le collège Institut

Kanguluma se trouve en tête selon la répartition du nombre

d'équipements du diagramme ci-haut.

Quant à la répartition des équipements,

pas en nombre mais en présence dans les établissements,

concernant leur ordre, les écoles privés confessionnelles

dominent (3 établissements sur 4) sur les écoles publiques et

privées laïques (2 établissements sur 6).

Sous-groupe N°4.1 : Ordinateurs

de la salle des machines et du CRM (laboratoires pédagogiques)

Concernant les salles d'informatiques, nous constatons trois

grands groupes : un premier dont les salles d'informatiques contiennent une

quinzaine d'ordinateurs, un deuxième dont le nombre d'ordinateurs est

supérieur à 35 et un dernier qui n'a aucune salle d'informatique

pour les enseignements de l'informatique en tant que matière.

Dans le cas des CRM ou laboratoires pédagogiques seul

les deux instituts, Institut 1 Ngemba et Institut Kanguluma sont bien fournis,

à côté desquels se trouve le Collège Bodika qui

possède un nombre d'ordinateurs même restreint,

dédiés à des laboratoires pédagogiques.

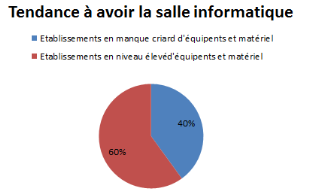

En revanche la tendance générale montre que la

majorité des établissements (60% soit 6 écoles niveau

élevé d'équipement sur 10 écoles) possèdent

une salle informatique et 40% (soit 4 écoles sur 10) seulement, un

centre multimédia. Ce qui témoigne que l'intégration des

TIC dans notre pays est encore en phase d'implantation : se livrer à

l'acquisition du matériel et équipements.

Figure 16 : Etablissements ayant une salle

informatique

Sous-groupe N°4.2 : Logiciels

pédagogiques

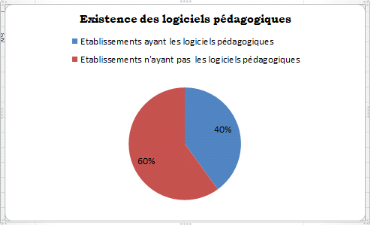

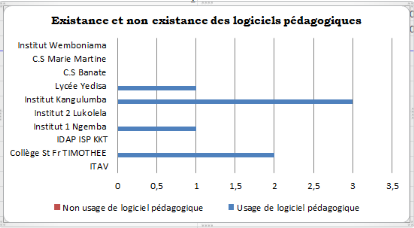

Figure 17 : Existence des logiciels

pédagogiques

L'acquisition des logiciels pédagogiques, selon la

répartition par établissement, présente seulement 4

établissements sur dix qui se sont lancés dans leur acquisition

(Institut 1 Ngemba, Institut Kangulumba, Collège St Fr TIMOTHEEet

Lycée YEDISA). Ce qui signifie qu'ils sont les seuls ayant

expérimenté l'enseignement avec les TIC.

Mais la tendance générale présente une

majorité d'établissements (60%) qui ne sont encore qu'à la

phase d'implantation des TIC.

Figure 17 : Etablissements ayant de logiciels

pédagogiques

Groupe de question N°5 :

Ressources humaines et leadership

Sous-groupe N°5.1 : Expertise

TIC

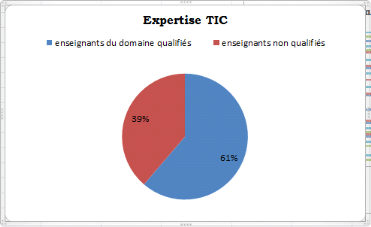

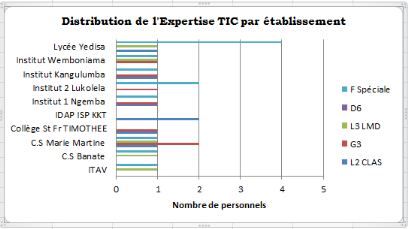

Figure 18 : Répartition générale

de l'expertise TIC

L'expertise en TIC montre une forte prédominance de la

formation spéciale. Ce qui signifie que l'informatique est comparable

à de l'opium dans notre milieu. Car tous les profils s'y sont vite

lancés pour un monitorat ou alors pour l'enseignement de la discipline.

Sa tendance générale présente donc jusqu'à 61% du

personnel enseignant qualifié d'informatique des établissements.

Et 39% du personnel enseignant non qualifiés. La qualité de

l'expertise (L2 classique) se fait ressentir à 22,6% soit 7 enseignants

sur 31; ce qui reste très insuffisant. Le parcours général

de cette expertise présente le besoin de formation aux TIC et à

la conception, la planification stratégique des projets

d'intégration des TIC dans l'enseignement.

Figure 19 : Expertise TIC/TICE par

établissement

Groupe de question N°6 :

Problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre du plan

Dans le tableau récapitulant les problèmes par

établissement, nous avons regroupé les écoles

présentant les mêmes problèmes pour que celles-ci soient

aussi analysées conjointement.

Tableau 19 : Problèmes rencontrés par

établissement

|

Problèmes rencontrés

|

Problèmes rencontrés

|

Etablissement

|

|

|

Difficile adhésion des acteurs

Pas de salle à allouer aux équipements,

Récupération négative de certains acteurs sur le projet

TIC

|

Difficile renouvellement des machines, Certains utilisateurs

gâtent facilement les ordinateurs

|

Institut 2 Lukolela et ITAV

|

|

Difficile adhésion des acteurs

Récupération négative de certains acteurs

sur le projet TIC

On ne maîtrisait plus rien par moment

|

Difficile renouvellement des machines Les ordinateurs

s'amortissent

rapidement

Incompatibilité de certains équipements

|

C.S Marie Martine

et

Wemboniama

|

|

Difficile adhésion des acteurs

Pas de salle à allouer aux équipements Certaines

actions ont eu un retard

|

Récupération négative de certains acteurs

sur le projet TIC

Certains utilisateurs gâtent facilement les ordinateurs

|

Collège St Fr TIMOTHEE

|

|

· Pas de salle à allouer aux équipements

|

Incompatibilité de certains équipements

|

IDAP ISP et C.S Banate

|

|

· Pas de salle à allouer aux équipements

· Difficile renouvellement des machines

|

Les ordinateurs s'amortissent rapidement

|

Lycée YEDISA

|

|

· Récupération négative de certains

acteurs sur le projet TIC

|

Difficile adhésion des acteurs

|

Institut 1 Ngemba et Institut Kangulumba

|

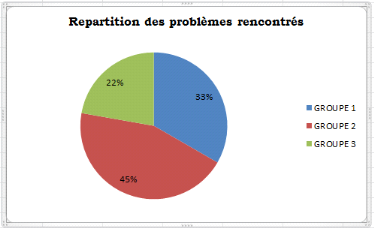

Figure 34 : Répartition des problèmes

rencontrés

La répartition des problèmes par

établissement fait ressortir trois groupes :

· Le premier groupe, constitué du lycée

Yedisa, IDAP ISP, C.S Banate et du Collège St Fr TIMOTHEE, n'a

rencontré presque pas de problèmes lors de la planification

stratégique et la mise en oeuvre du projet d'intégration des TIC

dans leur école. Conformément au tableau d'analyse des

problèmes des établissements, et prenant en compte les analyses

précédentes, il ressort que seul le Collège Bodika n'a

rencontré de problèmes parce qu'avoir bien coordonné et

planifié. Par contre le reste d'établissements, soit, a

amorcé le projet et ce dernier s'est arrêté, soit alors n'a

même jamais formulé de projet.

· Le deuxième groupe comporte les

établissements C.S Marie Martine, Institut Wemboniama et Institut 1

Ngemba et Institut Kangulumba. Conformément aux analyses

précédentes, ces établissements expérimentent

chacun de manière différente l'intégration des TIC dans

l'enseignement.

· Le dernier groupe, le troisième constitué

de l'Institut 2 Lukolela et ITAV, présentent un nombre

élevé de problèmes. L'analyse précédente

nous a montré que ces écoles sont essoufflées parles

problèmes.

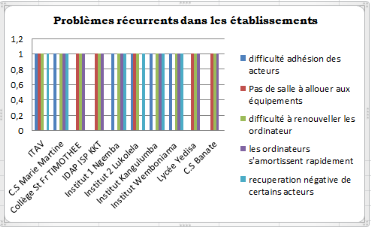

Les problèmes les plus récurrents sont

:

Ø La difficulté adhésion des acteurs du

système école, signifiant que l'intégration des TIC, en

tant qu'innovation est très complexe ;

Ø Pas de salle à allouer pour les

équipements des salles informatiques ou multimédias : les

établissements voulant intégrer les TIC dans leur système

doivent d'abord régler les problèmes des infrastructures

logistiques ;

Figure 21 : Problèmes récurrents dans

les établissements

Ø Récupération négative de

certains acteurs : les TIC bousculent les valeurs et pratiques du milieu

scolaire. Ce qui crée alors des résistances ;

Ø Difficile renouvellement des ordinateurs : dans ce

cas, soit un budget de fonctionnement des TIC n'a été mis au

point, soit alors les lourdeurs administratives font blocage ;

Ø Les ordinateurs s'amortissent rapidement : soit le

matériel acquis est de seconde main, soit alors les utilisateurs ne sont

pas suffisamment formés ; les détails par rapport à ces

problèmes sont listés dans le grille d'analyse des

difficultés en annexe.

Groupe de question N°7 : Les

moyens d'acquisition du matériel et équipement

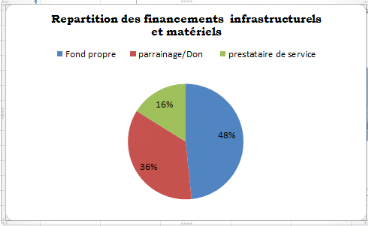

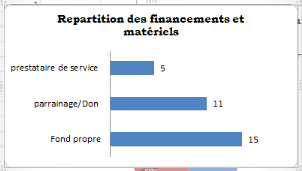

Figure 22 : Repartition des financements

infrastructurels et matériels

La répartition des financements du projet ressort 48%

de financement par fonds propres, 36% par parrainage ou mécénat

(don) et seulement 16% par prestataires de services. Ceci prouve que la

sécurité matérielle se repose sur le contrôle total

sur ledit matériel. Ce qui contribue à la réussite dans le

projet.

|