Transformations des

représentations de l'agriculture et de la ruralité

Y-a-t-il eu, ces dix dernières années, des

transformations des représentations de l'agriculture et de la

ruralité dans le contexte de la construction du Projet Nô-Life,

dont notamment le vieillissement de la population urbaine et rurale ?

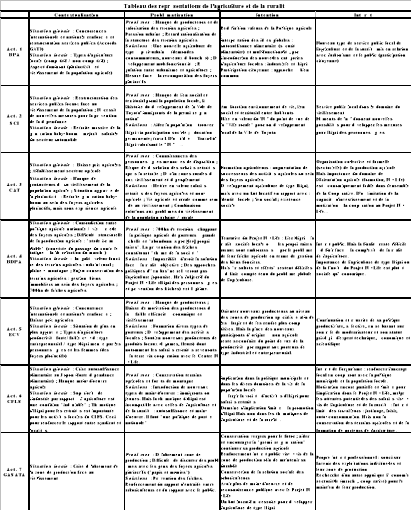

Pour répondre à cette question, nous allons

tenter de simplifier dans un tableau de synthèse les

représentations des sept acteurs que nous venons d'étudier (ce

tableau se trouve à la page suivante). Pour établir ce tableau

nous avons retenu quatre éléments constitutifs des

représentations : contextualisation (constat de la situation) ;

problématisation (problèmes et solutions) ; intention

(motivation) ; intérêt.

Ensuite, nous pouvons distinguer les trois groupes suivants

catégorisant les sept acteurs étudiés : 1 Service public

agricole (BPA, BDPA) ; 2 Secteur agricole (CAT, ECV, GASATA) ; 3 Public en

général (SCI, CLFS) Ces trois groupes montrent trois types

distincts d'évolution des représentations de l'agriculture et de

la ruralité.

1 Service public agricole

Contexte de la restructuration

D'abord, concernant les acteurs du service public agricole,

les accords du GATT eurent une influence décisive de manière

à imposer d'en haut les décisions de la politique internationale

sur le commerce des produits agricoles aux politiques nationale et locale.

Parmi ces accords, la « catégorie verte » dans le

cadre du Soutien interne semble importante dans la mesure où elle a

encadré la restructuration des services publics agricoles. Comme nous

l'avons constaté dans la partie de l'analyse de l'acteur 1, cette

catégorie laissa une place légitime aux services publics

« de caractère général » dans les

domaines concernant la recherche, la lutte contre les maladies, de

l'infrastructure et de la sécurité alimentaire, tout en les

excluant des objets de la « réduction » des mesures

protectrices des Etats membres. C'est dans ce contexte politico-historique que

fut conçu par la Municipalité de Toyota le Plan de 96 qui apporta

une nouvelle direction de la politique agricole dans le territoire de la Ville

de Toyota.

Toutefois, aux yeux des acteurs concernés, cette

restructuration n'est pas seulement le reflet du contexte dicté par la

politque internationale de la libéralisation du marché : Monsieur

M du BDPA a bien souligné l'état

« irrémédiable » de l'agriculture japonaise

suite au passage historique de la politique : de la protection du

marché du riz à la libéralisation de celui-ci. Pour lui,

la position de l'administration est de « [venir] en aide pour

combler cette absence des aides du gouvernement qui étaient mises en

place auparavant », et cet état actuel de

l'administration est qualifié de

« douloureux ». Cette remarque témoigne du

point de vue de Monsieur M, qui est un acteur de l'intérieur de

l'administration locale subissant le contexte de cette restructuration. En

fait, selon lui, la situation de l'administration locale vis-à-vis de

l'agriculture est aujourd'hui comme si elle « traitait un malade

qui est dans un stade irrémédiable »,

c'est-à-dire, l'administration (service public) locale doit payer les

pots cassés de la politique agricole nationale qui était mise en

place auparavant. Mais quels pots cassés ? Nous pouvons rappeller deux

défaillances historiques de la politique agricole japonaise : Selon

Monsieur N, la politique agricole japonaise impliquait une contradiction dans

sa tentative permanente de la modernisation agricole consistant à

favoriser l'aggrandissement d'échelle et la spécialisation au

detriment des conditions de la réalité locale faisant obstacle

à ce type de modernisation (petite structure des exploitations

familiales, zones en plaine subissant la forte pression urbaine, zones en

moyenne montagne condamnée à subir l'exode et le vieillissement

de la population rurale critique etc). Puis, s'y ajoute la politique du soutien

au marché du riz qui a provoqué la surproduction dès les

années 70.

Nous devons resituer la nouvelle politique menée par la

Municipalité de Toyota dans ce contexte paradoxal dans le sens où

cette politique paraît ambitieuse du point de vue du marché, mais

désespérante du point de vue « objectif » de

Monsieur M, un acteur de terrain qui vit et opère par lui-même les

mesures de cette politique au niveau local.

|